Sättigungsgefühl verstehen und gezielt steuern

Stell dir vor, du könntest einfach essen, bis du angenehm satt bist, ohne ständig Kalorien zu zählen – und dich dabei trotzdem energiegeladen und rundum wohlfühlen. Genau das ist möglich, wenn dein Sättigungsgefühl richtig funktioniert. Es ist nämlich viel mehr als nur das simple Signal „Ich bin voll“. Es ist das clevere Feedbacksystem deines Körpers, das dir sagt, wann du genug Energie getankt hast.

Warum dein Sättigungsgefühl der Schlüssel zu deinem Wohlbefinden ist

Dein Körper ist ein Kommunikationsgenie. In jeder Sekunde laufen unzählige Dialoge zwischen Zellen, Organen und Hormonen ab, um alles im Gleichgewicht zu halten. Das Sättigungsgefühl ist einer der wichtigsten dieser Dialoge – ein komplexes Gespräch zwischen Magen, Darm, Hormonen und Gehirn. Wenn du lernst, auf diese inneren Signale zu hören, legst du den Grundstein für eine gesunde Beziehung zum Essen und ein stabiles Wohlfühlgewicht.

Doch dieses System ist fein justiert und anfällig für Störungen. Stress, zu wenig Schlaf, die falschen Lebensmittel oder sogar die Geschwindigkeit, mit der du isst, können diese Signale durcheinanderbringen. Das Ergebnis kennen viele von uns nur zu gut: unerklärlicher Heißhunger, das Gefühl, nie richtig satt zu werden, oder der Drang, kurz nach einer Mahlzeit schon wieder zum Kühlschrank zu schlendern.

Mehr als nur ein voller Magen

Früher dachte man, Sättigung sei eine simple mechanische Angelegenheit: Der Magen dehnt sich, schickt ein Signal ans Gehirn, fertig. Heute wissen wir, dass der Prozess weitaus cleverer ist. Dein Körper analysiert ganz genau, was du isst. Proteine, Ballaststoffe und gesunde Fette lösen völlig andere, viel nachhaltigere Sättigungsreaktionen aus als einfacher Zucker. Dein Körper misst also nicht nur das Volumen, sondern vor allem die Nährstoffdichte.

Stell dir dein Sättigungsgefühl wie deinen persönlichen Ernährungsberater vor. Es belohnt dich mit Zufriedenheit, wenn du ihm gibst, was es braucht, und meldet sich mit Hunger, wenn Energie oder wichtige Bausteine fehlen.

Dieses Wissen zu verinnerlichen, ist ein echter Gamechanger. Es befreit dich von starren Diätregeln und dem sturen Zählen von Kalorien. Anstatt gegen deinen Körper zu kämpfen, beginnst du, mit ihm im Team zu arbeiten. Du lernst, echten Hunger von emotionalem Appetit zu unterscheiden und greifst intuitiv zu den Lebensmitteln, die dich langanhaltend zufriedenstellen.

Die verborgene Macht deines Körpers

Ein gut eingestelltes Sättigungsgefühl hat einen enormen Einfluss, der weit über dein Gewicht hinausgeht. Es wirkt sich direkt aus auf:

- Dein Energieniveau: Eine stabile Sättigung verhindert die Achterbahnfahrt deines Blutzuckerspiegels und damit auch das gefürchtete Nachmittagstief.

- Deine Stimmung: Ein zufriedener Körper sorgt für einen ausgeglichenen Geist. Heißhungerattacken sind oft mit Stress und innerer Unruhe verbunden – fällt das weg, fühlst du dich klarer.

- Deine Konzentration: Wenn dein Körper optimal versorgt ist und nicht ständig nach mehr schreit, kann sich dein Gehirn voll auf seine Aufgaben konzentrieren.

In diesem Artikel nehmen wir dich mit auf eine Reise ins Innere deines Körpers und lüften die Geheimnisse deines Sättigungsgefühls. Wir tauchen tief ein in die Welt der Hormone wie Leptin und Ghrelin, erkunden die faszinierende Verbindung zwischen deinem Darm und deinem Gehirn und geben dir ganz konkrete, alltagstaugliche Strategien an die Hand. Du wirst sehen: Auf diese inneren Signale zu hören, ist der entscheidende erste Schritt, um Heißhunger zu beenden und eine entspannte, intuitive Beziehung zum Essen aufzubauen.

Die wichtigsten Hormone für Hunger und Sättigung

Dein Gefühl von Hunger und Sättigung ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis eines fein abgestimmten hormonellen Orchesters in deinem Körper. Stell dir vor, dein Körper hätte zwei wichtige Manager, die ständig miteinander kommunizieren, um deine Energieversorgung sicherzustellen. Diese beiden Hauptakteure sind die Hormone Ghrelin und Leptin.

Ghrelin ist sozusagen der Antreiber – das „Hunger-Hormon“. Es wird hauptsächlich in der Magenschleimhaut produziert, wenn dein Magen leer ist. Sein Job? Ein lautes und klares Signal an dein Gehirn zu senden: „Zeit für Energienachschub!“ Je länger deine letzte Mahlzeit her ist, desto höher steigt der Ghrelinspiegel und desto lauter knurrt nicht nur dein Magen, sondern auch dein Verlangen nach Essen.

Sein Gegenspieler ist Leptin, das „Sättigungs-Hormon“. Dieses Hormon wird von deinen Fettzellen gebildet. Je mehr Energie in den Fettzellen gespeichert ist, desto mehr Leptin wird freigesetzt. Es wandert zum Gehirn und übermittelt die Botschaft: „Die Speicher sind gut gefüllt, du kannst aufhören zu essen.“

Das Duo Ghrelin und Leptin

Dieses dynamische Duo arbeitet im Idealfall perfekt zusammen, um deine Energiebalance zu halten.

- Vor dem Essen: Dein Magen ist leer, der Ghrelinspiegel steigt, Leptin ist niedrig. Du verspürst Hunger.

- Nach dem Essen: Dein Magen ist gefüllt, die Fettzellen registrieren die neue Energie. Der Ghrelinspiegel sinkt rapide ab, während der Leptinspiegel langsam ansteigt. Du fühlst dich satt und zufrieden.

Dieser Rhythmus sorgt dafür, dass du isst, wenn du Energie brauchst, und aufhörst, wenn du genug hast. Ein ziemlich elegantes System der Selbstregulation, oder?

Wenn Ghrelin der laute Wecker ist, der dich zum Handeln auffordert, ist Leptin die sanfte Stimme, die dir sagt, dass alles in Ordnung ist und du dich entspannen kannst.

Doch was passiert, wenn diese Kommunikation gestört wird? Was, wenn dein Gehirn die Sättigungssignale einfach nicht mehr richtig hören kann?

Wenn das Sättigungssignal verhallt: Leptinresistenz

Hier kommt ein entscheidendes Problem ins Spiel, das viele Menschen betrifft: die Leptinresistenz. Bei diesem Zustand produzieren die Fettzellen zwar ausreichend oder sogar sehr viel Leptin, aber das Gehirn reagiert nicht mehr richtig darauf. Die Sättigungsbotschaft kommt quasi nicht an.

Stell dir vor, jemand ruft dir etwas zu, aber du trägst Kopfhörer mit lauter Musik. Du hörst die Botschaft nicht, obwohl sie gesendet wird. Genauso geht es dem Gehirn bei einer Leptinresistenz. Trotz hoher Leptinspiegel im Blut erhält es weiterhin das Signal, dass der Körper hungert und mehr Energie braucht. Das führt zu einem Teufelskreis: Du isst weiter, obwohl deine Energiespeicher bereits voll sind, was das Problem nur noch weiter verstärkt.

Schlaf und Stress: die heimlichen Saboteure

Neben der Ernährung gibt es zwei weitere mächtige Faktoren, die dieses hormonelle Gleichgewicht massiv beeinflussen können: Schlaf und Stress. Ihr Einfluss wird oft unterschätzt, dabei können sie das gesamte System aus dem Takt bringen.

Schon eine einzige Nacht mit zu wenig Schlaf kann deinen Hormonhaushalt durcheinanderwirbeln. Studien zeigen, dass Schlafmangel den Ghrelinspiegel ansteigen und den Leptinspiegel absinken lässt. Das Resultat: Du wachst mit mehr Hunger und weniger Sättigungsgefühl auf – und hast oft ein stärkeres Verlangen nach energiereichen, ungesunden Lebensmitteln.

Auch chronischer Stress spielt eine unheilvolle Rolle. Anhaltender Stress führt zur Ausschüttung des Stresshormons Cortisol. Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel kann nicht nur das Hungergefühl verstärken, sondern auch die Leptinresistenz fördern. Du fühlst dich also hungriger und wirst gleichzeitig schlechter satt. Mehr über die Auswirkungen von Stress und wie du dein Cortisol messen kannst, erfährst du in unserem weiterführenden Artikel. Dein Stresslevel direkt zu kennen, kann ein erster wichtiger Schritt sein, um die Kontrolle über dein Sättigungsgefühl zurückzugewinnen.

Wie dein Darm mit deinem Gehirn kommuniziert

Während Hormone wie Leptin und Ghrelin die großen Dirigenten deines Sättigungsgefühls sind, spielt sich ein Großteil der entscheidenden Kommunikation an einem oft unterschätzten Ort ab: deinem Verdauungstrakt. Stell ihn dir nicht nur als Verarbeitungsstation für Essen vor, sondern als eine hochentwickelte Kommandozentrale. Über die sogenannte Darm-Hirn-Achse spricht sie ununterbrochen mit deinem Gehirn.

Dieser Dialog fängt schon in dem Moment an, in dem du mit dem Essen beginnst. Das erste, ganz simple Signal kommt dabei von deinem Magen.

Die Mechanik der Sättigung: dein Magen meldet sich

Schon die rein mechanische Dehnung deines Magens ist ein starkes erstes Signal für dein Gehirn. Wenn du isst, füllt sich der Magen, seine Wände dehnen sich. Spezielle Sensoren in der Magenwand registrieren diese Dehnung sofort und schicken eine Nachricht über den Vagusnerv – eine direkte Datenautobahn – zum Gehirn.

Die Botschaft lautet: „Achtung, es kommt Nahrung an, bereite dich auf Sättigung vor.“ Genau aus diesem Grund kann es tatsächlich helfen, vor einer Mahlzeit ein großes Glas Wasser zu trinken. Es sorgt für Volumen und löst dieses erste, mechanische Sättigungssignal aus.

Doch das ist nur der Anfang des Gesprächs. Die wahre Magie passiert eine Etage tiefer, in deinem Darm. Hier lebt dein ganz persönliches Ökosystem: das Mikrobiom.

Dein Mikrobiom: der heimliche Chef im Ring

In deinem Darm leben Billionen von Mikroorganismen – Bakterien, Viren und Pilze –, die zusammen dein Mikrobiom bilden. Diese winzigen Bewohner sind weit mehr als nur passive Mitesser. Sie sind aktive Stoffwechselfabriken und haben einen gewaltigen Einfluss auf dein Sättigungsgefühl, deine Stimmung und sogar deine Gelüste.

Wenn du isst, verarbeiten nicht nur deine eigenen Enzyme die Nahrung, sondern eben auch deine Darmbakterien. Insbesondere Ballaststoffe, die für dich selbst unverdaulich sind, dienen als Festmahl für nützliche Bakterien. Während sie diese Ballaststoffe fermentieren, produzieren sie als Nebenprodukte sogenannte kurzkettige Fettsäuren (SCFAs), wie zum Beispiel Butyrat.

Diese SCFAs sind wahre Superstars für deine Sättigung und entfalten gleich mehrere positive Effekte:

- Sie regen die Freisetzung von Sättigungshormonen wie PYY und GLP-1 im Darm an.

- Sie können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und direkt im Gehirn den Appetit zügeln.

- Sie stärken die Darmbarriere und reduzieren unterschwellige Entzündungen, die das Sättigungssystem stören können.

Ein gesundes und vielfältiges Mikrobiom ist also wie ein gut eingespieltes Team, das aktiv daran arbeitet, deinem Gehirn zu signalisieren: Du bist satt und zufrieden. Ist dieses Team geschwächt, werden die Sättigungssignale leiser und unklarer.

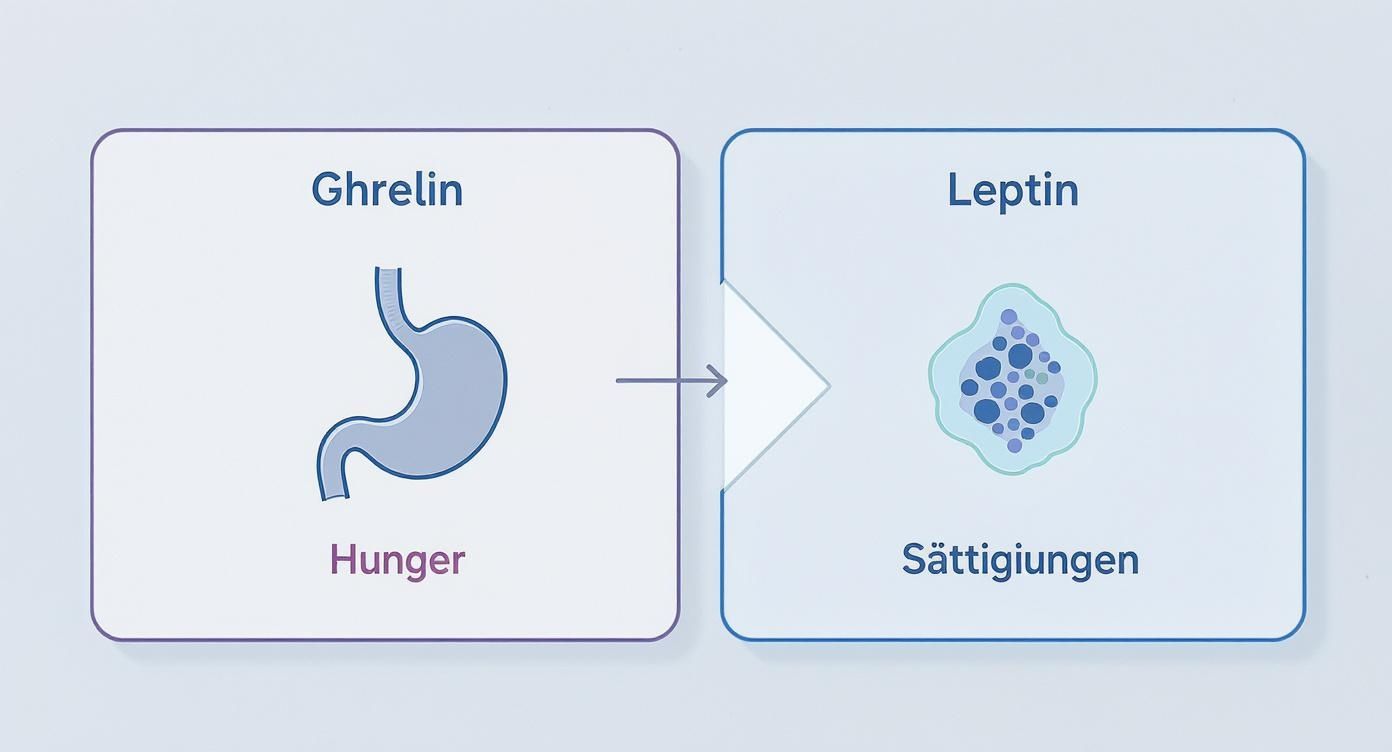

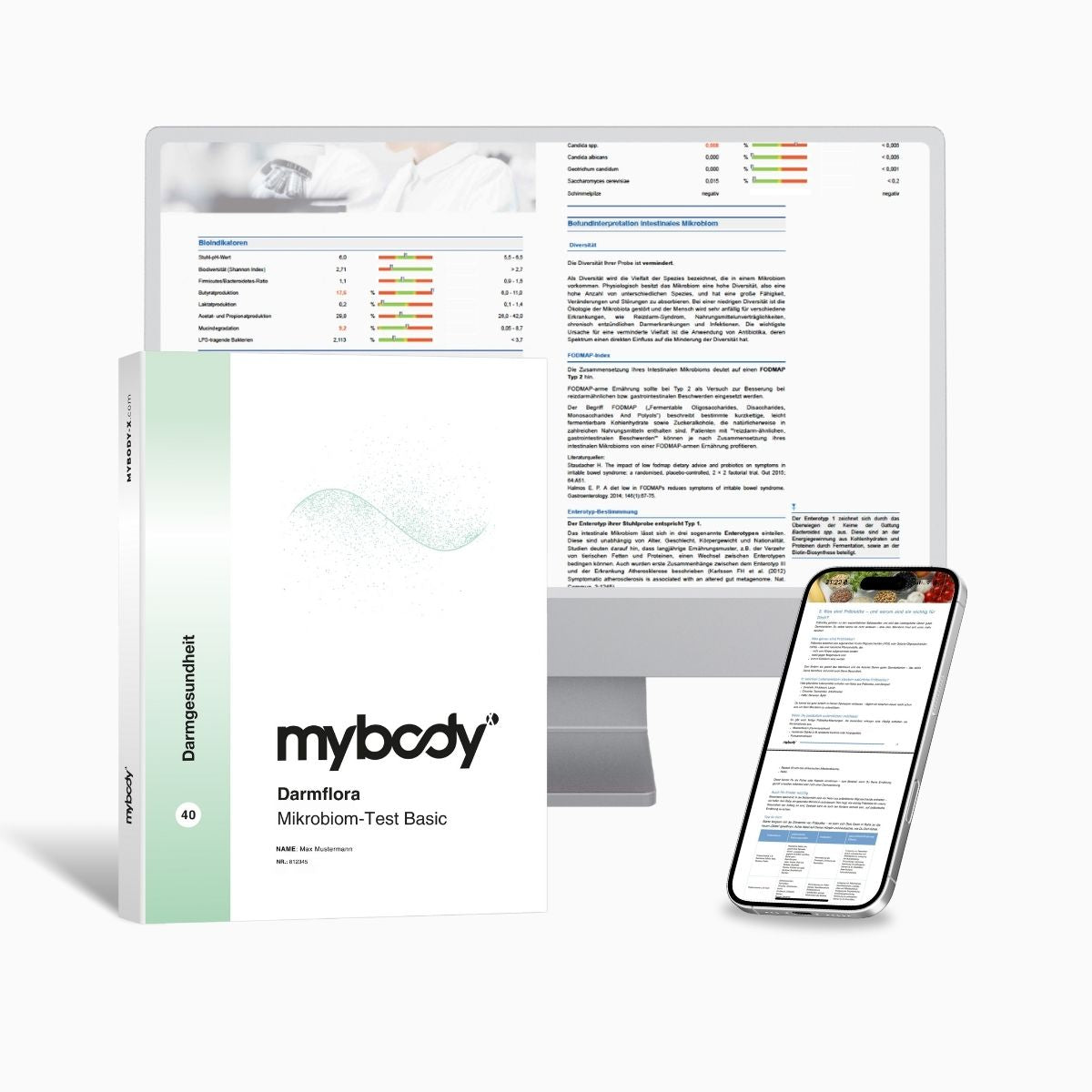

Die folgende Infografik zeigt die beiden wichtigsten hormonellen Gegenspieler, deren Gleichgewicht auch von der Darm-Hirn-Achse beeinflusst wird.

Die Balance zwischen dem Hungerhormon Ghrelin und dem Sättigungshormon Leptin ist entscheidend. Ein gesunder Darm hilft dabei, diese feine Abstimmung zu unterstützen.

Die Darm-Hirn-Achse im Alltag

Diese direkte Verbindung zwischen Darm und Gehirn erklärt vieles, was du vielleicht schon selbst beobachtet hast. Warum fühlst du dich nach einer ballaststoffreichen Mahlzeit mit viel Gemüse und Vollkornprodukten stundenlang satt, während ein zuckerhaltiger Snack schon nach kurzer Zeit neuen Hunger auslöst? Ganz einfach: Die erste Mahlzeit füttert dein Mikrobiom und kurbelt die Produktion von Sättigungssignalen an, während die zweite das kaum tut.

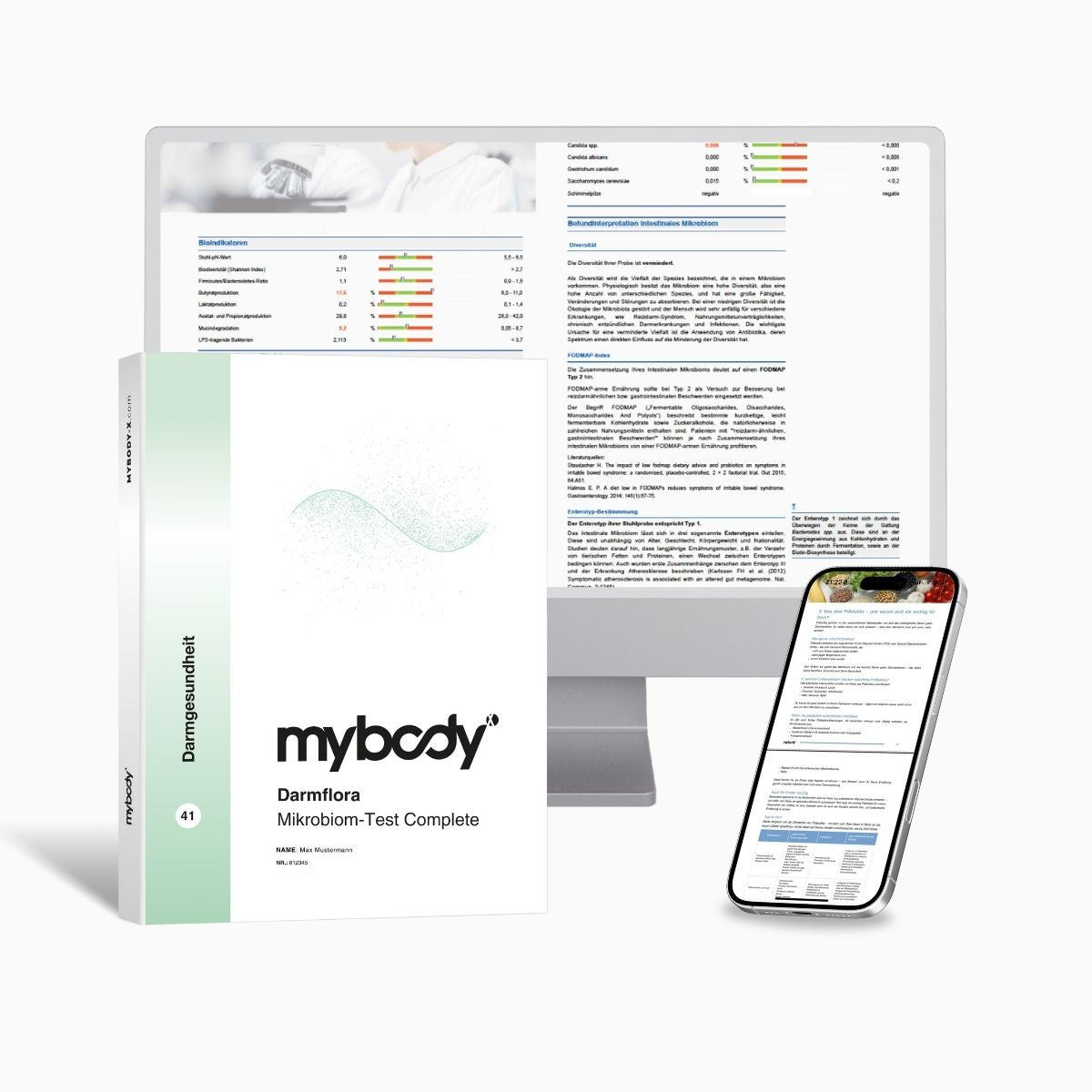

Die Pflege deiner Darmflora ist somit eine der wirkungsvollsten Strategien, um dein Essverhalten positiv zu beeinflussen. Ein erster Schritt kann sein, die Zusammensetzung deines Darms besser kennenzulernen. Wenn du verstehen möchtest, wie es um deine persönliche Darmflora bestellt ist, kann dir ein Mikrobiom-Test wertvolle Einblicke liefern und dir zeigen, wo du ansetzen kannst. Denn ein gesunder Darm ist die Basis für ein funktionierendes Sättigungsgefühl.

Die besten Nährstoffe für ein langes Sättigungsgefühl

Du weißt jetzt, dass Sättigung eine clevere Kommunikation zwischen Darm und Gehirn ist. Aber welche „Worte“ versteht dein Körper am besten? Nicht jede Kalorie sendet dieselbe Botschaft. Es gibt drei klare Helden, die deine Mahlzeiten zu echten Sattmachern verwandeln: Proteine, gesunde Fette und Ballaststoffe.

Diese drei sind weit mehr als bloße Energielieferanten. Sie interagieren direkt mit deinem Hormonsystem und deiner Verdauung, um ein Gefühl tiefer und langanhaltender Zufriedenheit zu schaffen. Wenn du verstehst, wie sie ticken, kannst du deine Mahlzeiten so zusammenstellen, dass Heißhunger keine Chance hat und du dich stundenlang energiegeladen fühlst.

Protein: Der unangefochtene Sättigungs-Champion

Wenn es um Sättigung geht, stehen Proteine (Eiweiße) ganz oben auf dem Treppchen. Eine proteinreiche Mahlzeit hält dich spürbar länger satt als eine, die hauptsächlich aus Kohlenhydraten oder Fetten besteht. Aber warum ist das so?

Proteine spielen ihre Stärken auf mehreren Ebenen aus. Zum einen funken sie direkt mit deinen Sättigungshormonen im Darm. Sie kurbeln die Produktion von Botenstoffen wie PYY und GLP-1 an, die deinem Gehirn melden: „Alles bestens, wir sind versorgt.“ Gleichzeitig drosseln sie die Ausschüttung des Hungerhormons Ghrelin.

Zum anderen verbraucht dein Körper mehr Energie, um Proteine zu verdauen und zu verstoffwechseln. Dieser Prozess, auch als thermischer Effekt der Nahrung bekannt, heizt deinen Stoffwechsel an und trägt zusätzlich zum Sättigungsgefühl bei.

Stell dir den Unterschied vor: Ein zuckerhaltiger Donut gibt dir einen kurzen Kick, gefolgt von einem tiefen Loch und neuem Hunger. Ein Rührei mit Gemüse hingegen sorgt für eine stabile, satte Energie, die dich souverän durch den Vormittag bringt.

Wie viel Eiweiß du persönlich brauchst, ist ein entscheidender Baustein für ein gutes Sättigungsmanagement. In unserem Ratgeber erfährst du, wie du deinen individuellen Eiweißbedarf pro Tag berechnest und clever in deinen Alltag einbaust.

Gesunde Fette: Die cleveren Hormon-Booster

Fette hatten lange einen schlechten Ruf – völlig zu Unrecht. Hochwertige, ungesättigte Fette spielen eine zentrale Rolle für ein stabiles Sättigungsgefühl. Ihr erster Trick: Sie verlangsamen die Magenentleerung. Das bedeutet, deine Mahlzeit bleibt länger im Magen und du fühlst dich länger angenehm voll.

Ihre wahre Superkraft entfalten sie aber auf hormoneller Ebene. Fette regen die Ausschüttung des Hormons Cholecystokinin (CCK) an, ein weiteres starkes Sättigungssignal, das direkt aus dem Darm ans Gehirn gesendet wird.

Ballaststoffe: Die fleißigen Helfer mit Doppelwirkung

Ballaststoffe sind die unverdaulichen Teile pflanzlicher Lebensmittel – und absolute Multitalente für deine Sättigung. Sie wirken auf zwei geniale Weisen, die sich perfekt ergänzen.

Erstens sorgen sie für pures Volumen. Lösliche Ballaststoffe, wie sie in Haferflocken, Bohnen oder Äpfeln stecken, quellen im Magen auf und bilden eine gelartige Masse. Das dehnt die Magenwand sanft und sendet, wie wir gelernt haben, ein frühes Sättigungssignal ans Gehirn.

Ihre zweite, vielleicht noch wichtigere Rolle spielen sie tiefer im Darm. Dort sind sie das Lieblingsfutter deiner guten Darmbakterien. Dein Mikrobiom fermentiert die Ballaststoffe und produziert dabei kurzkettige Fettsäuren – kleine Kraftpakete, die wiederum die Freisetzung von Sättigungshormonen anregen.

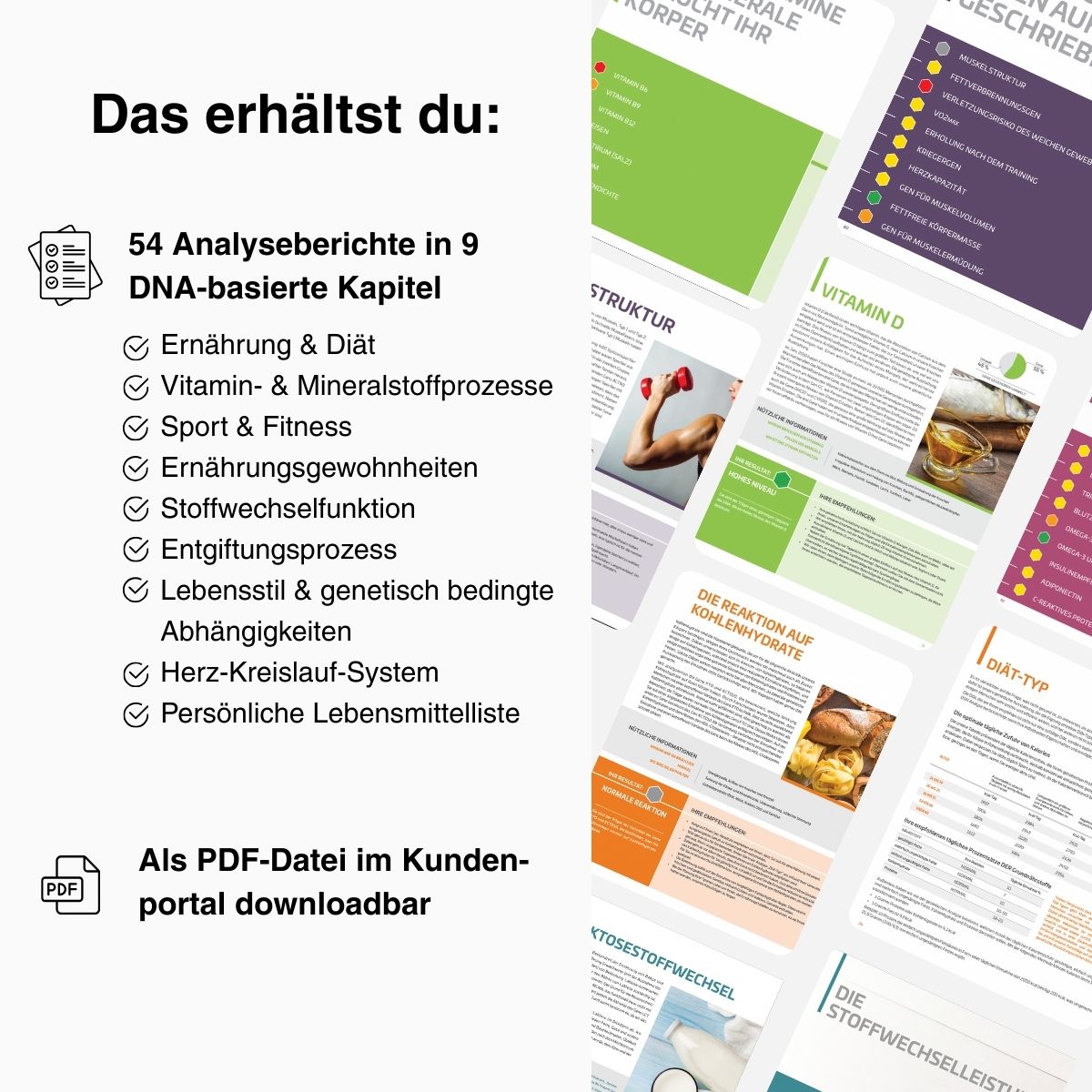

Hier ist eine kleine Übersicht, die dir hilft, die richtigen Lebensmittel für deine Mahlzeiten auszuwählen.

Die Top-Sattmacher im Überblick

Diese Tabelle vergleicht die sättigende Wirkung der drei wichtigsten Makronährstoffe und gibt dir konkrete Beispiele, wie du sie in deinen Alltag integrieren kannst.

| Nährstoff | Wirkungsweise auf die Sättigung | Beispiele für Lebensmittel |

|---|---|---|

| Protein | Stärkste hormonelle Sättigungssignale (PYY, GLP-1 ↑, Ghrelin ↓), hoher thermischer Effekt. | Mageres Fleisch, Fisch, Eier, griechischer Joghurt, Linsen, Kichererbsen, Tofu |

| Gesunde Fette | Verlangsamen die Magenentleerung, stimulieren das Sättigungshormon CCK. | Avocado, Nüsse & Samen (Mandeln, Walnüsse, Chia), Olivenöl, fetter Fisch (Lachs) |

| Ballaststoffe | Erhöhen das Volumen im Magen (Magendehnung), fördern das Mikrobiom und die Produktion von Sättigungssignalen im Darm. | Vollkornprodukte, Haferflocken, Hülsenfrüchte, Gemüse (Brokkoli, Karotten), Obst (Äpfel, Beeren) |

Du siehst also: Indem du Proteine, gesunde Fette und Ballaststoffe clever kombinierst, sprichst du die Sprache deines Körpers. Du füllst nicht nur deinen Magen, sondern gibst ihm genau die Signale, die er für eine stabile, langanhaltende Sättigung braucht.

Welche Rolle Lebensstil und Achtsamkeit spielen

Dein Sättigungsgefühl entsteht nicht einfach nur auf dem Teller. Es ist vielmehr eng mit deinem gesamten Lebensstil verwoben – mit deinen Gewohnheiten, deinem Stresslevel und ja, sogar mit der Qualität deines Schlafs. Oft sind es genau diese unsichtbaren Einflüsse, die das sensible Gleichgewicht deines Körpers durcheinanderbringen und dein Hungergefühl sabotieren.

Du kennst das vielleicht: Du ernährst dich eigentlich gesund, hast aber trotzdem ständig Hunger? Die Antwort könnte in deinem Alltag verborgen liegen. Dein Körper ist eben keine simple Maschine, die nur auf Kalorien reagiert. Er ist ein komplexes System, in dem Schlaf, Stress und mentale Präsenz eine riesige Rolle spielen.

Schlaf: die unterschätzte Basis für Sättigung

Schlaf ist weit mehr als nur eine Pause. Er ist die entscheidende Zeit, in der dein hormonelles System zurückgesetzt und neu kalibriert wird. Schon eine einzige Nacht mit zu wenig oder schlechtem Schlaf kann dieses feine Gleichgewicht empfindlich stören.

Studien zeigen das ganz klar: Bei Schlafmangel schüttet dein Körper mehr vom Hungerhormon Ghrelin aus und gleichzeitig weniger vom Sättigungshormon Leptin. Das Ergebnis spürst du am nächsten Tag sofort: Du bist nicht nur müder, sondern auch hungriger. Dein Verlangen nach schneller Energie – also Zucker und einfachen Kohlenhydraten – steigt, während dein Sättigungsgefühl deutlich schwächer einsetzt.

Eine gute Nachtruhe ist also keine nette Option, sondern eine absolute Notwendigkeit für ein funktionierendes Sättigungsgefühl. Sie ist die Grundlage, auf der alle anderen Bemühungen erst aufbauen können.

Wenn du also dein Sättigungsgefühl verbessern möchtest, fang bei deiner Schlafhygiene an. Oft machen schon kleine Anpassungen einen gewaltigen Unterschied.

Stress: der Antreiber für emotionalen Hunger

Chronischer Stress ist ein weiterer heimlicher Saboteur deines Sättigungsgefühls. In stressigen Phasen schüttet dein Körper vermehrt das Hormon Cortisol aus. Ursprünglich war das mal dafür gedacht, in Gefahrensituationen schnell Energie bereitzustellen – heute führt es leider oft dazu, dass wir zu ungesunden Lebensmitteln greifen.

Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel kann nicht nur dein Hungergefühl steigern, sondern auch eine Leptinresistenz fördern. Das bedeutet, dein Gehirn wird quasi „taub“ für die Sättigungssignale. Stress sorgt also dafür, dass du dich hungriger fühlst und gleichzeitig schlechter satt wirst – ein unheilvoller Kreislauf. Hier findest du übrigens 10 Tipps für einen gesunden Lebensstil, die dir helfen können, Stress abzubauen und mehr Balance zu finden.

Achtsamkeit: die Kraft des bewussten Essens

Schon mal eine ganze Mahlzeit vor dem Fernseher verdrückt und dich danach gefragt, wo das Essen eigentlich geblieben ist? Ablenkung ist einer der größten Feinde des Sättigungsgefühls. Wenn dein Gehirn die Mahlzeit nicht bewusst registriert, kommen auch die Sättigungssignale oft nicht richtig an.

Genau hier kommt achtsames Essen ins Spiel. Es geht einfach darum, deiner Mahlzeit die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Klingt simpel, hat aber eine tiefgreifende Wirkung:

- Langsamer essen: Es dauert ungefähr 20 Minuten, bis die ersten Sättigungshormone aus dem Darm dein Gehirn erreichen. Wer hastig isst, überholt diese Signale locker und isst oft weit mehr, als er eigentlich braucht.

- Gründlich kauen: Das Kauen ist der erste Schritt der Verdauung und signalisiert dem Körper: Achtung, es kommt Nahrung! Längeres Kauen gibt deinem Gehirn mehr Zeit, die Sättigung zu registrieren.

- Mit allen Sinnen genießen: Wenn du den Geruch, den Geschmack und die Textur deines Essens bewusst wahrnimmst, steigert das die Zufriedenheit. Diese psychologische Komponente ist enorm wichtig, um sich wirklich satt zu fühlen.

Wie wichtig die Psyche und der Genuss dabei sind, untermauert auch die aktuelle Forschung. Studien zeigen, dass der Genuss einer Mahlzeit das Sättigungsgefühl genauso stark beeinflussen kann wie die Nährstoffe selbst. Mahlzeiten, die als lecker empfunden werden, reduzieren den Hunger deutlich und verbessern die Stimmung – während schlecht bewertete Gerichte das Gegenteil bewirken können. Mehr über diese faszinierenden psychologischen Zusammenhänge erfährst du auf mpg.de.

So findest du deinen ganz persönlichen Weg zur Sättigung

Okay, du kennst jetzt die großen Zusammenhänge, die dein Sättigungsgefühl steuern – von den Hormon-Botschaften über die Darm-Hirn-Autobahn bis hin zu deinem Lebensstil. Aber der wirklich entscheidende Punkt ist: Dein Körper ist nicht wie jeder andere. Was dich tief und langanhaltend satt macht, kann bei der nächsten Person völlig anders aussehen. Der nächste Schritt ist also, dieses Wissen auf dich persönlich anzuwenden.

Eine 08/15-Diät ignoriert diese fundamentalen Unterschiede in unserer Biologie komplett. Eine Ernährungsstrategie, die wirklich funktioniert, muss deine individuelle Veranlagung berücksichtigen. Genau hier kommen moderne Analysen ins Spiel, die dir Einblicke in deinen Körper geben, die du durch reines Ausprobieren niemals bekommen würdest.

Deine Gene und dein Mikrobiom reden ein Wörtchen mit

Zwei der mächtigsten Regisseure in deinem Sättigungs-Drama sind deine genetische Veranlagung und die einzigartige Gemeinschaft der Bakterien in deinem Darm. Deine Gene können zum Beispiel festlegen, wie empfindlich deine Zellen auf Sättigungshormone wie Leptin reagieren oder wie effizient dein Körper bestimmte Nährstoffe überhaupt verbrennt.

Gleichzeitig entscheidet die spezifische Zusammensetzung deiner Darmbakterien darüber, wie gut du Ballaststoffe in diese super-sättigenden kurzkettigen Fettsäuren umwandeln kannst. Hast du zu wenige von den „guten Jungs“, verpufft die sättigende Wirkung von Gemüse und Vollkornprodukten einfach, ohne ihr volles Potenzial zu entfalten.

Stell dir deine DNA als das Fundament deines Hauses vor und dein Mikrobiom als das Handwerker-Team, das täglich darin arbeitet. Wenn du beide kennst, verschaffst du dir einen unfairen Vorteil auf dem Weg zu deinem Wohlfühlgewicht.

Personalisierte Einblicke statt Rätselraten

Genau hier setzt personalisierte Gesundheit an. Statt im Nebel zu stochern und eine Diät nach der anderen auszuprobieren, kannst du endlich fundierte Entscheidungen treffen. Moderne Tests für zu Hause machen es heute unglaublich einfach, einen Blick hinter die Kulissen deines Stoffwechsels zu werfen.

So kannst du deinen Weg zur Sättigung endlich individualisieren:

- Verstehe deine Darmflora: Ein Mikrobiom-Test analysiert, wer in deinem Darm das Sagen hat. Der Bericht zeigt dir, welche Bakterienstämme bei dir dominieren, ob wichtige Helfer fehlen und wie du deine Darmflora gezielt mit den richtigen Lebensmitteln (Präbiotika) füttern kannst, um die Produktion von Sättigungssignalen auf Hochtouren zu bringen.

- Kenne deine genetische Veranlagung: Ein DNA-Test gibt dir Aufschluss darüber, wie dein Körper genetisch auf Fette, Proteine und Kohlenhydrate tickt. Vielleicht bist du ein Typ, der auf eine proteinreiche Ernährung besonders gut anspricht, um satt zu werden. Oder dein Körper verlangt nach mehr gesunden Fetten als der Durchschnitt, um zufrieden zu sein.

Mit diesen persönlichen Informationen in der Hand kannst du eine Ernährungsstrategie entwickeln, die exakt auf dich zugeschnitten ist. Du lernst, welche Lebensmittel deine ganz persönlichen Sattmacher sind, und kannst dein Wohlbefinden nachhaltig steigern – ohne ständig gegen deinen eigenen Körper zu kämpfen. So wird dein Sättigungsgefühl endlich zu einem verlässlichen Partner auf deinem Weg.

Häufige Fragen zum Sättigungsgefühl

Hier haben wir die häufigsten Fragen rund ums Thema Sättigung für dich gesammelt – kurz und knackig beantwortet. Sie sollen dir helfen, die kleinen Rätsel deines Körpers im Alltag besser zu lösen und mit mehr Sicherheit deinen Weg zu einem guten Körpergefühl zu finden.

Warum habe ich kurz nach dem Essen wieder Hunger?

Dieses frustrierende Gefühl kennt wohl jeder. Meist liegt die Antwort direkt auf deinem Teller: Hatte deine Mahlzeit zu wenig Protein, Ballaststoffe oder gesunde Fette? Einfache Kohlenhydrate, wie sie in Weißbrot oder zuckerhaltigen Snacks stecken, jagen deinen Blutzucker in die Höhe und lassen ihn genauso schnell wieder abstürzen. Das Ergebnis: Heißhunger.

Ein anderer häufiger Grund ist abgelenktes Essen. Wenn du beim Essen scrollst, fernsiehst oder arbeitest, bekommt dein Gehirn die Mahlzeit gar nicht richtig mit. Die Sättigungssignale bleiben dann einfach aus.

Macht viel Trinken wirklich satt?

Jein. Ein Glas Wasser vor dem Essen füllt den Magen rein mechanisch und kann dir helfen, die Portionsgröße besser zu kontrollieren. Das ist ein cleverer Trick, aber keine nachhaltige Lösung. Da Wasser keine Nährstoffe liefert, verlässt es den Magen schnell wieder, und der Hunger meldet sich zurück.

Echte, langanhaltende Sättigung kommt immer von den Nährstoffen in deiner Nahrung, nicht vom Volumen der Flüssigkeit. Nutze Wasser als smarten Helfer, aber verwechsle es nicht mit einer nährstoffreichen Mahlzeit.

Was ist der Unterschied zwischen Hunger und Appetit?

Das ist eine der wichtigsten Unterscheidungen überhaupt! Hunger ist ein rein körperliches Signal. Dein Körper sagt dir: „Ich brauche Energie!“ Das spürst du durch Magenknurren, ein flaues Gefühl oder Konzentrationsschwäche. Es ist ein echtes, physiologisches Bedürfnis.

Appetit hingegen ist ein psychologisches Verlangen. Er wird oft von außen geweckt – durch den Duft von frischem Kaffee, den Anblick einer Pizza in der Werbung oder einfach aus Gewohnheit. Appetit kann auch dann zuschlagen, wenn dein Körper eigentlich längst satt ist.

Diesen Unterschied zu kennen, ist der erste Schritt, um emotionales Essen von echtem Energiebedarf zu trennen. So lernst du, die Signale deines Körpers richtig zu deuten.

Du möchtest die Signale deines Körpers nicht länger nur erraten, sondern wirklich verstehen? Bei mybody® Lab GmbH findest du wissenschaftlich fundierte Analysen – vom Mikrobiom- bis zum DNA-Test –, die dir zeigen, was dein Körper wirklich braucht, um sich satt und zufrieden zu fühlen. Entdecke deinen persönlichen Weg zu mehr Wohlbefinden auf https://mybody-x.com.

Share:

VO2max Wert Tabelle verstehen und gezielt verbessern

Matcha-Tee: Wie gesund ist das grüne Pulver wirklich?