Test für Lebensmittelunverträglichkeit: Der Guide zum Erfolg

Fühlst du dich oft müde, hast Hautprobleme oder kämpfst mit ständigen Verdauungsproblemen? Dann ist ein Test für Lebensmittelunverträglichkeit vielleicht der erste Schritt, um endlich herauszufinden, warum dein Körper auf bestimmte Nahrungsmittel rebelliert. Solche Tests schauen sich ganz genau an, wie dein Immunsystem reagiert, meistens über die Konzentration von sogenannten IgG-Antikörpern im Blut. Diese gelten als Hinweis auf eine versteckte, verzögerte Abwehrreaktion.

Was ein Test für Lebensmittelunverträglichkeit wirklich aussagt

Bevor du dich für einen Test entscheidest, ist es super wichtig, die Grundlagen zu verstehen. Die Reaktionen unseres Körpers auf Essen sind nämlich ziemlich komplex und nicht immer gleich. Wenn du deine Symptome richtig einordnest, ist das der Schlüssel, um die passende Hilfe zu finden und dich wieder besser zu fühlen.

Unverträglichkeit ist nicht gleich Allergie

Die Begriffe Lebensmittelunverträglichkeit und Lebensmittelallergie werden oft in einen Topf geworfen, beschreiben aber zwei völlig unterschiedliche Dinge. Der springende Punkt ist, wie dein Immunsystem beteiligt ist.

- Lebensmittelallergie (Typ-I-Reaktion): Hier geht es rund! Dein Immunsystem reagiert sofort und oft heftig. Es bildet IgE-Antikörper gegen eigentlich harmlose Lebensmittel. Die Symptome kommen meist innerhalb von Minuten – von Hautausschlag bis hin zum lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock.

- Lebensmittelunverträglichkeit (Typ-III-Reaktion): Diese Reaktion ist ein schleichender Prozess und viel unauffälliger. Symptome können Stunden oder sogar Tage nach dem Essen auftreten, was die Sache so knifflig macht. Im Fokus stehen hier die IgG-Antikörper, die eine Abwehrreaktion signalisieren.

- Intoleranzen: Hier spielt das Immunsystem meist keine Rolle. Das klassische Beispiel ist die Laktoseintoleranz. Dabei fehlt dir einfach das Enzym Laktase, um Milchzucker richtig zu verdauen.

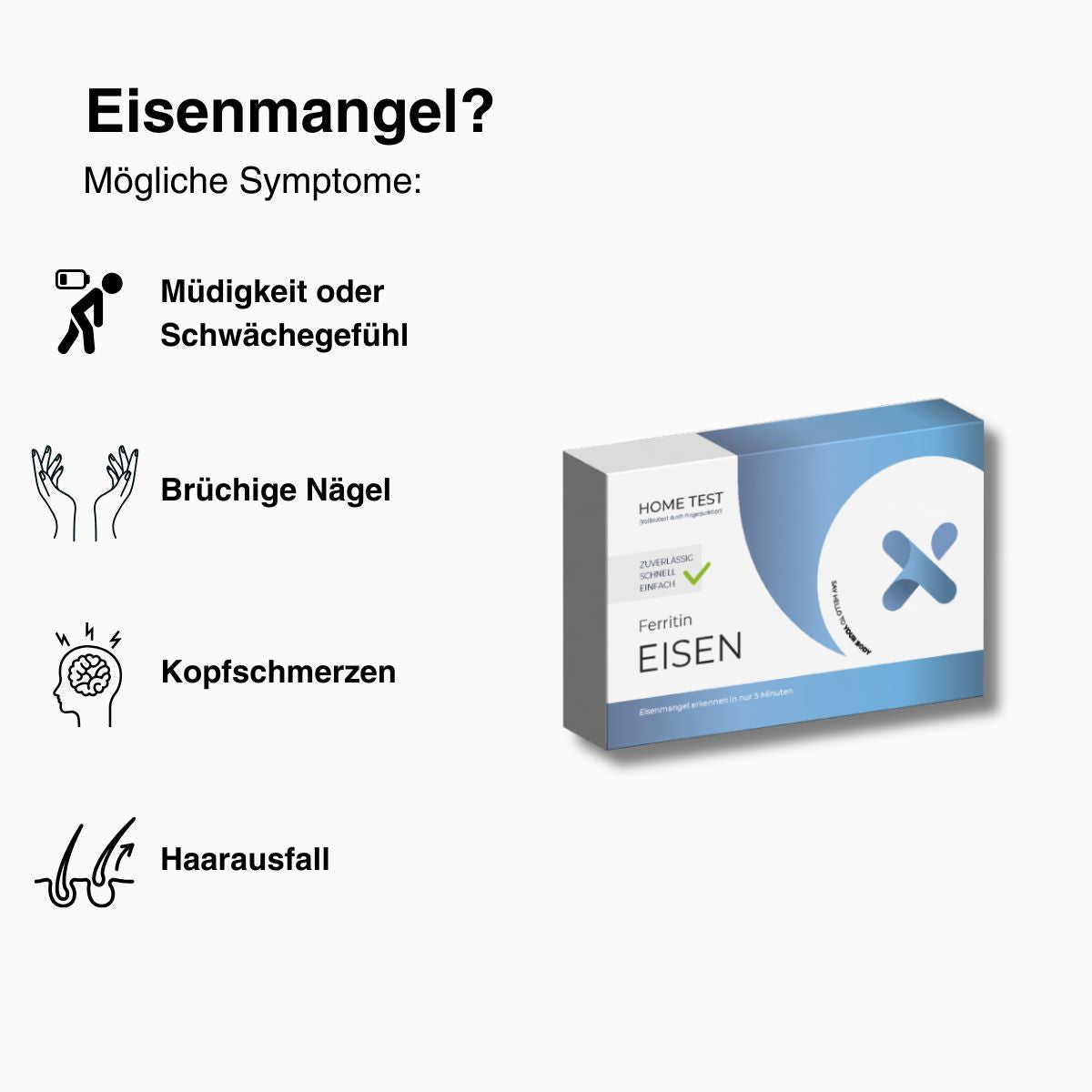

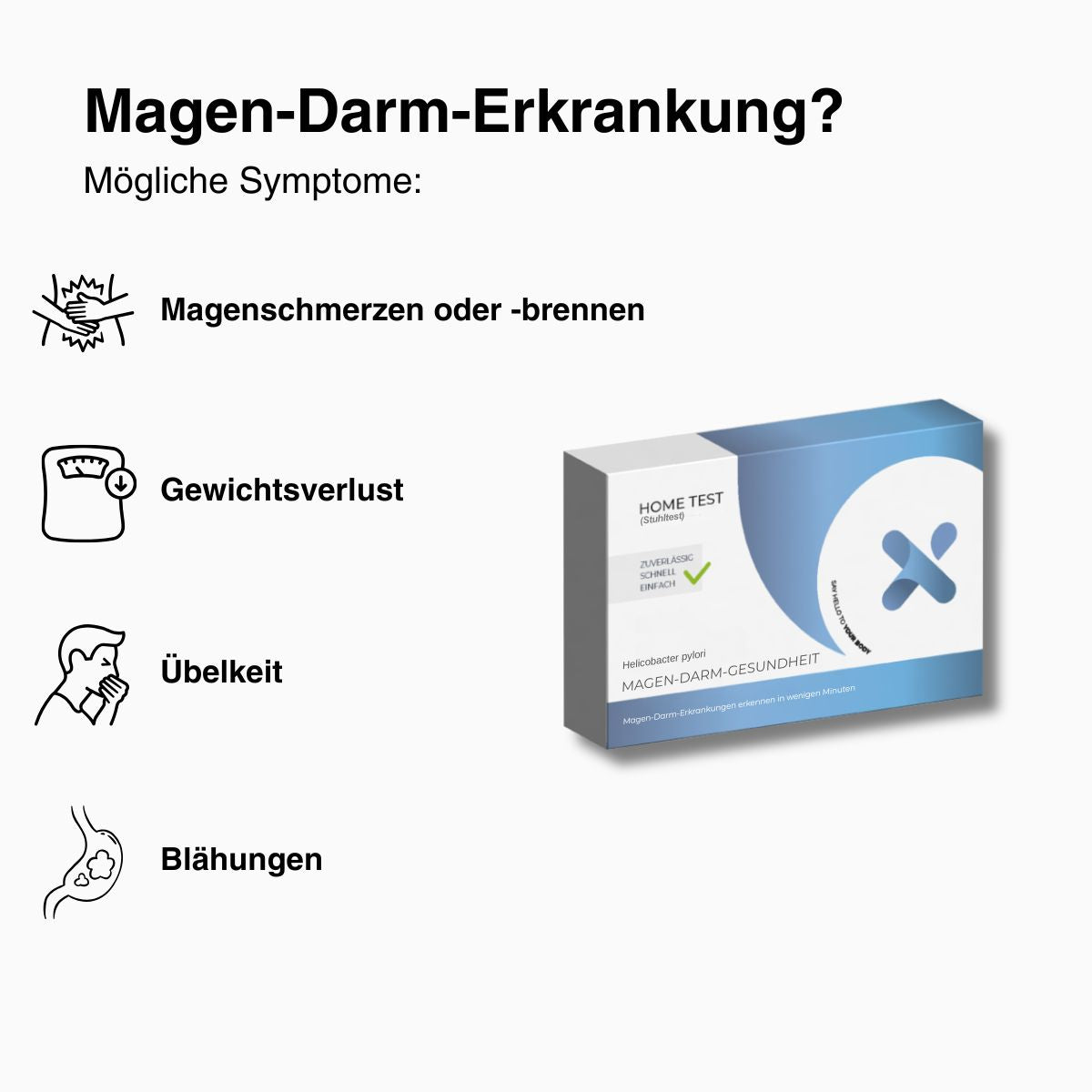

Typische Symptome, die auf eine Unverträglichkeit hindeuten

Die Anzeichen sind oft unspezifisch und chronisch. Viele Menschen leiden jahrelang, ohne zu wissen, was eigentlich los ist. Gehörst du vielleicht auch dazu?

Zu den häufigsten Beschwerden gehören:

- Chronische Verdauungsprobleme wie Blähungen, Bauchschmerzen oder ein ständiger Reizdarm

- Hautprobleme wie Ekzeme, Akne oder quälender Juckreiz

- Anhaltende Müdigkeit und das Gefühl, einfach nicht mehr fit zu werden

- Wiederkehrende Kopfschmerzen und Migräne

- Gelenkschmerzen und ein allgemeines Krankheitsgefühl

Die Zahl der Menschen, die über solche Beschwerden klagen, steigt in Deutschland stetig. Eine Umfrage mit über 2.400 Teilnehmern zeigte, dass der Anteil der Betroffenen in der Bevölkerung zwischen 4 und 11 Prozent liegt. Wenn du mehr darüber wissen willst, schau dir die Häufigkeit von Lebensmittelunverträglichkeiten in Deutschland genauer an.

Ein Test auf Lebensmittelunverträglichkeit kann daher ein wirklich wertvolles Werkzeug sein. Er stellt keine endgültige Diagnose, aber er gibt dir einen entscheidenden Hinweis darauf, welche Lebensmittel dein Immunsystem möglicherweise belasten und als Auslöser für deine Beschwerden infrage kommen könnten.

Die gängigsten Testmethoden im kritischen Vergleich

Der Markt für einen Test für Lebensmittelunverträglichkeit ist riesig und für viele kaum zu durchschauen. Um eine sinnvolle Entscheidung zu treffen, muss man aber verstehen, wie die verschiedenen Methoden funktionieren, was sie wirklich aussagen können und wo ihre Grenzen liegen. Eines ist klar: Nicht jeder Test passt zu jeder Beschwerde oder jeder vermuteten Unverträglichkeit.

Die Wahl des richtigen Verfahrens hängt ganz stark von deinen individuellen Symptomen und der vermuteten Ursache ab. Einige Tests zielen direkt auf Enzymmängel ab, andere suchen nach Reaktionen des Immunsystems oder decken genetische Veranlagungen auf.

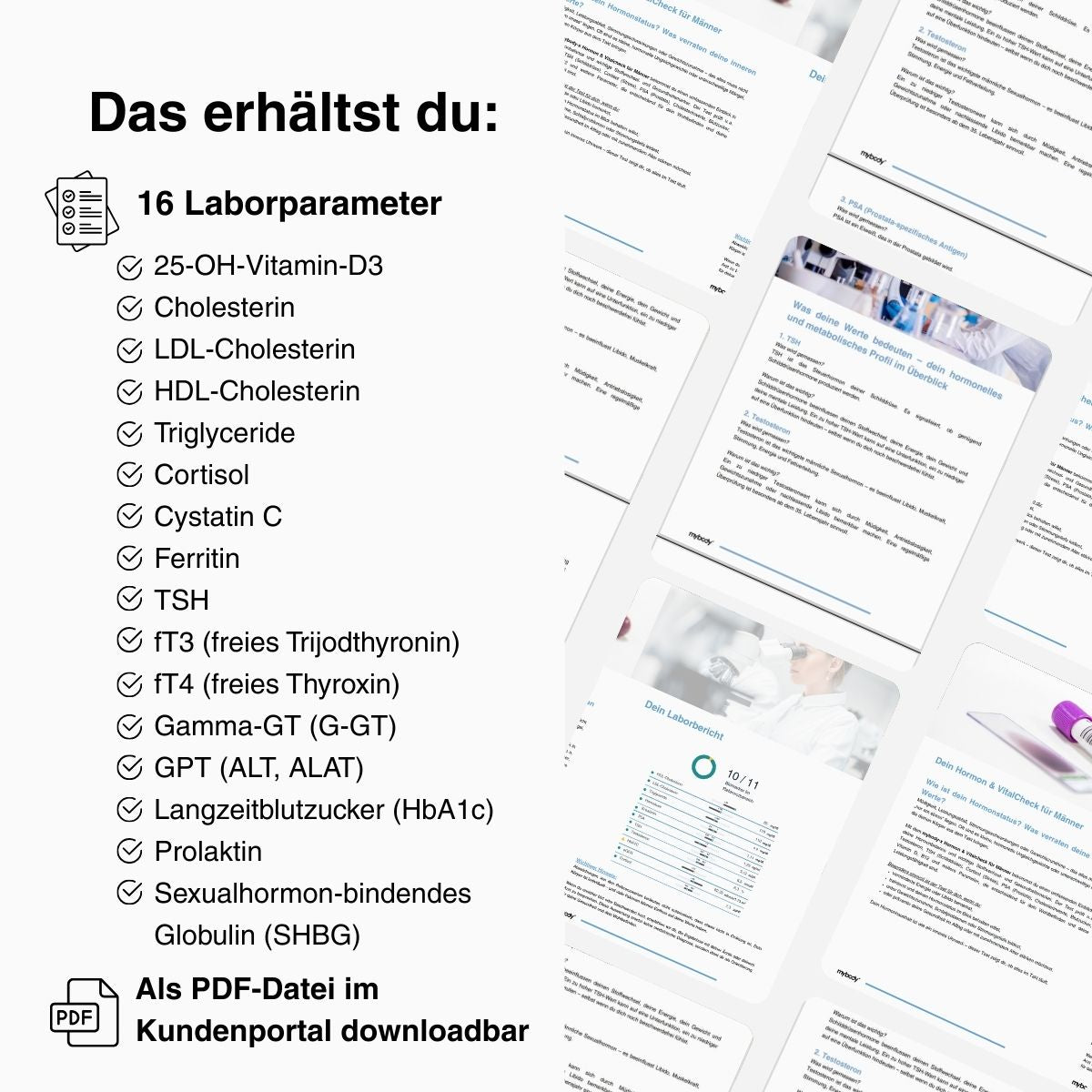

IgG-Bluttests: weit verbreitet, aber umstritten

Ein sehr bekannter Test für Lebensmittelunverträglichkeit ist der IgG-Bluttest. Dabei wird eine kleine Blutprobe daraufhin untersucht, wie viele Immunglobulin-G-Antikörper (IgG) gegen bestimmte Lebensmittel vorhanden sind. Die Theorie dahinter: Erhöhte IgG-Werte sollen auf eine verzögerte Immunreaktion (Typ III) hindeuten, die für chronische Beschwerden wie Verdauungsprobleme, Hautausschläge oder Kopfschmerzen verantwortlich sein könnte.

- So funktioniert's: Im Labor wird dein Blut mit Extrakten von oft hunderten von Nahrungsmitteln zusammengebracht. Eine starke Reaktion deutet auf eine hohe Konzentration von IgG-Antikörpern hin.

- Die Vorteile: Diese Tests lassen sich oft einfach von zu Hause aus durchführen und liefern einen sehr breiten Überblick über mögliche immunologische Reaktionen auf eine riesige Menge an Lebensmitteln auf einmal.

- Wichtiger Hinweis: Die wissenschaftliche Debatte über die Aussagekraft dieser Tests ist intensiv. Kritiker sagen, dass erhöhte IgG-Werte lediglich zeigen, dass du ein Lebensmittel regelmäßig isst und dein Immunsystem eine normale Toleranz entwickelt. Befürworter hingegen sehen darin einen wertvollen Hinweis, der – kombiniert mit einer anschließenden Eliminationsdiät – zur Ursachenfindung beitragen kann. Tiefergehende Informationen dazu findest du in unserem Artikel über die wissenschaftlichen Einblicken in IgG-Bluttests.

Atemgastests: Der Goldstandard bei Zuckerunverträglichkeiten

Eine absolut etablierte und wissenschaftlich anerkannte Methode ist der H2-Atemgastest, insbesondere wenn es um Unverträglichkeiten gegenüber bestimmten Zuckerarten geht. Er kommt vor allem bei Verdacht auf Laktose- oder Fruktoseintoleranz zum Einsatz und gilt hier als das Nonplusultra.

Bei diesem Test trinkst du auf nüchternen Magen eine Testlösung, die entweder Laktose (Milchzucker) oder Fruktose (Fruchtzucker) enthält. Danach wird in regelmäßigen Abständen der Wasserstoffgehalt (H2) in deiner Ausatemluft gemessen. Der Grund: Wenn dein Körper den Zucker im Dünndarm nicht richtig aufspalten kann, wandert er weiter in den Dickdarm. Dort machen sich Bakterien darüber her und produzieren dabei Wasserstoffgas. Dieses Gas gelangt über das Blut in die Lunge und lässt sich dann in deiner Atemluft nachweisen – ein klares Zeichen für eine Malabsorption.

Weitere diagnostische Ansätze

Neben den beiden großen Verfahren gibt es noch weitere Methoden, die andere Puzzleteile beleuchten können:

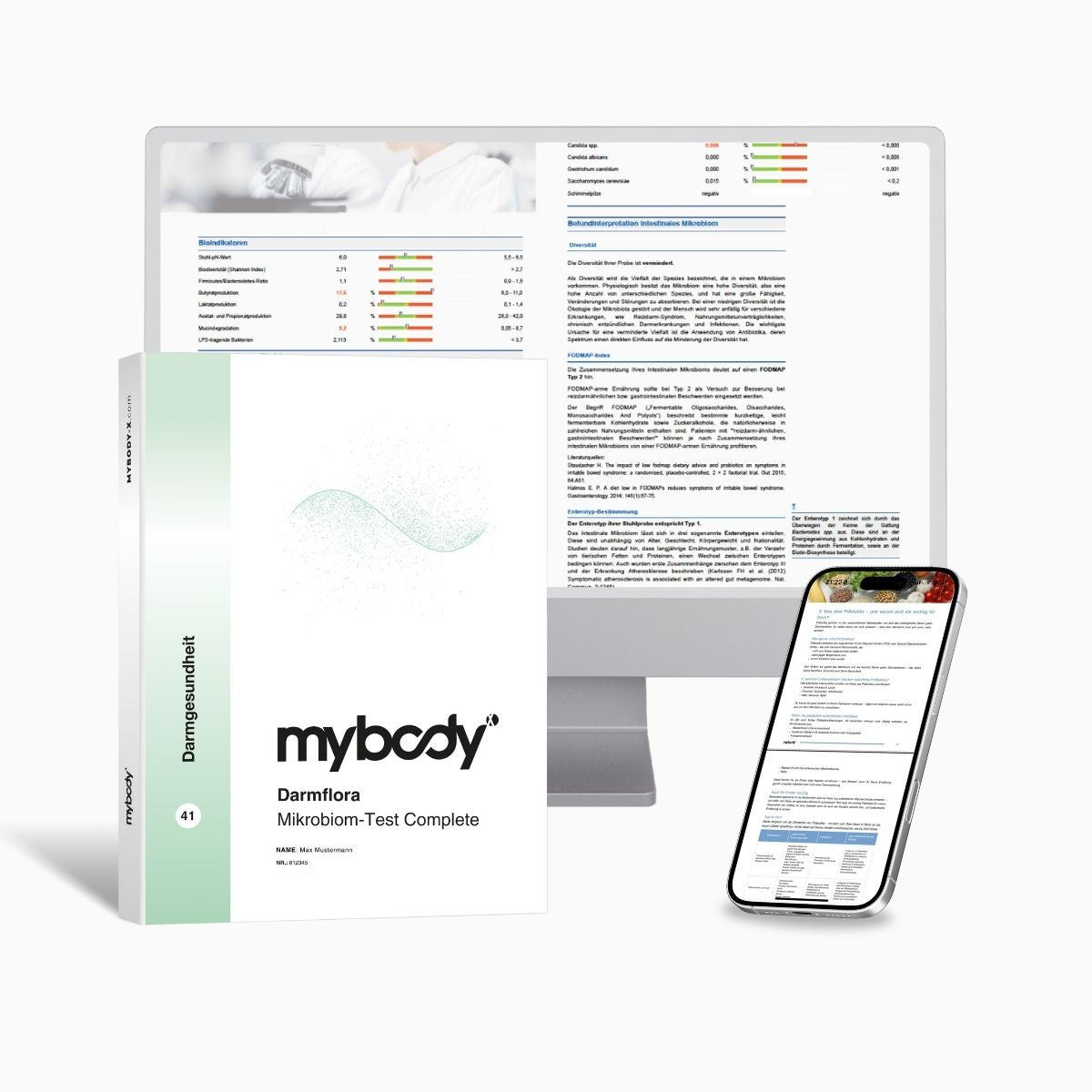

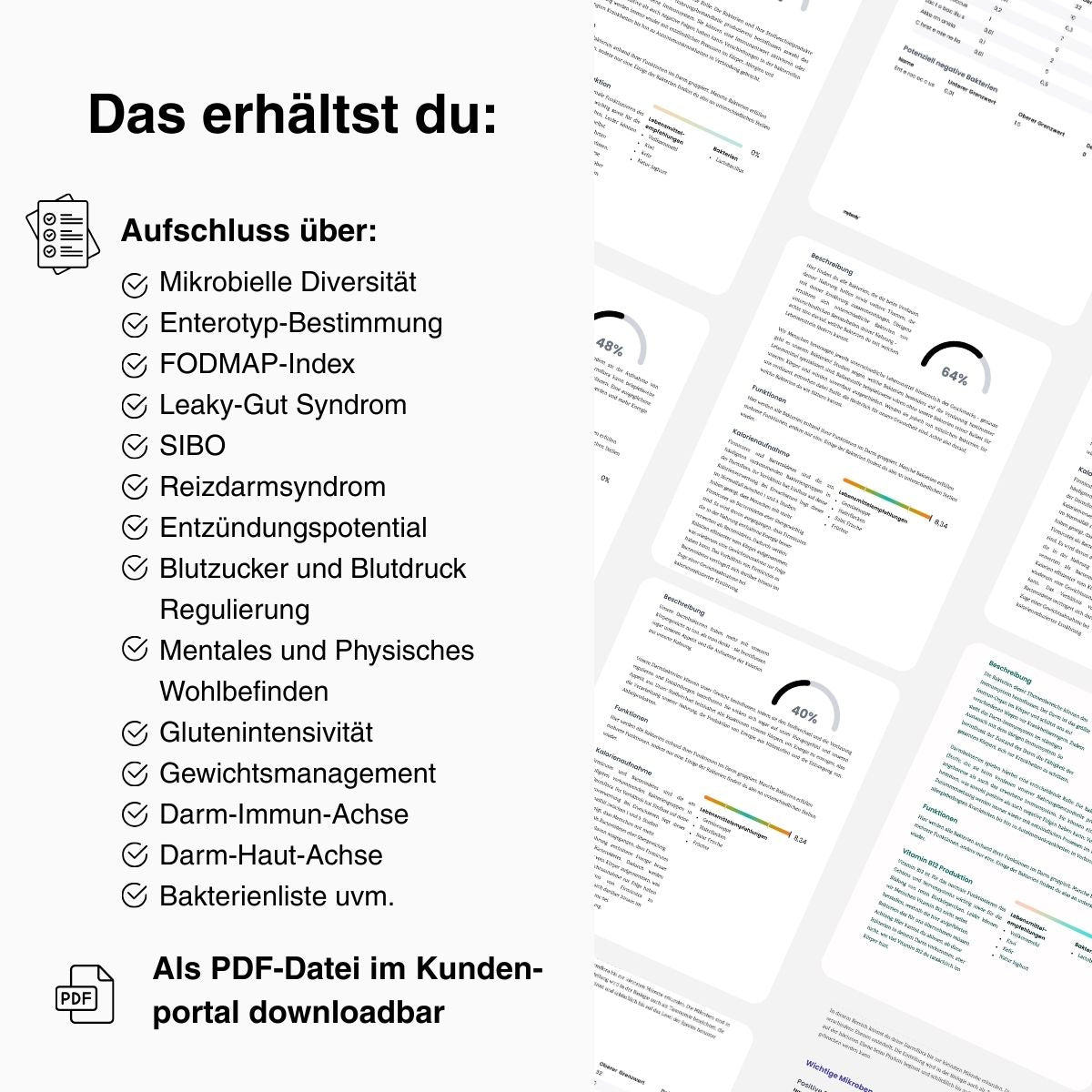

- Stuhlanalysen: Diese Tests schauen sich die Zusammensetzung deiner Darmflora, also deines Mikrobioms, an. Ein Ungleichgewicht der Darmbakterien (eine sogenannte Dysbiose) kann selbst Verdauungsprobleme auslösen oder die Entstehung von Unverträglichkeiten begünstigen.

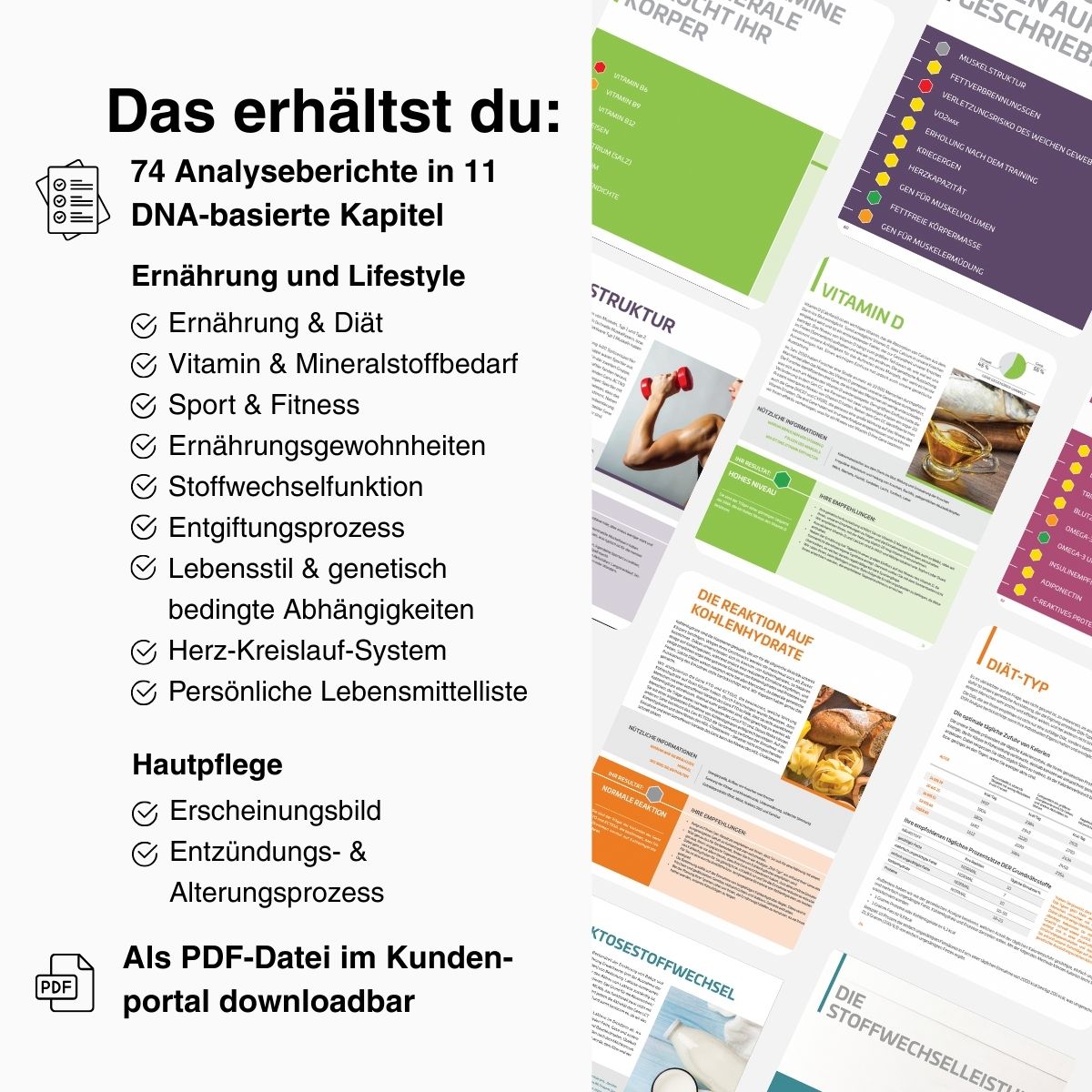

- Genetische Analysen: Hier wird deine DNA auf bestimmte Veranlagungen untersucht, zum Beispiel für die primäre Laktoseintoleranz oder eine Zöliakie. Solch ein Test zeigt ein erhöhtes Risiko, ist aber kein Beweis für eine bereits aktive Unverträglichkeit.

- Alternative Methoden: Verfahren wie Bioresonanz oder Kinesiologie werden in der Wissenschaft nicht anerkannt. Ihre Ergebnisse gelten als nicht reproduzierbar und ihre Aussagekraft zur Diagnose von Unverträglichkeiten ist daher extrem kritisch zu sehen.

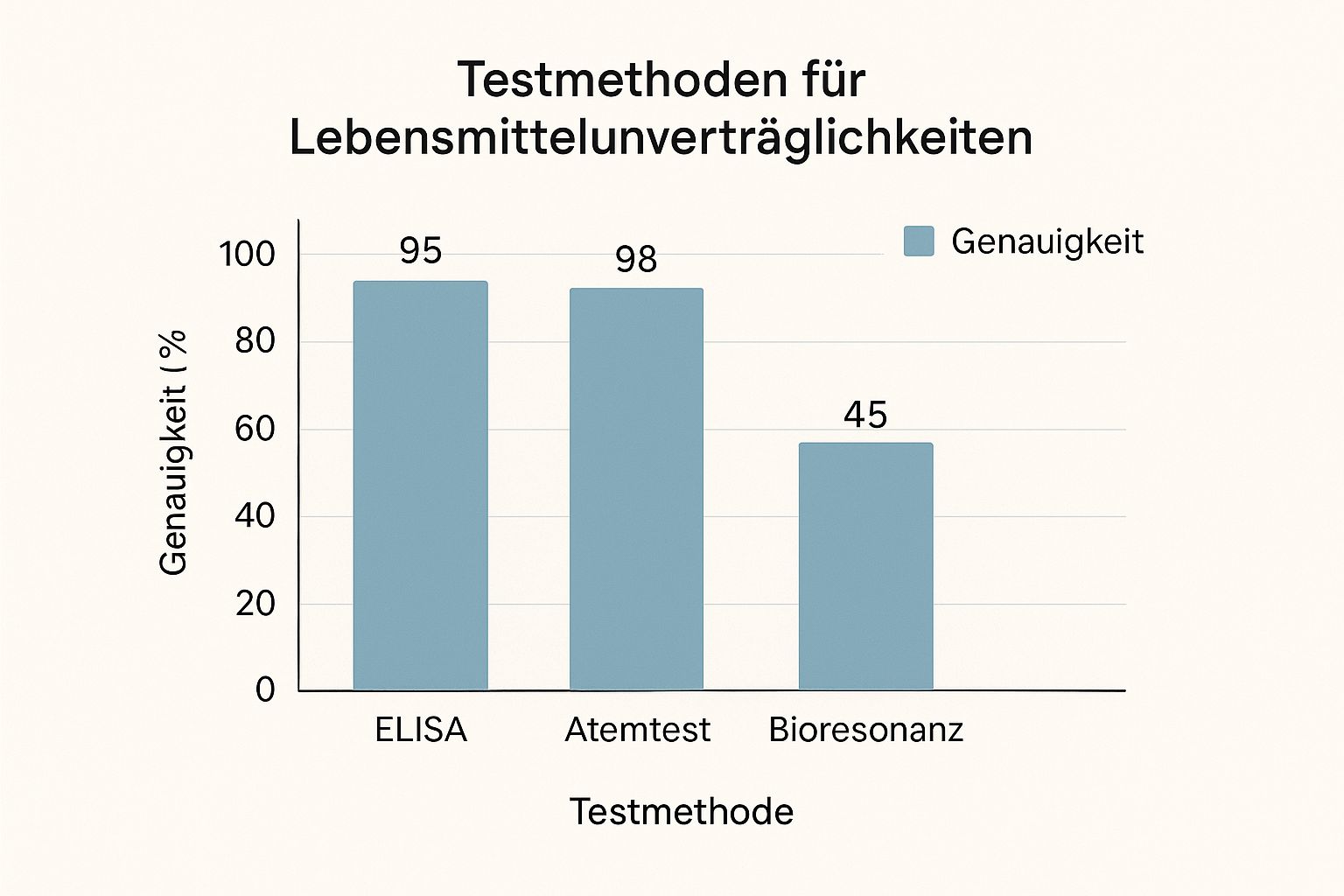

Vergleich der Testmethoden für Lebensmittelunverträglichkeiten

Um dir einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir die wichtigsten Verfahren in einer Tabelle gegenübergestellt.

Diese Tabelle vergleicht die gängigsten Testverfahren nach Methode, Anwendungsbereich, Zuverlässigkeit und Kosten.

| Testverfahren | Messmethode | Geeignet für | Wissenschaftliche Anerkennung | Geschätzte Kosten |

|---|---|---|---|---|

| IgG-Bluttest | Messung von IgG-Antikörpern im Blut (ELISA) | Vermutete verzögerte Reaktionen (Typ III) | Umstritten, von Fachgesellschaften oft nicht empfohlen | 100 – 350 € |

| H2-Atemgastest | Messung von Wasserstoff in der Ausatemluft | Laktose-, Fruktose-, Sorbitintoleranz | Hoch, Goldstandard bei Kohlenhydrat-Intoleranzen | 50 – 150 € |

| Gentest | Analyse der DNA (z. B. aus Speichel) | Genetische Prädispositionen (z. B. Laktoseintoleranz, Zöliakie) | Hoch für spezifische Marker, zeigt aber nur das Risiko | 120 – 300 € |

| Stuhlanalyse | Analyse des Darmmikrobioms und Entzündungsmarkern | Dysbiose, unspezifische Verdauungsbeschwerden | Zunehmend, aber noch kein Standard zur Diagnose von Intoleranzen | 80 – 250 € |

| Alternative Methoden | Bioresonanz, Kinesiologie, etc. | Pauschale Unverträglichkeitsdiagnostik | Keine wissenschaftliche Anerkennung | Sehr variabel |

Wie du siehst, gibt es für unterschiedliche Fragestellungen auch unterschiedliche, mal mehr und mal weniger geeignete Tests.

Diese Daten unterstreichen, dass wissenschaftlich etablierte Verfahren wie der ELISA-Test (die technologische Basis für IgG-Tests) und der Atemtest eine deutlich höhere Zuverlässigkeit aufweisen als alternativmedizinische Ansätze.

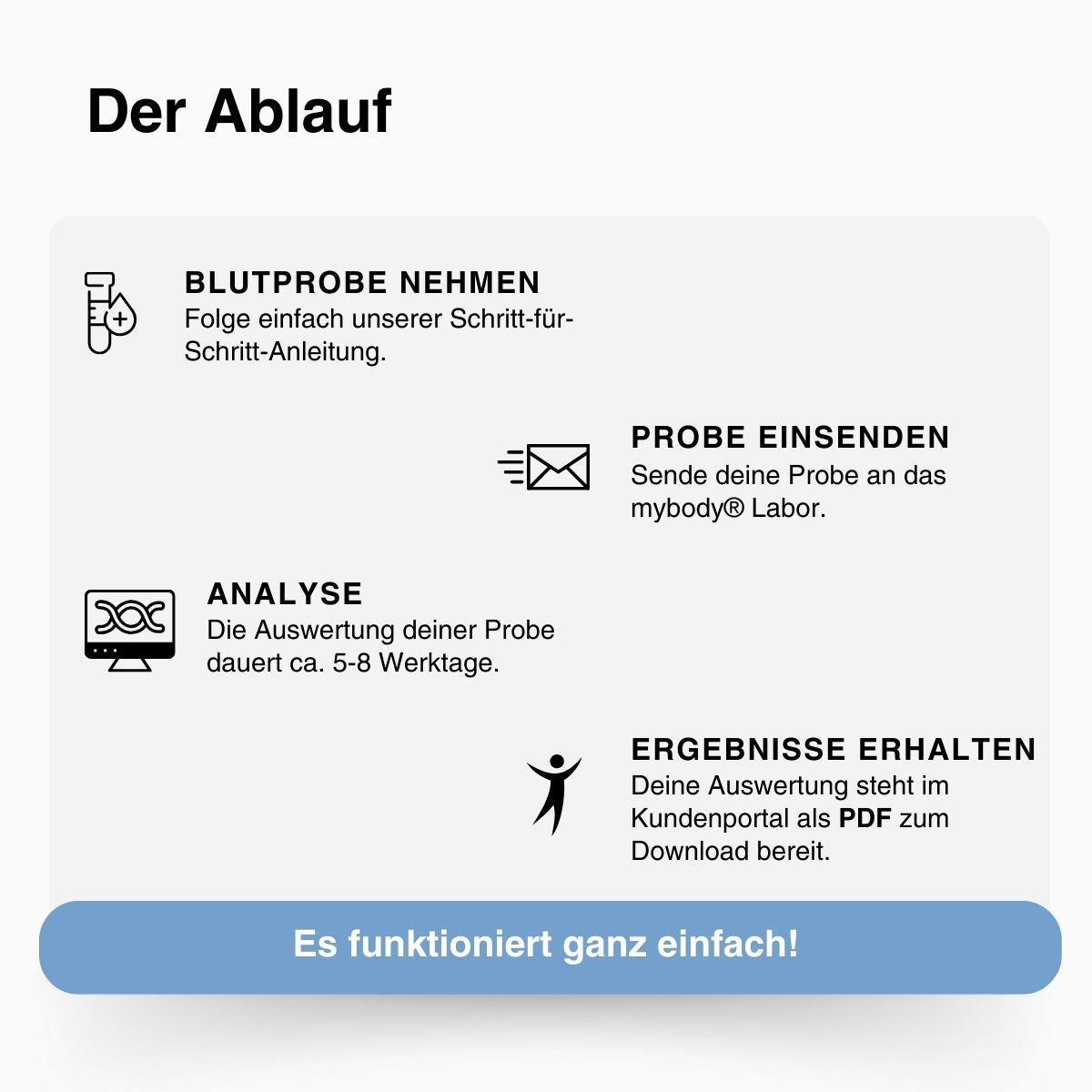

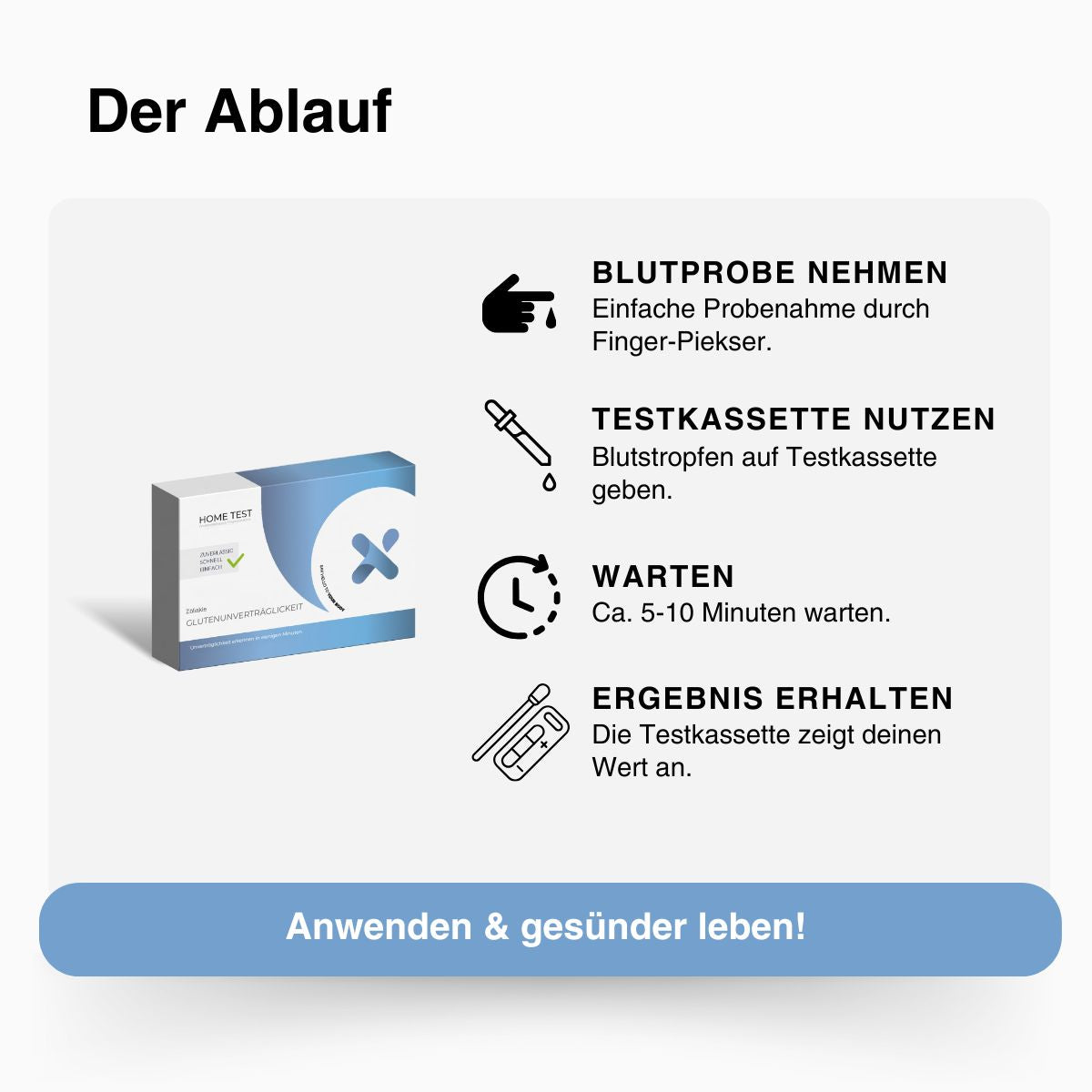

Wie genau läuft so ein IgG-Test für zu Hause ab?

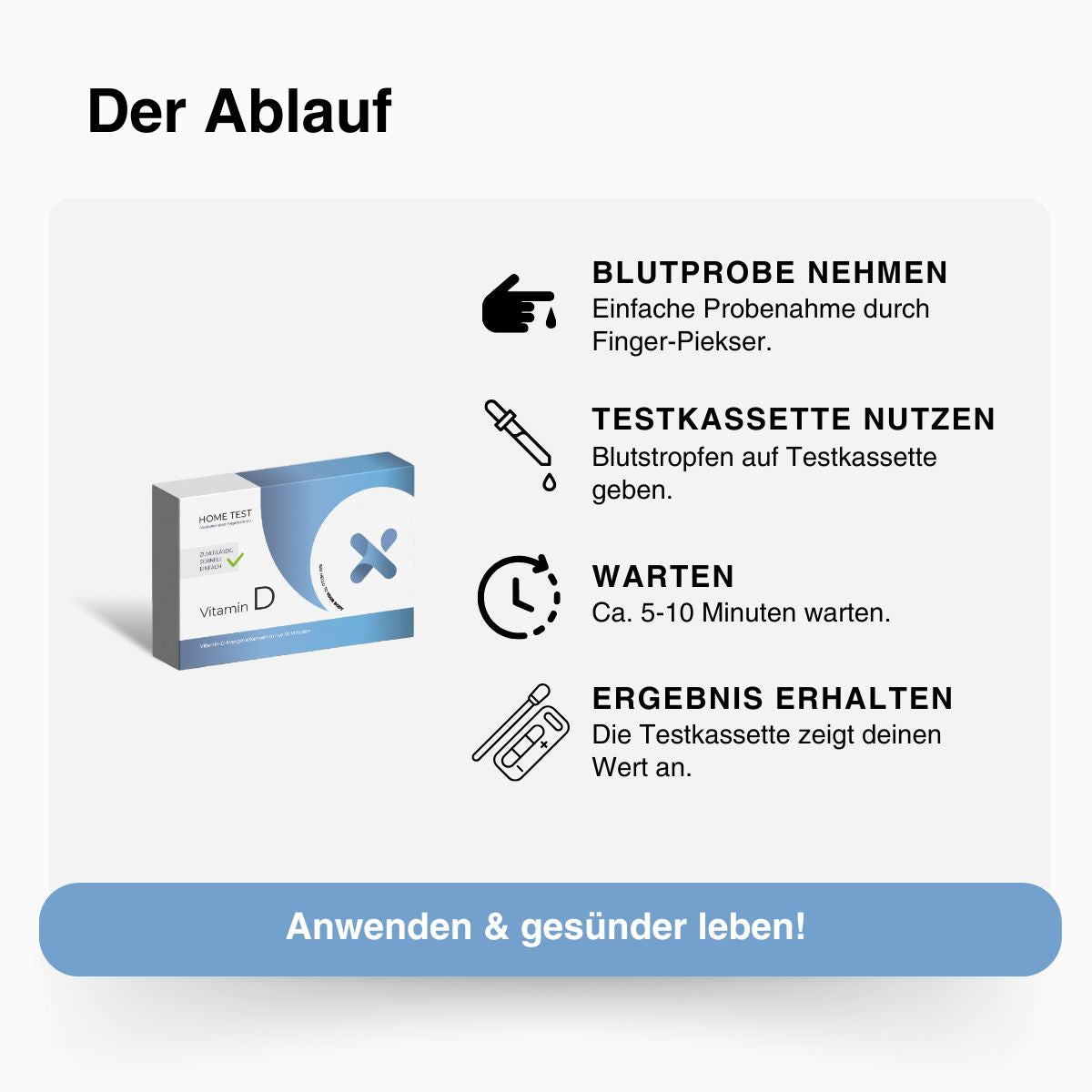

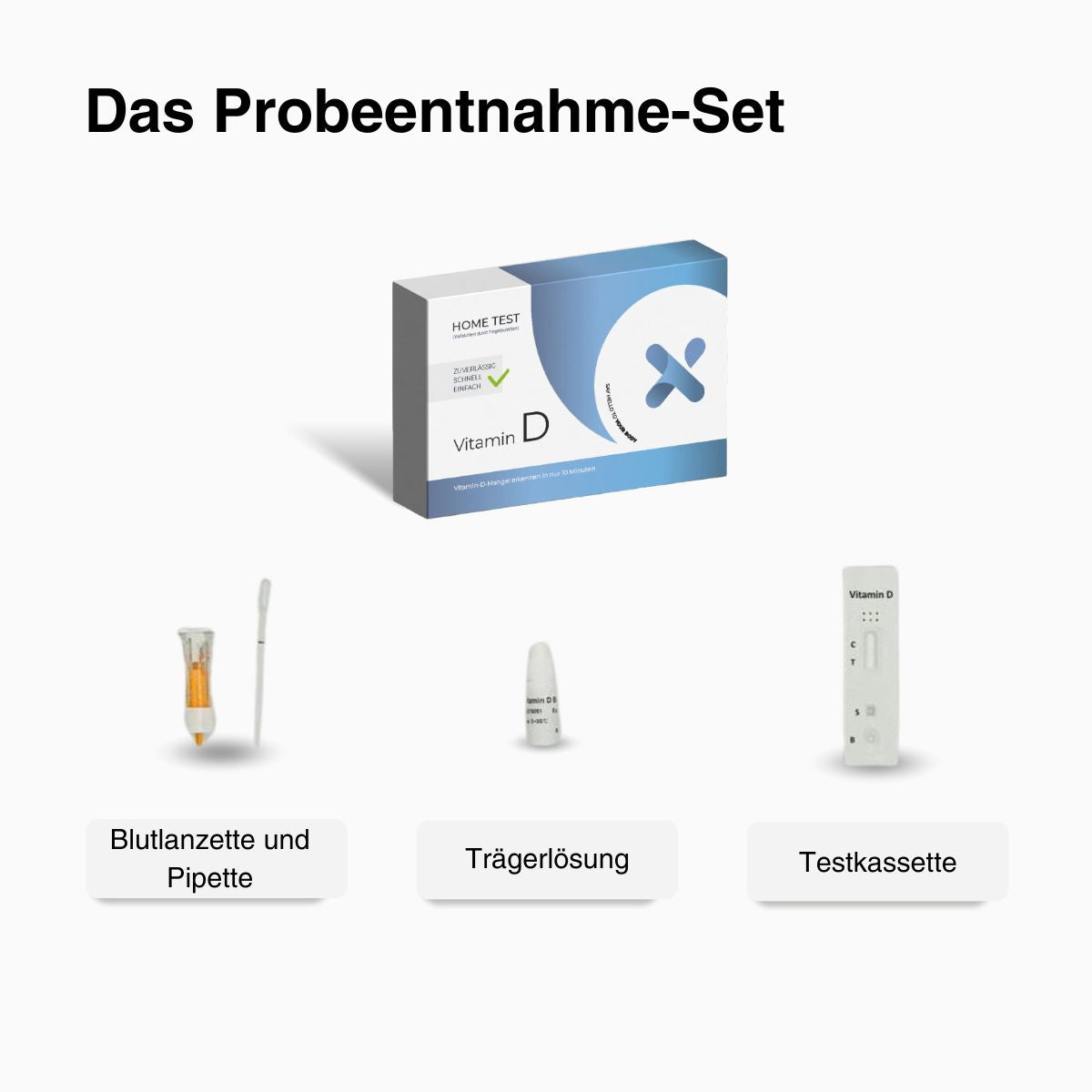

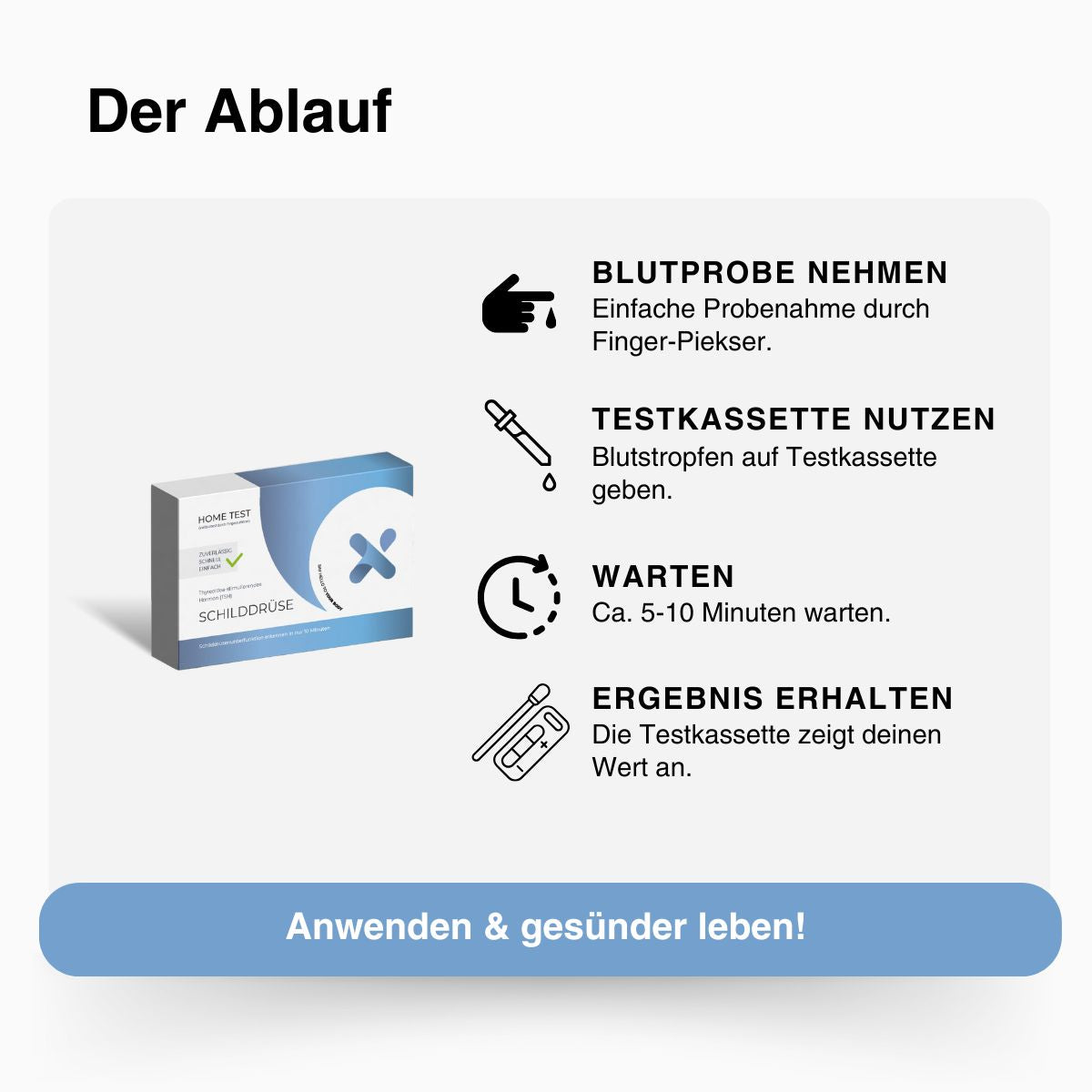

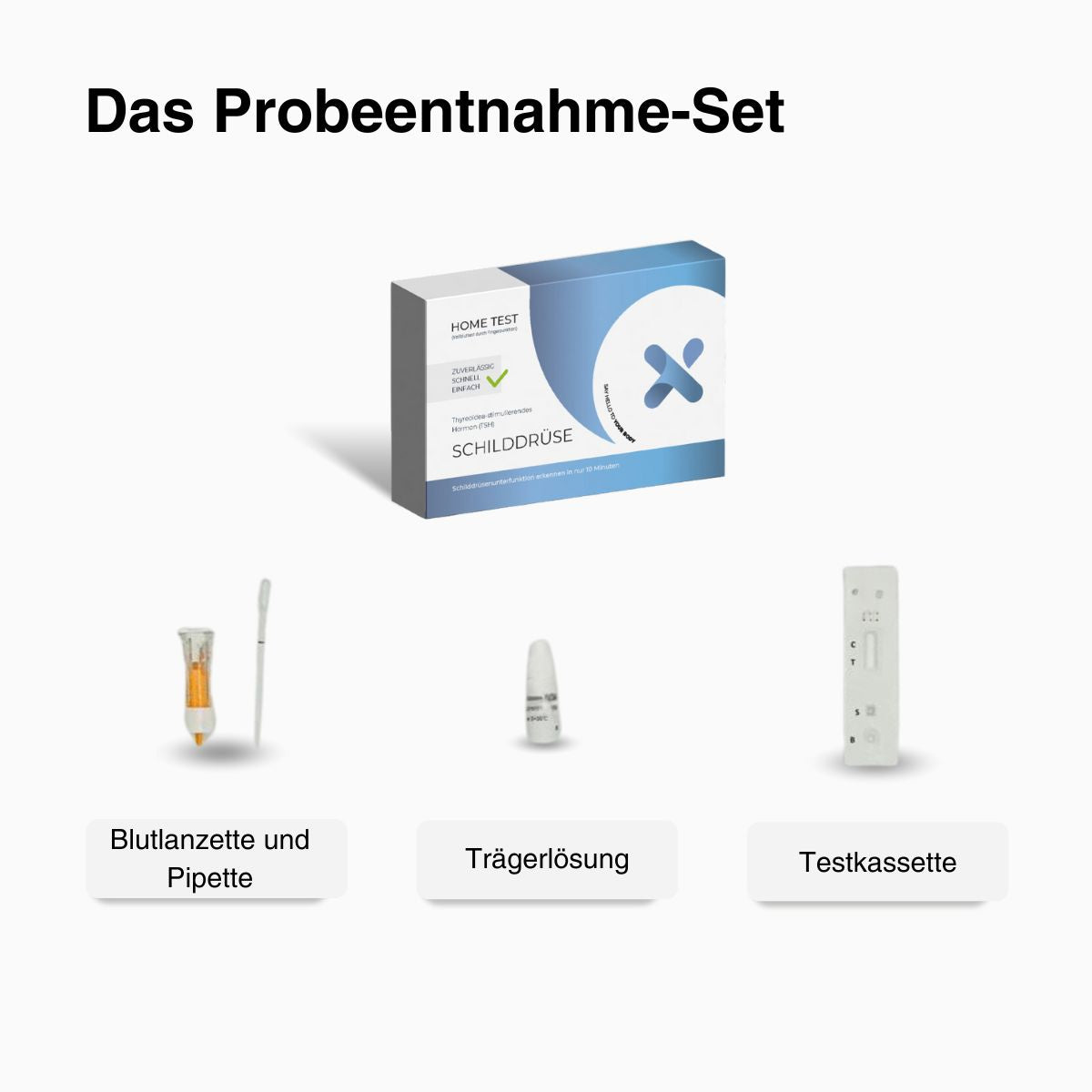

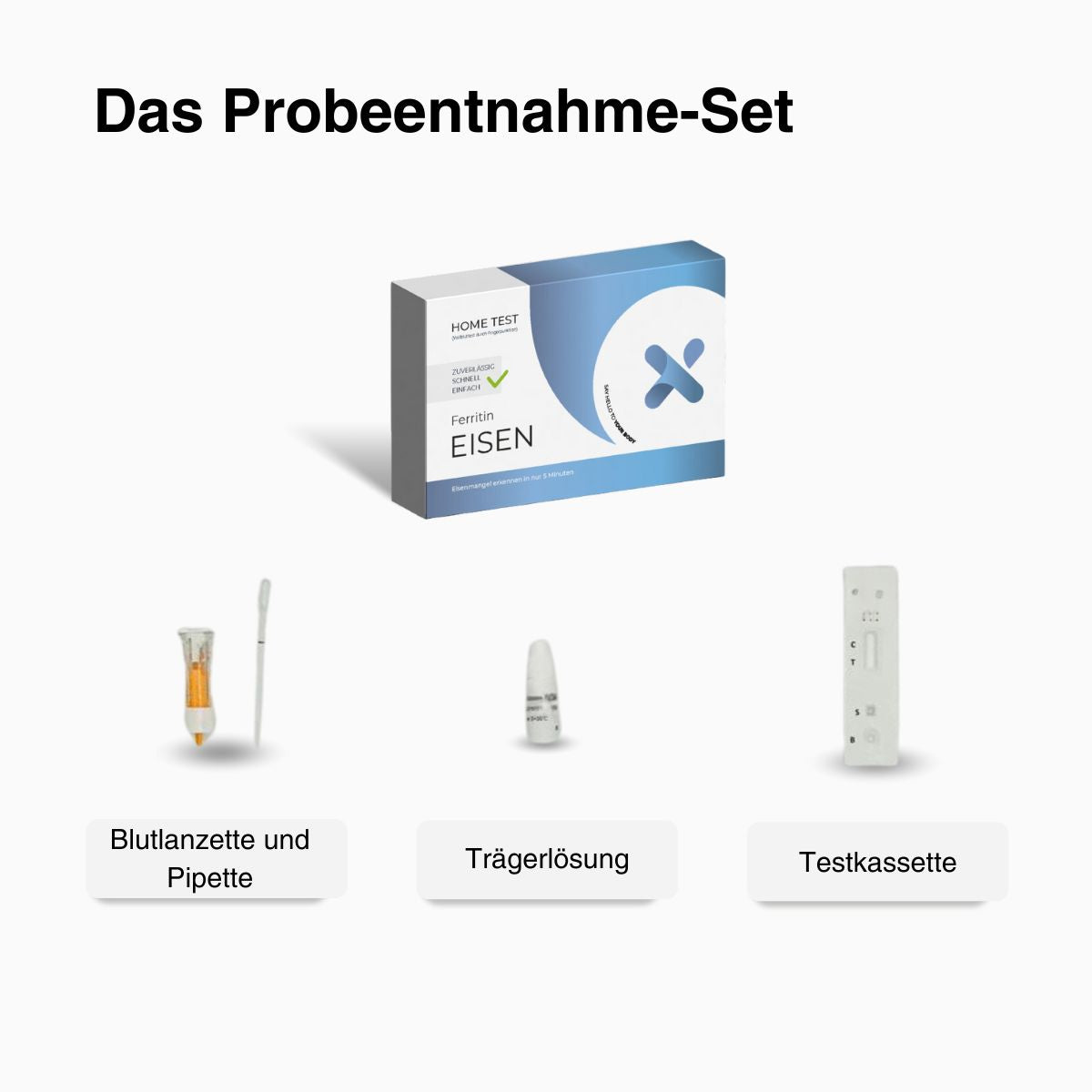

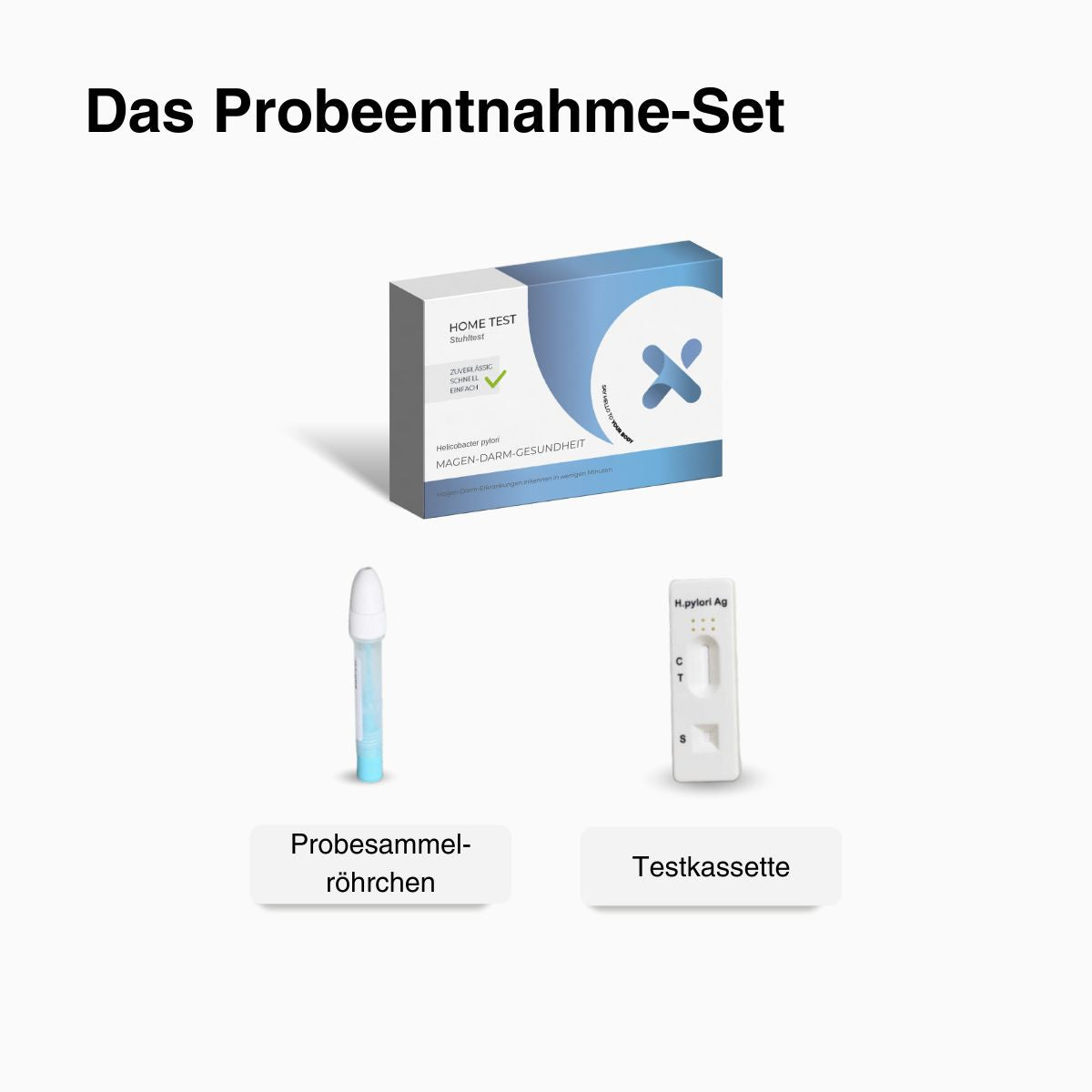

Ein IgG-Test für zu Hause wird oft als einfacher Weg angepriesen, um Lebensmittelunverträglichkeiten auf die Spur zu kommen – und der Ablauf ist tatsächlich überraschend unkompliziert. Der gesamte Prozess, von der Bestellung bis zum Befund, ist darauf ausgelegt, dir den Weg so bequem wie möglich zu machen. Alles beginnt mit dem Kauf eines Testkits, das diskret direkt zu dir nach Hause geliefert wird.

Sobald du das Kit in den Händen hältst, kommt der entscheidende Schritt: die Probenentnahme. Aber keine Sorge, dafür musst du nicht extra zum Arzt. Der ganze Vorgang ist so konzipiert, dass du ihn sicher und fast schmerzfrei selbst durchführen kannst.

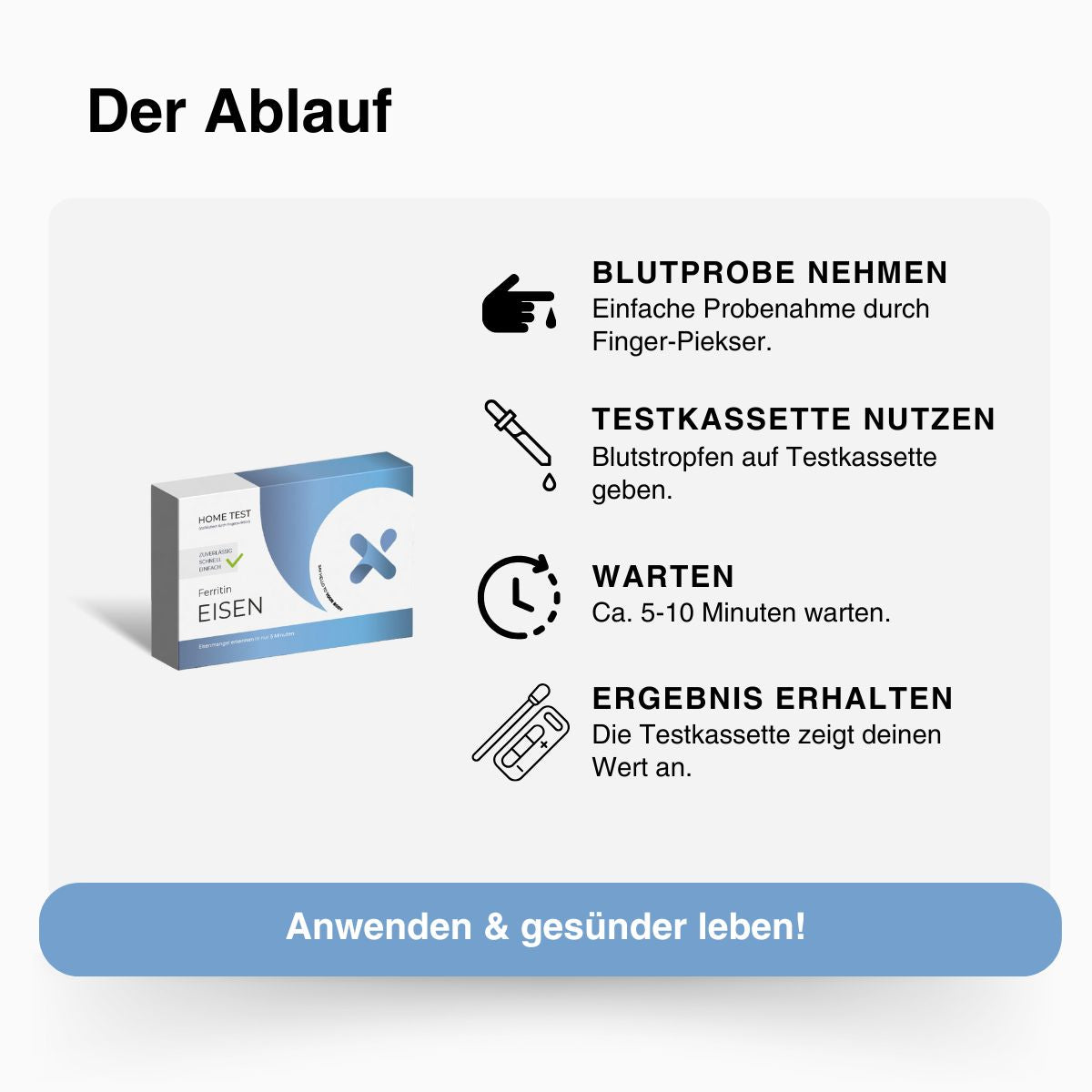

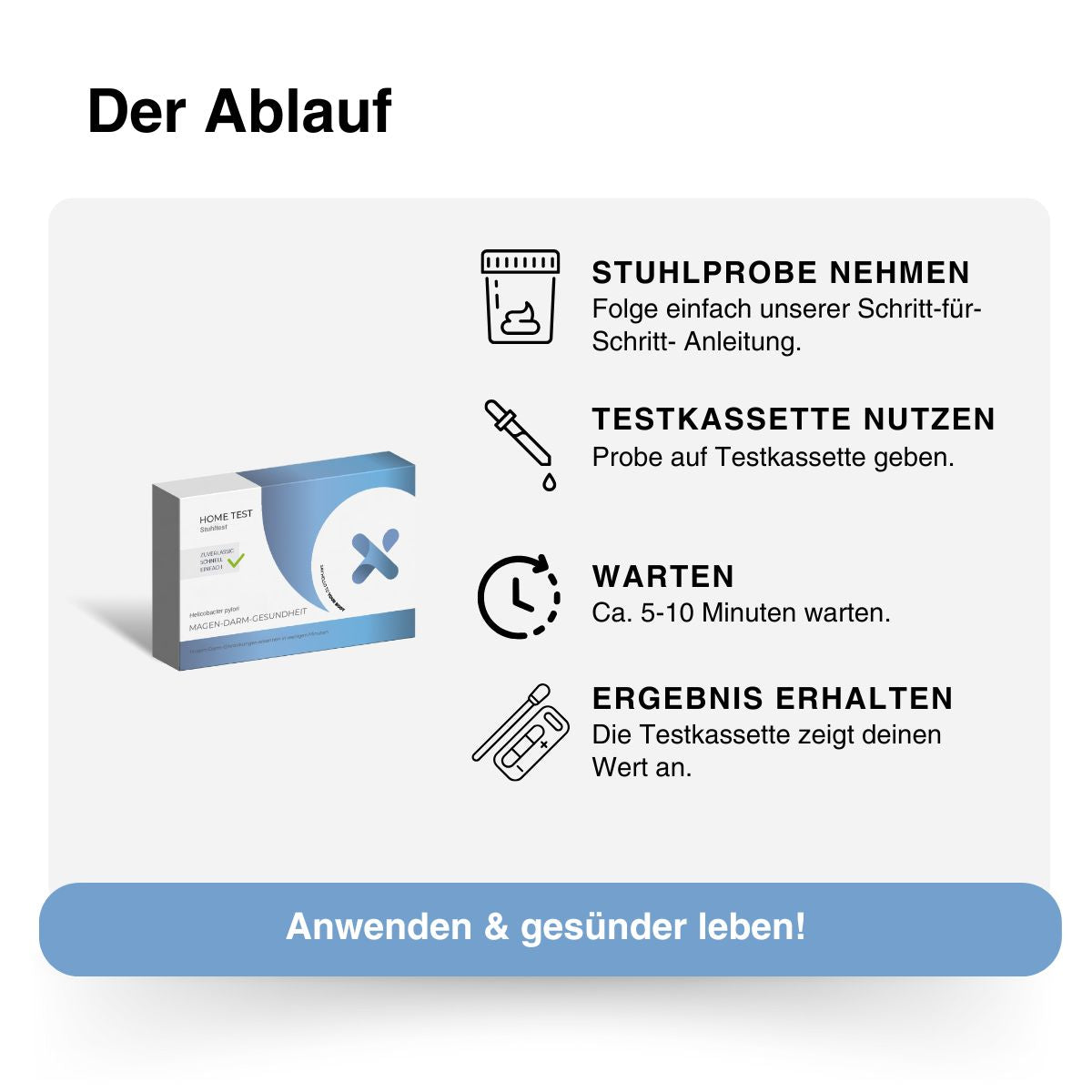

Die einzelnen Schritte – von der Probe bis zum Labor

Der Ablauf ist bei den meisten Anbietern standardisiert und in der beiliegenden Anleitung Schritt für Schritt erklärt. Im Grunde sind es nur wenige Handgriffe, die du bequem zu Hause erledigen kannst.

- Test aktivieren: Als Erstes registrierst du dein Testkit online mit einem individuellen Code. Das ist wichtig, damit deine Probe später im Labor anonymisiert, aber korrekt zugeordnet werden kann.

- Hände vorbereiten: Wasch deine Hände gründlich mit warmem Wasser. Das regt nicht nur die Durchblutung an, sondern reinigt auch die Stelle für den Piks.

- Blut entnehmen: Mit einer kleinen, sterilen Lanzette, die dem Kit beiliegt, pikst du dich kurz in die Fingerkuppe. Das fühlt sich meist nur wie ein kurzes Zwicken an und reicht schon aus, um ein paar Tropfen Blut zu gewinnen.

- Probe sichern: Die Blutstropfen trägst du dann auf eine spezielle Testkarte auf oder füllst sie in ein kleines Röhrchen. Es wird wirklich nur eine sehr geringe Menge Blut gebraucht.

- Zurück ans Labor: Jetzt verpackst du die getrocknete Probe sicher im vorfrankierten Rücksendeumschlag und schickst sie direkt ins zertifizierte Partnerlabor.

Der große Vorteil dieser Heimtests liegt in der cleveren Kombination aus professioneller Laboranalytik und einfacher Handhabung. Du erhältst Zugang zu detaillierten immunologischen Daten, ohne dafür wochenlang auf einen Arzttermin warten oder komplexe Untersuchungen über dich ergehen lassen zu müssen.

Was passiert mit deiner Probe im Labor?

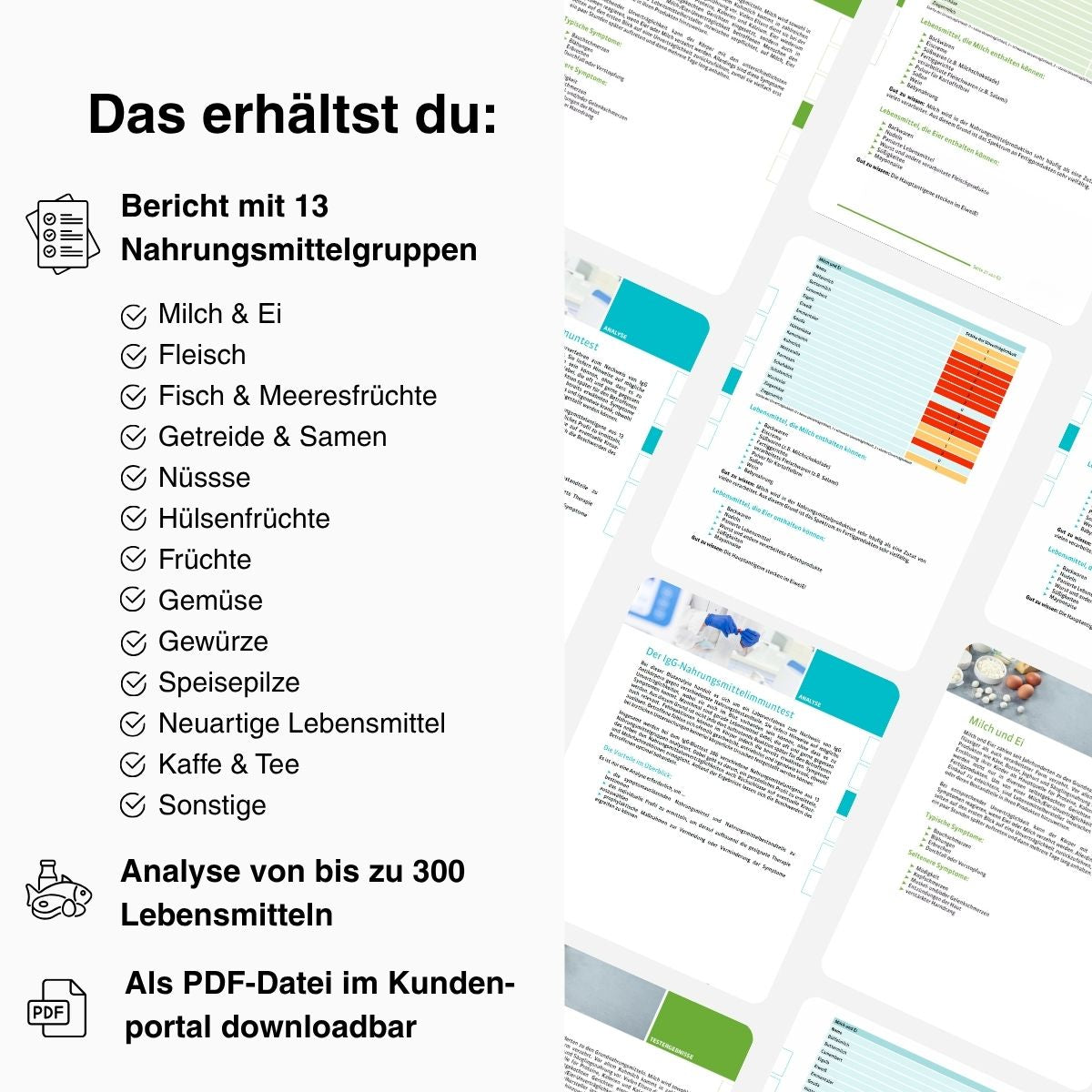

Sobald deine Probe im Labor ankommt, startet die eigentliche Analyse. Hier kommt modernste Labortechnik ins Spiel, um die Konzentration der IgG4-Antikörper gegen eine riesige Auswahl an Lebensmitteln zu messen. Der Prozess sieht in der Regel so aus:

- Vorbereitung der Probe: Dein Blut wird für die Analyse aufbereitet.

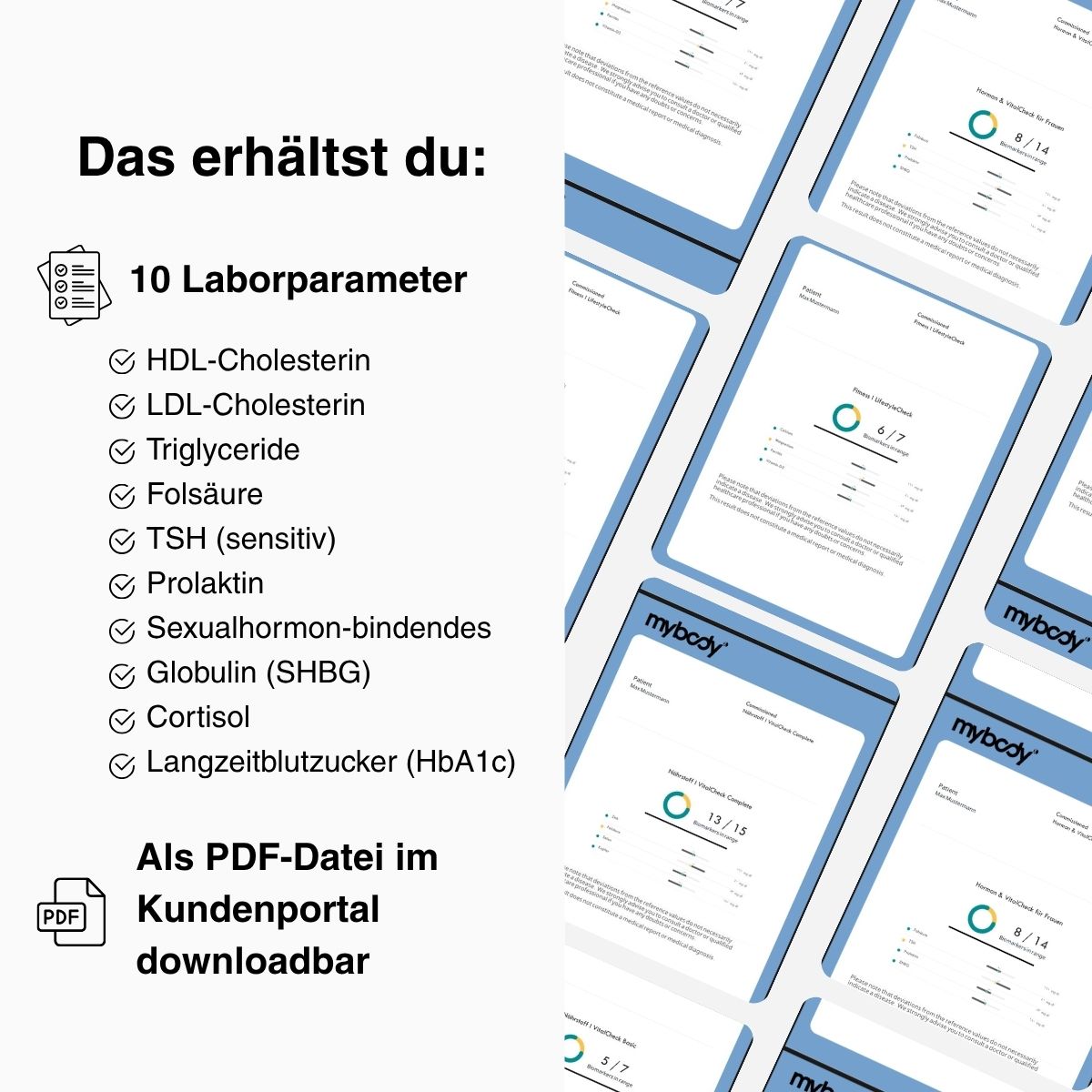

- Analyse mit ELISA-Verfahren: Mithilfe des etablierten ELISA-Verfahrens (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) wird dein Blutserum mit Extrakten von bis zu 300 verschiedenen Nahrungsmitteln in Kontakt gebracht.

- Auswertung der Reaktion: Das Labor misst, wie stark die IgG-Antikörper in deinem Blut an die jeweiligen Lebensmittelextrakte binden. Eine stärkere Bindung erzeugt eine intensivere Farbreaktion, die dann präzise ausgewertet wird.

Dieser ganze Vorgang dauert normalerweise nur wenige Werktage. Danach werden die Ergebnisse digital aufbereitet und dir in einem ausführlichen Bericht zugänglich gemacht.

Deinen Ergebnisbericht bekommst du meistens per E-Mail oder kannst ihn in einem gesicherten Online-Portal abrufen. Er zeigt dir klar und verständlich, auf welche Lebensmittel dein Immunsystem mit erhöhten IgG-Antikörpern reagiert hat – oft sogar in verschiedene Reaktionsstärken unterteilt. Damit hast du eine solide Grundlage für die nächsten Schritte, zum Beispiel für eine gezielte Anpassung deiner Ernährung.

Testergebnisse richtig deuten: Was Ihr Befund wirklich aussagt

Ein Test für Lebensmittelunverträglichkeit liefert Ihnen einen detaillierten Bericht, der auf den ersten Blick wie eine klare Diagnose aussehen mag. Doch das Ergebnis, das Sie in Händen halten, ist kein endgültiges Urteil. Betrachten Sie es vielmehr als einen wertvollen Anhaltspunkt – ein einzelnes Puzzleteil im großen Ganzen Ihrer Gesundheit. Um es richtig zu nutzen, ist es wichtig, die wissenschaftlichen Hintergründe und die Grenzen der Aussagekraft zu verstehen.

Gerade die weitverbreiteten IgG-Tests stehen oft im Mittelpunkt wissenschaftlicher Diskussionen. Sie zeigen zwar deutliche Reaktionen Ihres Immunsystems, aber ihre klinische Bedeutung ist nicht immer eindeutig. Es ist entscheidend zu wissen, was diese Ergebnisse wirklich bedeuten.

IgG-Antikörper – Zeichen für eine Unverträglichkeit oder Toleranz?

Wenn ein Test erhöhte IgG-Werte für bestimmte Lebensmittel anzeigt, signalisiert das eine immunologische Reaktion. Ihr Körper hat Antikörper gegen Bestandteile dieser Nahrungsmittel gebildet. Die entscheidende Frage ist jedoch: Handelt es sich um den Auslöser Ihrer Symptome oder einfach nur um eine normale Reaktion eines gesunden Immunsystems?

Fachgesellschaften für Allergologie und Gastroenterologie weisen immer wieder darauf hin, dass erhöhte IgG-Werte auch eine physiologische Toleranzentwicklung anzeigen können. Einfach gesagt: Ihr Körper kennt das Lebensmittel und hat gelernt, damit umzugehen.

Ein positiver IgG-Befund ist also nicht automatisch mit einer klinisch relevanten Unverträglichkeit gleichzusetzen. Er ist eine Momentaufnahme der immunologischen Aktivität, die immer im Kontext Ihrer individuellen Symptome interpretiert werden muss.

Der Kontext macht den Unterschied

Genau hier kommt Ihr persönliches Symptomtagebuch ins Spiel. Vergleichen Sie die im Test auffälligen Lebensmittel mit den Beschwerden, die Sie nach dem Essen dieser Lebensmittel bei sich beobachtet haben.

- Treffer: Ein Lebensmittel zeigt eine starke IgG-Reaktion und Sie haben nach dem Verzehr wiederholt Symptome wie Blähungen oder Kopfschmerzen festgestellt. Hier liegt ein starker Verdacht vor.

- Kein Treffer: Der Test zeigt eine hohe Reaktion auf Weizen, aber Sie essen täglich Brot ohne jegliche Beschwerden. In diesem Fall ist ein Zusammenhang eher unwahrscheinlich.

Diese Gegenüberstellung hilft, irrelevante Ergebnisse auszusortieren und den Fokus auf die wirklich problematischen Kandidaten zu legen. Die Kombination aus objektivem Testergebnis und subjektiver Beobachtung ist der Schlüssel zum Erfolg.

Interessant ist auch, dass die Verbreitung von Lebensmittelallergien in Deutschland geschlechtsspezifische Unterschiede aufweist. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigte, dass die Prävalenz bei Frauen mit etwa 8,5 Prozent deutlich höher lag als bei Männern mit rund 5,5 Prozent.

Der Test als Wegweiser, nicht als Endstation

Sehen Sie den Test für Lebensmittelunverträglichkeit als eine Art Landkarte. Er zeigt Ihnen potenzielle Problemzonen auf, aber die Reise zur Besserung müssen Sie selbst antreten – am besten mit professioneller Begleitung. Ein Arzt oder ein qualifizierter Ernährungsberater kann Ihnen helfen, die Ergebnisse korrekt einzuordnen und eine sinnvolle Eliminations- und Provokationsdiät zu planen. Auch genetische Veranlagungen können eine Rolle spielen. Lesen Sie dazu auch, wie ein Gentest verborgene Lebensmittelunverträglichkeiten erkennen kann.

Fehldiagnosen, die allein auf einem Testergebnis basieren, können zu unnötigen und einschränkenden Diäten führen. Das mindert nicht nur Ihre Lebensqualität, sondern kann im schlimmsten Fall sogar Nährstoffmängel verursachen. Eine kritische und ganzheitliche Bewertung schützt Sie vor solchen Fehlschlüssen und stellt sicher, dass Sie die richtigen Maßnahmen für Ihr Wohlbefinden ergreifen.

So, der Test ist gemacht und der Befund liegt vor. Was nun? Ein Test für Lebensmittelunverträglichkeit liefert dir einen ziemlich detaillierten Bericht, der auf den ersten Blick etwas überfordernd wirken kann. Aber keine Sorge: Dieses Dokument ist kein endgültiges Urteil, sondern vielmehr dein persönlicher Startschuss für eine gezielte Veränderung. Das Wichtigste ist, die Ergebnisse richtig zu deuten, um daraus sinnvolle Schritte für dein Wohlbefinden abzuleiten.

Dein Ergebnisbericht listet die getesteten Lebensmittel meist nach der Stärke der Reaktion auf. Oft wird das ganz anschaulich mit einem Ampelsystem oder in Klassen (z. B. Klasse 0 bis 4) dargestellt. Eine hohe Reaktion bedeutet schlicht, dass dein Immunsystem eine deutliche Menge an IgG-Antikörpern gegen dieses Lebensmittel gebildet hat.

Was die verschiedenen Reaktionsstärken bedeuten

Diese Abstufungen sind Gold wert, denn sie helfen dir, Prioritäten zu setzen. Du siehst sofort, welche Lebensmittel du erst mal komplett meiden und welche du vielleicht nur reduzieren solltest.

- Hohe Reaktion (z. B. Rot / Klasse 3–4): Das sind deine Hauptverdächtigen. Es wird empfohlen, sie für eine bestimmte Zeit – oft zwischen vier und zwölf Wochen – komplett vom Speiseplan zu verbannen.

- Mäßige Reaktion (z. B. Gelb / Klasse 2): Hier hat dein Körper moderat reagiert. Auch diese Lebensmittel solltest du meiden, vor allem in der Anfangsphase.

- Niedrige oder keine Reaktion (z. B. Grün / Klasse 0–1): Diese Lebensmittel gelten als unbedenklich. Sie können die Basis deiner Ernährung bilden und als leckerer Ersatz für die weggelassenen Produkte dienen.

Dieser erste Schritt ist die sogenannte Eliminationsphase. Das Ziel ist einfach: Deinem Immunsystem und deinem Verdauungstrakt eine Pause gönnen. So können unterschwellige Entzündungsprozesse abklingen und dein Körper kann sich erholen.

Ganz wichtig: Ein positives Testergebnis allein ist noch keine Diagnose. Die eigentliche Bedeutung ergibt sich erst, wenn du den Befund mit deinen tatsächlichen Symptomen abgleichst. Ein Lebensmittel, auf das du laut Test stark reagierst, das dir aber gefühlt noch nie Probleme bereitet hat, muss nicht zwangsläufig der Übeltäter sein.

Der Weg zurück: Wie du mit dem Rotationsprinzip deine Toleranz findest

Nach der strengen Eliminationsphase kommt der spannendste Teil des Ganzen: die schrittweise Wiedereinführung der gemiedenen Lebensmittel. Mit diesem Vorgehen findest du deine ganz persönliche Toleranzschwelle heraus.

Der bewährte Weg dafür ist die Provokations- und Rotationsdiät:

- Provokation: Führe nach der Karenzzeit (sagen wir, nach 8 Wochen) ein einziges der gemiedenen Lebensmittel wieder ein. Am besten startest du mit einem, das nur eine mäßige Reaktion gezeigt hat.

- Beobachtung: Jetzt bist du gefragt. Beobachte dich in den nächsten 2–3 Tagen ganz genau. Ein Symptomtagebuch ist hier super hilfreich. Notiere jede Veränderung, egal wie klein sie scheint – von Blähungen über Kopfschmerzen bis hin zu Hautunreinheiten.

- Rotation: Wenn keine Symptome auftreten, super! Du kannst dieses Lebensmittel in Rotation wieder in deinen Speiseplan aufnehmen, zum Beispiel alle vier Tage. Das verhindert, dass du dein Immunsystem gleich wieder überforderst.

- Wiederholung: Diesen Prozess wiederholst du nun einzeln für jedes Lebensmittel auf deiner Liste. Treten Symptome auf, solltest du das betreffende Nahrungsmittel erst mal weiter meiden und es zu einem späteren Zeitpunkt erneut probieren.

Dieser strukturierte Ansatz macht deinen Test für Lebensmittelunverträglichkeit von einem reinen Infoblatt zu einem echten Werkzeug zur Selbsthilfe. Er gibt dir die Kontrolle über dein Wohlbefinden zurück. Trotzdem ist es immer eine gute Idee, diesen Weg gemeinsam mit einem Arzt oder einem qualifizierten Ernährungsberater zu gehen. So stellst du sicher, dass du keine Nährstoffmängel entwickelst und die Ergebnisse professionell eingeordnet werden.

Warum dein Darm der wahre Schlüssel zu deinen Unverträglichkeiten ist

Ein Test für Lebensmittelunverträglichkeit ist ein super Anhaltspunkt, keine Frage. Aber oft liegt die wirkliche Ursache für deine Beschwerden eine Etage tiefer – nämlich in deinem Darm. Viele Unverträglichkeiten sind gar nicht das eigentliche Problem, sondern eher ein Alarmsignal deines Verdauungssystems, dass etwas aus dem Takt geraten ist. Wenn wir also an der Wurzel ansetzen, eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten, die Beschwerden wirklich in den Griff zu bekommen.

Dein Darm ist so viel mehr als nur ein Verdauungsschlauch. Stell ihn dir lieber als das Kontrollzentrum deines Körpers vor. Hier sitzen rund 80 % deiner Immunzellen und ein unglaublich komplexes Ökosystem aus Billionen von Mikroorganismen – das berühmte Mikrobiom. Diese winzigen Helfer sind entscheidend für deine Gesundheit, aber ihr Gleichgewicht ist ziemlich empfindlich.

Das Leaky-Gut-Syndrom: Wenn die Schutzmauer bröckelt

Eine Schlüsselrolle spielt hier die Darmschleimhaut. Sie ist eine hauchdünne Barriere, die den Darminhalt von deinem Blutkreislauf trennt. Normalerweise ist sie extrem wählerisch und lässt nur das durch, was wirklich rein soll: Nährstoffe. Wenn diese Barriere aber geschwächt oder „löchrig“ wird – ein Zustand, den man als Leaky-Gut-Syndrom bezeichnet –, können plötzlich unvollständig verdaute Essensreste, Bakterien und Giftstoffe in den Blutkreislauf gelangen.

Dein Immunsystem schlägt sofort Alarm, erkennt diese Eindringlinge als Fremdkörper und startet eine Abwehrreaktion. Dabei bildet es Antikörper, unter anderem auch die IgG-Antikörper, die in den entsprechenden Tests gemessen werden. Das Ergebnis? Chronische Entzündungen und genau die Symptome, die du als Unverträglichkeit kennst. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen willst, schau dir unseren Artikel dazu an, warum dein Darm der Schlüssel zu deinem Wohlbefinden ist.

Was deiner Darmgesundheit wirklich schadet

Es gibt einige typische Verdächtige, die die empfindliche Darmbarriere und dein Mikrobiom aus dem Gleichgewicht bringen und so Unverträglichkeiten erst den Weg ebnen:

- Chronischer Stress: Dauerfeuer im Alltag kann die Zusammensetzung deiner Darmflora verändern und die Darmschleimhaut durchlässiger machen.

- Medikamente: Vor allem Antibiotika, aber auch Schmerzmittel wie Ibuprofen können bei häufiger Einnahme die Darmwand angreifen.

- Ungesunde Ernährung: Zu viel Zucker, stark verarbeitete Lebensmittel und zu wenig Ballaststoffe lassen deine guten Darmbakterien regelrecht verhungern.

- Infektionen: Ein Magen-Darm-Infekt kann das sensible Gleichgewicht im Darm nachhaltig durcheinanderbringen.

Ein gesunder Darm ist die Basis dafür, Lebensmittel gut zu vertragen. Statt dich nur darauf zu konzentrieren, einzelne Nahrungsmittel zu meiden, kann die gezielte Stärkung deiner Darmgesundheit die eigentliche Ursache bekämpfen und deine Toleranzschwelle langfristig wieder anheben.

Wie anfällig unser Verdauungssystem sein kann, zeigen auch offizielle Zahlen. Laut Robert Koch-Institut wurden allein in den ersten 20 Wochen eines Jahres 7.862 Salmonellose-Fälle und 3.314 Norovirus-Gastroenteritis-Fälle gemeldet. Diese Zahlen machen deutlich, wie schnell das System gestört werden kann – mit weitreichenden Folgen. Weitere Einblicke in diese epidemiologischen Daten findest du beim RKI.

Ein ganzheitlicher Ansatz, der die Darmgesundheit in den Mittelpunkt rückt, ist deshalb der logische nächste Schritt. Er verbindet die Ergebnisse aus deinem Lebensmittelunverträglichkeitstest mit nachhaltigen Maßnahmen. So bekämpfst du nicht nur Symptome, sondern stärkst deinen Körper von innen heraus.

Häufig gestellte Fragen zu Lebensmittelunverträglichkeitstests

Wenn es um einen Test für Lebensmittelunverträglichkeit geht, tauchen oft die gleichen Fragen und Unsicherheiten auf. Kein Wunder, denn das Thema ist komplex. Um Ihnen Klarheit und Sicherheit für Ihre Entscheidung zu geben, haben wir die häufigsten Fragen hier für Sie verständlich und direkt beantwortet.

Betrachten Sie diesen Bereich als Ihren persönlichen Kompass, der Ihnen hilft, die wichtigsten Zweifel aus dem Weg zu räumen – von der Abgrenzung zur Allergie bis hin zur Frage, was nach einem positiven Testergebnis eigentlich passiert.

Ist ein IgG-Test dasselbe wie ein Allergietest?

Nein, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der oft für Verwirrung sorgt. Ein IgG-Test und ein klassischer Allergietest messen zwei völlig unterschiedliche Reaktionen unseres Immunsystems. Man kann sie also nicht gegeneinander austauschen.

- IgG-Test (Unverträglichkeit): Hier geht es um Immunglobulin-G-Antikörper. Diese stehen im Zusammenhang mit verzögerten Immunreaktionen vom Typ III. Das bedeutet, die Symptome – wie Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen oder Müdigkeit – treten oft erst Stunden oder sogar Tage nach dem Essen auf.

- IgE-Test (Allergie): Der klassische Allergietest beim Arzt misst hingegen die IgE-Antikörper. Sie sind für die typischen Sofortreaktionen (Typ-I-Allergien) verantwortlich, die sich meist innerhalb von Minuten zeigen, zum Beispiel durch Hautausschlag, plötzliche Schwellungen oder akute Atembeschwerden.

Beide Tests beleuchten also ganz verschiedene Aspekte der Immunantwort und haben ihre jeweils eigene Berechtigung.

Übernehmen Krankenkassen die Kosten für einen Test?

In der Regel: nein. Die Kosten für einen IgG-basierten Test für Lebensmittelunverträglichkeit werden von den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland normalerweise nicht übernommen. Der Grund dafür ist, dass die wissenschaftliche Anerkennung dieser Tests zur Diagnose von Unverträglichkeiten noch umstritten ist.

Daher gelten sie meist als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL), deren Kosten Sie privat tragen. Anders sieht es bei ärztlich angeordneten Tests aus, wenn ein konkreter medizinischer Verdacht besteht – zum Beispiel kann ein Atemgastest auf Laktose- oder Fruktoseintoleranz eine Kassenleistung sein.

Muss ich auf positiv getestete Lebensmittel für immer verzichten?

Definitiv nicht. Ein positives Testergebnis ist kein lebenslanges Verbot, sondern vielmehr der Startpunkt für eine kluge Ernährungsstrategie. Das Ziel ist es, Ihrem Körper eine Pause zu gönnen und danach Ihre persönliche Toleranzgrenze herauszufinden.

Das Vorgehen basiert auf dem bewährten Prinzip der Elimination und anschließenden Wiedereinführung. Zuerst lassen Sie die auffälligen Lebensmittel für eine bestimmte Zeit weg, damit sich Ihr Darm und Ihr Immunsystem erholen können.

Diese Karenzzeit dauert oft einige Wochen. Danach beginnen Sie, die Lebensmittel einzeln und ganz bewusst wieder in Ihren Speiseplan aufzunehmen. Dabei beobachten Sie genau, wie Ihr Körper reagiert. Viele stellen überrascht fest, dass sie Lebensmittel, die ihnen früher Probleme bereitet haben, nach dieser Pause in Maßen wieder wunderbar vertragen.

Der Test dient also als eine Art Wegweiser, um die kritischsten Kandidaten zu identifizieren und den Prozess strukturiert anzugehen. Mehr Details zu den verschiedenen Testverfahren und was die Ergebnisse genau bedeuten, finden Sie in unserem umfassenden Unverträglichkeitstest Leitfaden.

Share:

Unverträglichkeiten endlich verstehen und lindern

Lebensmittelunverträglichkeit wie testen: Dein persönlicher Guide zu mehr Wohlbefinden