Unverträglichkeiten endlich verstehen und lindern

Fühlen Sie sich nach dem Essen oft unwohl, aufgebläht oder einfach nicht richtig auf der Höhe? Dahinter könnte eine Nahrungsmittelunverträglichkeit stecken. Das bedeutet schlicht, dass Ihr Körper mit bestimmten Bestandteilen der Nahrung überfordert ist und sie nicht richtig verarbeiten kann. Anders als bei einer Allergie ist hier aber nicht das Immunsystem der Übeltäter, sondern meist fehlt dem Verdauungstrakt ein wichtiges Werkzeug.

Was sind Unverträglichkeiten und wie äußern sie sich?

Stellen Sie sich Ihren Körper wie eine hochentwickelte Fabrik vor. Jedes Lebensmittel ist ein Rohstoff, der verarbeitet werden muss. Für jeden Rohstoff gibt es spezialisierte Maschinen – in unserem Körper sind das Enzyme und Transportproteine.

Bei einer Unverträglichkeit fehlt nun eine dieser Maschinen oder sie arbeitet nicht auf vollen Touren. Ein Paradebeispiel ist die Laktoseintoleranz: Hier mangelt es am Enzym Laktase, der „Maschine“, die den Milchzucker (Laktose) in seine Einzelteile spaltet. Ohne diese Spaltung wandert der Milchzucker unverdaut weiter in den Dickdarm, wo ihn Bakterien vergären. Das Ergebnis? Die typischen und unangenehmen Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Der entscheidende Unterschied zur Allergie

Es ist extrem wichtig, eine Unverträglichkeit klar von einer Allergie abzugrenzen. Bei einer Allergie gerät Ihr Immunsystem in Panik. Es stuft einen eigentlich harmlosen Stoff, wie zum Beispiel Erdnussprotein, fälschlicherweise als gefährlichen Eindringling ein und startet eine massive Abwehrreaktion.

Eine Lebensmittelallergie ist eine fehlgeleitete Reaktion des Immunsystems, während eine Unverträglichkeit meist eine Stoffwechselstörung ist. Bei einer Allergie können schon kleinste Spuren des Auslösers lebensbedrohliche Reaktionen hervorrufen. Bei Unverträglichkeiten werden kleine Mengen hingegen oft noch toleriert.

Diese Unterscheidung ist alles andere als spitzfindig – sie hat direkte Konsequenzen für den Umgang mit den Beschwerden im Alltag.

Unverträglichkeit vs. Allergie auf einen Blick

Um die Unterschiede noch klarer zu machen, hier eine schnelle Gegenüberstellung der wichtigsten Merkmale.

| Merkmal | Lebensmittelunverträglichkeit | Lebensmittelallergie |

|---|---|---|

| Reaktionssystem | Stoffwechsel / Verdauungssystem | Immunsystem |

| Auslöser | Meist erst bei größeren Mengen | Oft reichen schon Spuren |

| Symptombeginn | Oft zeitverzögert (Minuten bis Stunden) | Meist sofort (Sekunden bis Minuten) |

| Typische Symptome | Verdauungsbeschwerden, Kopfschmerzen | Hautausschlag, Schwellungen, Atemnot |

| Gefährlichkeit | Unangenehm, aber selten lebensbedrohlich | Kann lebensbedrohlich sein (Anaphylaxie) |

Diese Tabelle zeigt auf einen Blick, warum es so wichtig ist, genau hinzuschauen und die richtige Diagnose zu stellen.

Wie häufig sind Unverträglichkeiten wirklich?

Viele Menschen laufen mit Beschwerden herum, ohne die genaue Ursache zu kennen. Aktuellen Schätzungen zufolge sind in Deutschland etwa 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung von einer Lebensmittelunverträglichkeit betroffen. Die Laktoseintoleranz ist dabei der unangefochtene Spitzenreiter.

Die folgende Infografik zeigt, wie sich die häufigsten Intoleranzen in der Bevölkerung verteilen.

Man sieht deutlich: Die Laktoseintoleranz ist mit Abstand am weitesten verbreitet, während andere Formen seltener diagnostiziert werden oder tatsächlich weniger vorkommen.

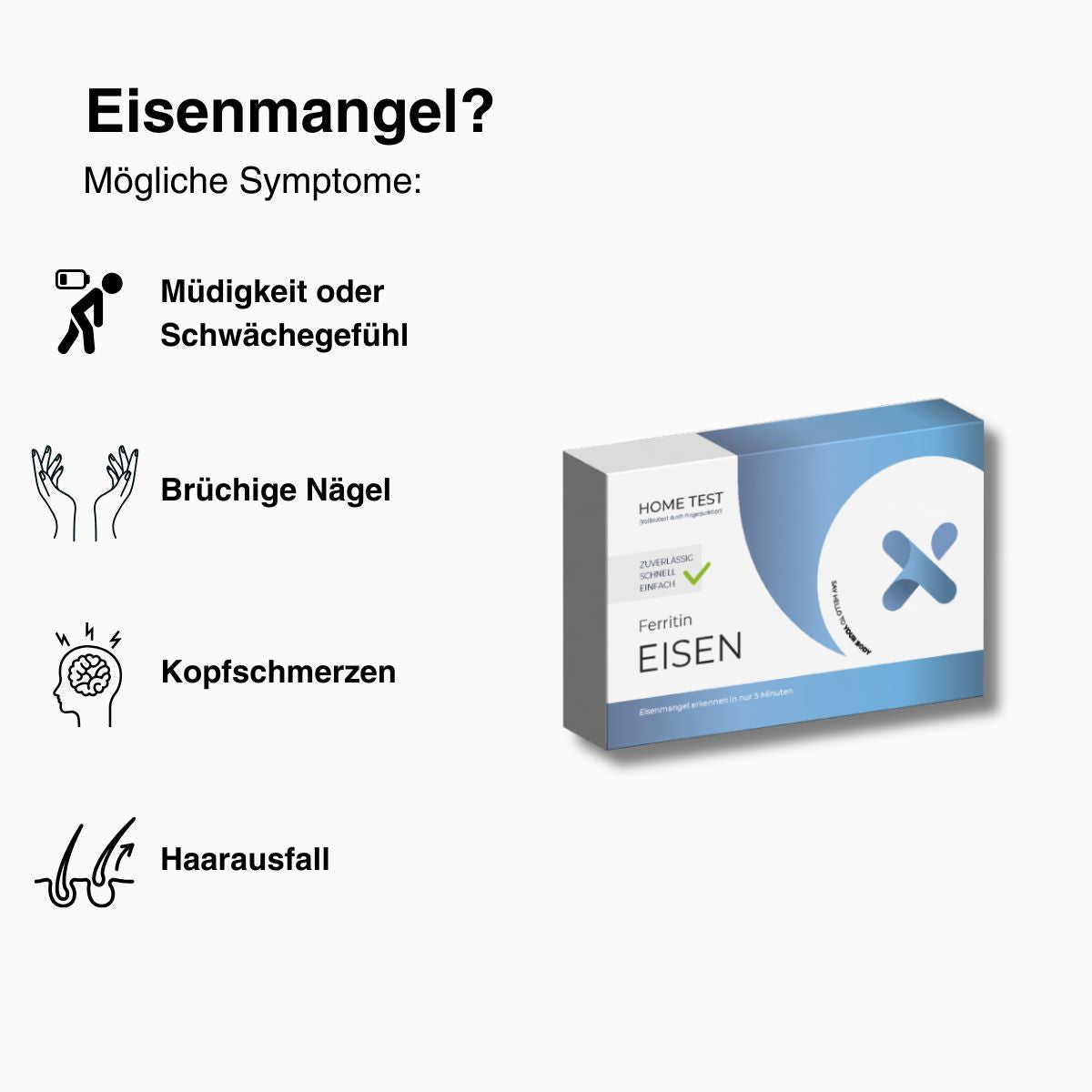

Die Symptome von Unverträglichkeiten sind oft ein buntes Durcheinander und nicht immer eindeutig zuzuordnen, was die Diagnose zur Detektivarbeit machen kann. Typisch sind:

- Verdauungsprobleme: Blähungen, Bauchschmerzen, Krämpfe, Durchfall oder auch Verstopfung.

- Allgemeines Unwohlsein: Anhaltende Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Migräneattacken.

- Hautprobleme: Unerklärliche Hautausschläge, Juckreiz oder eine Verschlechterung von Akne.

Wenn Sie den Verdacht hegen, dass bei Ihnen eine Unverträglichkeit vorliegt, ist eine gezielte Abklärung der erste und wichtigste Schritt. Zum Glück gibt es heute moderne Methoden, die schnell für Klarheit sorgen. In unserem weiterführenden Artikel erfahren Sie, wie Sie Unverträglichkeiten aufdecken und wie ein Gentest verborgene Lebensmittelallergien erkennt.

Die häufigsten Unverträglichkeiten im Detail

Nachdem wir geklärt haben, was Unverträglichkeiten überhaupt sind, wird es jetzt konkret. Wir schauen uns die häufigsten Übeltäter einmal ganz genau an. Viele Betroffene kennen die lästigen Symptome nur zu gut, können sie aber oft keinem klaren Auslöser zuordnen.

Doch genau dieses Verständnis für die einzelnen Mechanismen ist der Schlüssel, um die Beschwerden endlich in den Griff zu bekommen. Es ist ein bisschen wie Detektivarbeit. Jede Unverträglichkeit hat ihre ganz eigene Ursache – und wenn wir diese „üblichen Verdächtigen“ entlarven, kannst du die Signale deines Körpers viel besser deuten.

Laktoseintoleranz: Wenn das Werkzeug fehlt

Die Laktoseintoleranz ist wohl die bekannteste Form der Lebensmittelunverträglichkeit. Hier dreht sich alles um den Milchzucker (Laktose), der natürlich in Milch und vielen Milchprodukten steckt. Um diesen Milchzucker zu verdauen, braucht unser Körper ein ganz spezielles Enzym: die Laktase.

Stell dir die Laktase einfach wie eine kleine Schere vor. Ihre Aufgabe ist es, das große Laktosemolekül in zwei kleinere, leicht verdauliche Zuckerbausteine zu zerlegen. Fehlt diese Schere aber oder ist sie nur in geringer Menge da, rutscht die unzerteilte Laktose einfach weiter in den Dickdarm.

Und dort beginnt das Problem: Darmbakterien stürzen sich auf den Zucker und beginnen, ihn zu vergären. Das führt zu den typischen Symptomen:

- Blähungen durch die entstehenden Gase

- Bauchkrämpfe und unangenehme Schmerzen

- Durchfall, weil Wasser in den Darm gezogen wird

Die gute Nachricht ist, dass viele Betroffene kleine Mengen Laktose durchaus vertragen, vor allem in fermentierten Produkten wie Joghurt oder in lange gereiftem Hartkäse. Wenn du vermutest, dass Milchzucker bei dir für Ärger sorgt, lies unbedingt unseren Artikel, wie du eine Laktoseintoleranz erkennen und selbst testen kannst.

Fruktosemalabsorption: Das überlastete Transportsystem

Bei der Fruktosemalabsorption, die oft fälschlicherweise als Fruktoseintoleranz bezeichnet wird, geht es um die Aufnahme von Fruchtzucker (Fruktose) im Dünndarm. Fruktose steckt längst nicht mehr nur in Obst, sondern auch massenhaft in verarbeiteten Lebensmitteln und Getränken, meist als Fruktose-Glukose-Sirup.

Hier fehlt kein Enzym, sondern das Transportsystem ist einfach überfordert. Man muss sich das so vorstellen: In der Darmwand sitzen spezielle Transportproteine, die die Fruktose aus dem Darm ins Blut schleusen.

Bei einer Fruktosemalabsorption ist die Kapazität dieser Transporter einfach begrenzt. Kommt mehr Fruktose an, als abtransportiert werden kann, bleibt der Rest im Darm zurück – und verursacht ganz ähnliche Symptome wie bei der Laktoseintoleranz.

Das ist wie an der Supermarktkasse zur Stoßzeit, wenn nur zwei von zehn Kassen geöffnet sind. Solange nur wenige Kunden kommen, ist alles in Ordnung. Bei einem großen Ansturm gibt es aber sofort einen Stau.

Histaminintoleranz: Das Fass läuft über

Die Histaminintoleranz ist besonders knifflig, denn Histamin wird sowohl vom Körper selbst gebildet als auch über die Nahrung aufgenommen. Es ist ein enorm wichtiger Botenstoff, der zum Beispiel bei Entzündungen und allergischen Reaktionen eine zentrale Rolle spielt.

Das Problem entsteht, wenn die Balance kippt: also wenn mehr Histamin anfällt, als durch das Enzym Diaminoxidase (DAO) abgebaut werden kann. Stell dir deinen Körper wie ein Fass vor, in das ständig Histamin aus verschiedenen Quellen hineinfließt. Das DAO-Enzym ist der Abfluss, der das Fass vor dem Überlaufen bewahrt.

Wenn nun der Abfluss verstopft ist (DAO-Mangel) oder einfach zu viel Histamin hineinfließt (etwa durch histaminreiche Lebensmittel wie Rotwein, reifen Käse oder Salami), läuft das Fass über. Die Folgen sind extrem vielfältig und reichen von Kopfschmerzen und Hautrötungen über Magen-Darm-Probleme bis hin zu Herzrasen.

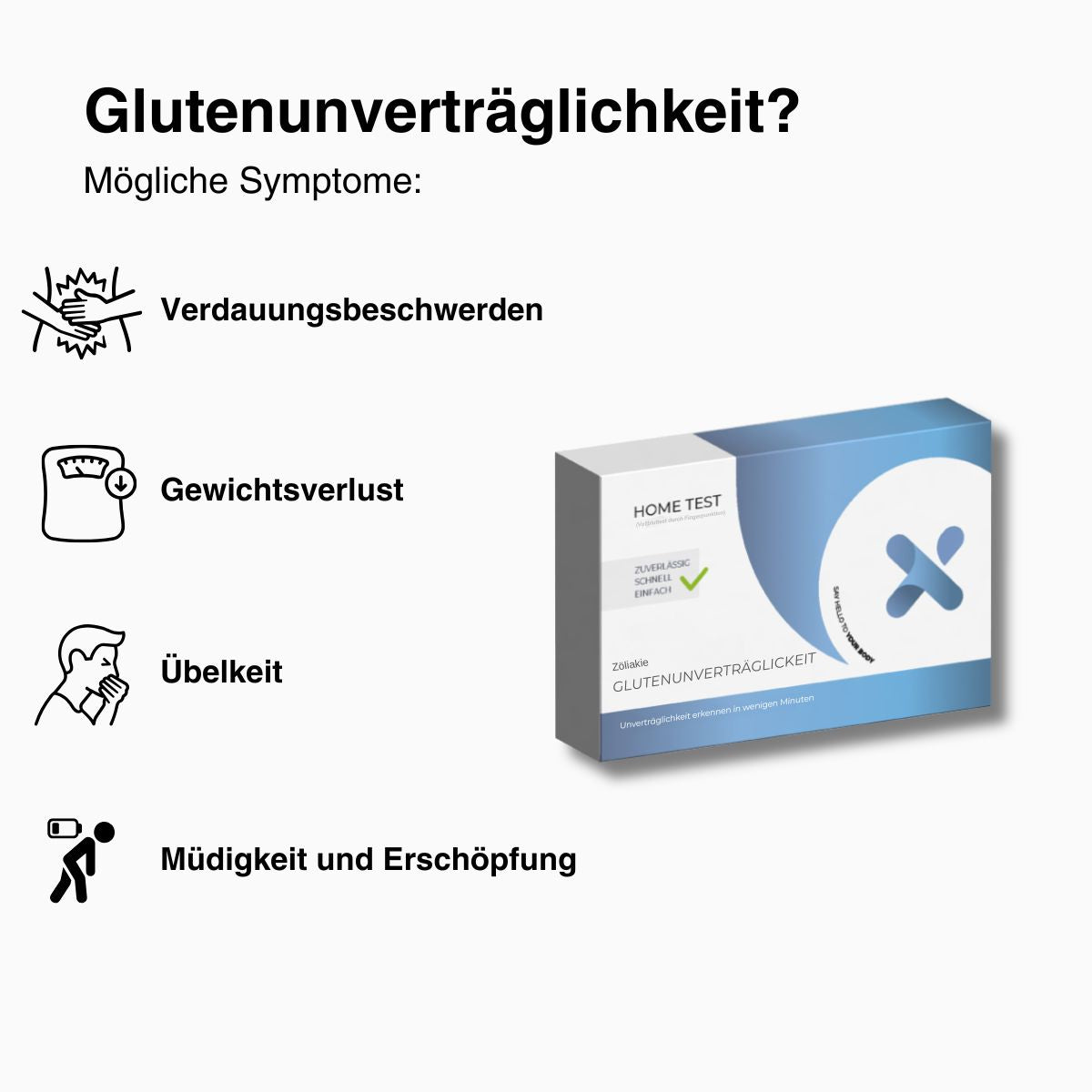

Glutensensitivität: Der unklare Reiz

Die Glutensensitivität (auch Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität genannt) ist eine weitere wichtige Unverträglichkeit. Betroffene reagieren mit Beschwerden auf Gluten – das ist das Klebereiweiß in Getreide wie Weizen, Dinkel und Roggen –, ohne aber an der Autoimmunerkrankung Zöliakie oder einer klassischen Weizenallergie zu leiden.

Der genaue Mechanismus ist wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden. Die Symptome ähneln aber oft denen einer Zöliakie, zum Beispiel Bauchschmerzen, Blähungen, Müdigkeit oder Kopfschmerzen. Der entscheidende Unterschied ist jedoch: Die Glutensensitivität führt nicht zu einer Schädigung der Darmschleimhaut.

Zahlen aus Deutschland zeigen, dass Unverträglichkeiten weit verbreitet sind. Während etwa 3 bis 4 Prozent der Erwachsenen eine echte Lebensmittelallergie haben, kämpfen Schätzungen zufolge 15 bis 20 Prozent mit Unverträglichkeiten wie Laktose-, Fruktose- oder Glutensensitivität. Das macht deutlich, wie wichtig eine saubere Unterscheidung und die richtige Diagnose sind, um die Ernährung gezielt und sinnvoll anpassen zu können.

Die Ursachen und Auslöser verstehen: Warum reagiert mein Körper plötzlich?

Die Frage „Warum ausgerechnet ich?“ schießt den meisten durch den Kopf, wenn eine Unverträglichkeit zur Gewissheit wird. Die ehrliche Antwort ist: Es gibt so gut wie nie die eine, einzige Ursache. Meistens ist es ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, das unseren Körper aus dem Takt bringt.

Stell dir dein Verdauungssystem wie einen fein gepflegten Garten vor. Dieses Ökosystem, auch als Darm-Mikrobiom bekannt, ist ein unglaublich sensibles Gebilde, in dem Abermilliarden nützliche Bakterien leben und arbeiten. Diese kleinen Helfer sind entscheidend für eine reibungslose Verdauung und ein starkes Immunsystem.

Doch genau dieses empfindliche Gleichgewicht kann kippen. Und genau hier finden wir oft die Wurzeln für erworbene Unverträglichkeiten, die sich erst im Laufe des Lebens entwickeln.

Der gestörte Garten im Bauch

Verschiedene Einflüsse können das Darm-Mikrobiom empfindlich stören und so den Boden für Unverträglichkeiten bereiten. Es ist, als würde man plötzlich Unkraut im Garten säen oder den fleißigen Gärtnern die Werkzeuge wegnehmen.

Die häufigsten Störenfriede sind:

- Antibiotika-Therapien: Obwohl sie oft lebensrettend sind, machen Antibiotika leider keinen Unterschied zwischen „guten“ und „schlechten“ Bakterien. Sie wirken wie ein Kahlschlag und können die Vielfalt unserer nützlichen Darmbewohner drastisch reduzieren.

- Chronischer Stress: Anhaltender Stress versetzt den Körper in einen permanenten Alarmzustand. Das kann auf Dauer die Darmbarriere durchlässiger machen und die Zusammensetzung der Darmflora negativ beeinflussen.

- Magen-Darm-Infekte: Eine akute Infektion kann die Darmschleimhaut schädigen und das Mikrobiom kurzzeitig aus der Balance werfen, was wiederum eine sekundäre Unverträglichkeit nach sich ziehen kann.

- Moderne Ernährungsgewohnheiten: Ein hoher Konsum von stark verarbeiteten Lebensmitteln, viel Zucker und bestimmten Zusatzstoffen kann das Wachstum unerwünschter Bakterien fördern und die nützlichen verdrängen.

Wenn die Darmflora einmal aus dem Lot ist, können Enzyme nicht mehr richtig produziert oder Nährstoffe nicht mehr korrekt aufgenommen werden. Das ebnet den Weg für genau die Symptome, die wir als Unverträglichkeit wahrnehmen.

Von Geburt an oder später dazugekommen?

Wichtig zu verstehen ist, dass nicht alle Unverträglichkeiten auf die gleiche Weise entstehen. Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Haupttypen, die sich in ihrer Ursache und ihrem Verlauf fundamental unterscheiden.

Der entscheidende Unterschied liegt darin, ob ein genetischer Bauplan von Anfang an fehlt oder ob äußere Einflüsse eine ursprünglich funktionierende Verdauung stören. Dieses Verständnis ist der erste Schritt zu einer gezielten Lösungsstrategie.

Eine angeborene (primäre) Unverträglichkeit ist genetisch bedingt. Das klassische Beispiel ist die primäre Laktoseintoleranz, bei der die Fähigkeit zur Produktion des Enzyms Laktase nach dem Säuglingsalter von Natur aus nachlässt. Diese Form ist nicht heilbar, lässt sich aber durch eine angepasste Ernährung sehr gut in den Griff bekommen.

Demgegenüber steht die erworbene (sekundäre) Unverträglichkeit. Sie tritt als Folge anderer Ereignisse auf, wie den eben genannten Störungen der Darmflora. Die gute Nachricht hierbei ist: Da die Ursache oft im Lebensstil oder in vorübergehenden Belastungen liegt, kann sich eine solche Unverträglichkeit bei der richtigen Behandlung und Regeneration des Darms auch wieder vollständig zurückbilden.

Diese Unterscheidung zeigt, dass du nicht machtlos bist. Gerade bei erworbenen Unverträglichkeiten spielt dein Lebensstil eine Schlüsselrolle. Du kannst durch bewusste Veränderungen bei Ernährung und Stressmanagement aktiv dazu beitragen, den „Garten in deinem Bauch“ wieder ins Gleichgewicht zu bringen und deine Beschwerden zu lindern.

Wie du Unverträglichkeiten sicher auf die Spur kommst

Du hast den Verdacht, dass dein Körper auf bestimmte Lebensmittel rebelliert, aber wie geht es jetzt weiter? Der Wunsch nach einer schnellen Antwort ist total verständlich. Trotzdem ist der wichtigste Rat, den ich dir geben kann: Lass die Finger von unüberlegten Selbstdiagnosen und fall nicht auf irgendwelche dubiosen Online-Tests herein.

Diese Abkürzungen führen meist nur in eine Sackgasse aus Verwirrung, unnötigen Diäten und im schlimmsten Fall sogar zu Nährstoffmängeln. Eine solide Diagnose ist das A und O für eine erfolgreiche Behandlung – und dieser Weg braucht System und am besten fachkundige Begleitung.

Der erste Schritt: Deine eigene Detektivarbeit

Noch bevor du zum Arzt oder Ernährungsberater gehst, kannst du unheimlich wichtige Vorarbeit leisten. Dein wertvollstes Werkzeug dafür ist ein Ernährungs- und Symptomtagebuch. Stell es dir wie eine Beweisaufnahme vor, die dir hilft, Muster zu erkennen, die im Alltagsstress sonst komplett untergehen.

Notiere über mindestens ein bis zwei Wochen ganz genau:

- Was du isst und trinkst (und zwar alles, inklusive Uhrzeiten).

- Wann welche Beschwerden auftauchen (z. B. Blähungen, Kopfschmerzen, Hautausschlag).

- Wie stark die Symptome sind (eine einfache Skala von 1 bis 10 reicht schon).

- Andere Faktoren, die eine Rolle spielen könnten, wie Stress, Medikamente oder besondere Aktivitäten.

Dieses Protokoll ist für deinen Arzt oder Berater Gold wert. Es liefert eine klare Datengrundlage, um die möglichen Übeltäter gezielt einzukreisen.

Der Weg zur professionellen Diagnose

Mit deinem Tagebuch unterm Arm ist der nächste logische Schritt der Gang zu einem Experten. Dein Hausarzt ist eine super erste Anlaufstelle. Je nach Verdacht wird er dich an einen Spezialisten wie einen Gastroenterologen (Magen-Darm-Arzt) oder Allergologen überweisen.

Eine professionelle medizinische Abklärung ist absolut entscheidend, denn die Symptome von Unverträglichkeiten sind oft unspezifisch und können alles Mögliche bedeuten. Es ist extrem wichtig, ernste Erkrankungen wie Zöliakie, Morbus Crohn oder eine echte Lebensmittelallergie sicher auszuschließen, bevor man eine Unverträglichkeit als Ursache festlegt.

Eine fachkundige Diagnose schützt dich davor, die falschen Lebensmittel zu meiden und wichtige Nährstoffe zu verlieren. Sie ist der einzige sichere Weg, um die Kontrolle über deine Gesundheit zurückzugewinnen und eine klare Strategie für dein Wohlbefinden zu entwickeln.

Unzählige Beschwerden und eine riesige Liste möglicher Auslöser machen eine sorgfältige Untersuchung notwendig. Tatsächlich glaubt rund ein Drittel der Deutschen, bestimmte Lebensmittel nicht zu vertragen. Experten sehen eine Zunahme diagnostizierter Fälle, was aber auch daran liegt, dass das Bewusstsein für das Thema wächst und die Diagnostik besser wird.

Bewährte medizinische Testverfahren

Je nachdem, was bei dir im Verdacht steht, hat dein Arzt verschiedene, wissenschaftlich fundierte Testverfahren zur Hand. Diese liefern – im Gegensatz zu unseriösen Tests aus dem Internet – verlässliche Ergebnisse.

Typische diagnostische Tests sind:

- H2-Atemtest: Das ist der Goldstandard, um eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz nachzuweisen. Du trinkst eine Testlösung und danach wird in regelmäßigen Abständen der Wasserstoffgehalt (H2) in deiner Atemluft gemessen. Steigt der H2-Wert an, ist das ein klares Zeichen dafür, dass die Zucker im Dickdarm von Bakterien zersetzt wurden.

- Bluttests: Sie sind entscheidend, um bestimmte Antikörper zu finden. Bei Verdacht auf Zöliakie wird nach spezifischen Antikörpern gesucht. Auch für den Nachweis einer echten Lebensmittelallergie (IgE-Antikörper) sind Bluttests das Mittel der Wahl.

- Eliminationsdiät mit Provokation: Das ist oft der entscheidende Schritt nach den ersten Tests. Unter professioneller Anleitung lässt du verdächtige Lebensmittel für eine Weile komplett weg. Bessern sich deine Symptome, werden die Lebensmittel danach einzeln und ganz gezielt wieder eingeführt („provoziert“). So lässt sich die Reaktion deines Körpers eindeutig einem Auslöser zuordnen.

- Stuhlanalyse: Sie kann Hinweise auf die Zusammensetzung deiner Darmflora oder auf Entzündungsmarker geben. Das sind oft wichtige Puzzleteile bei der Ursachenforschung.

Wenn du tiefer in die verschiedenen Möglichkeiten eintauchen und erfahren möchtest, wie du endlich Klarheit bekommen kannst, haben wir einen umfassenden Ratgeber für dich. Dort findest du wertvolle Informationen, wie du gezielt Unverträglichkeiten testen lassen kannst.

Wie du deinen Alltag mit einer Unverträglichkeit meisterst

Eine Diagnose zu bekommen, fühlt sich oft wie ein Schock an. Doch sie ist nicht das Ende deiner kulinarischen Reise, sondern der Anfang eines neuen, beschwerdefreien Lebens. Es ist der Moment, in dem du die Kontrolle zurückgewinnst. Der Schlüssel liegt nicht im Verzicht, sondern in einer klugen, bewussten Ernährungsumstellung.

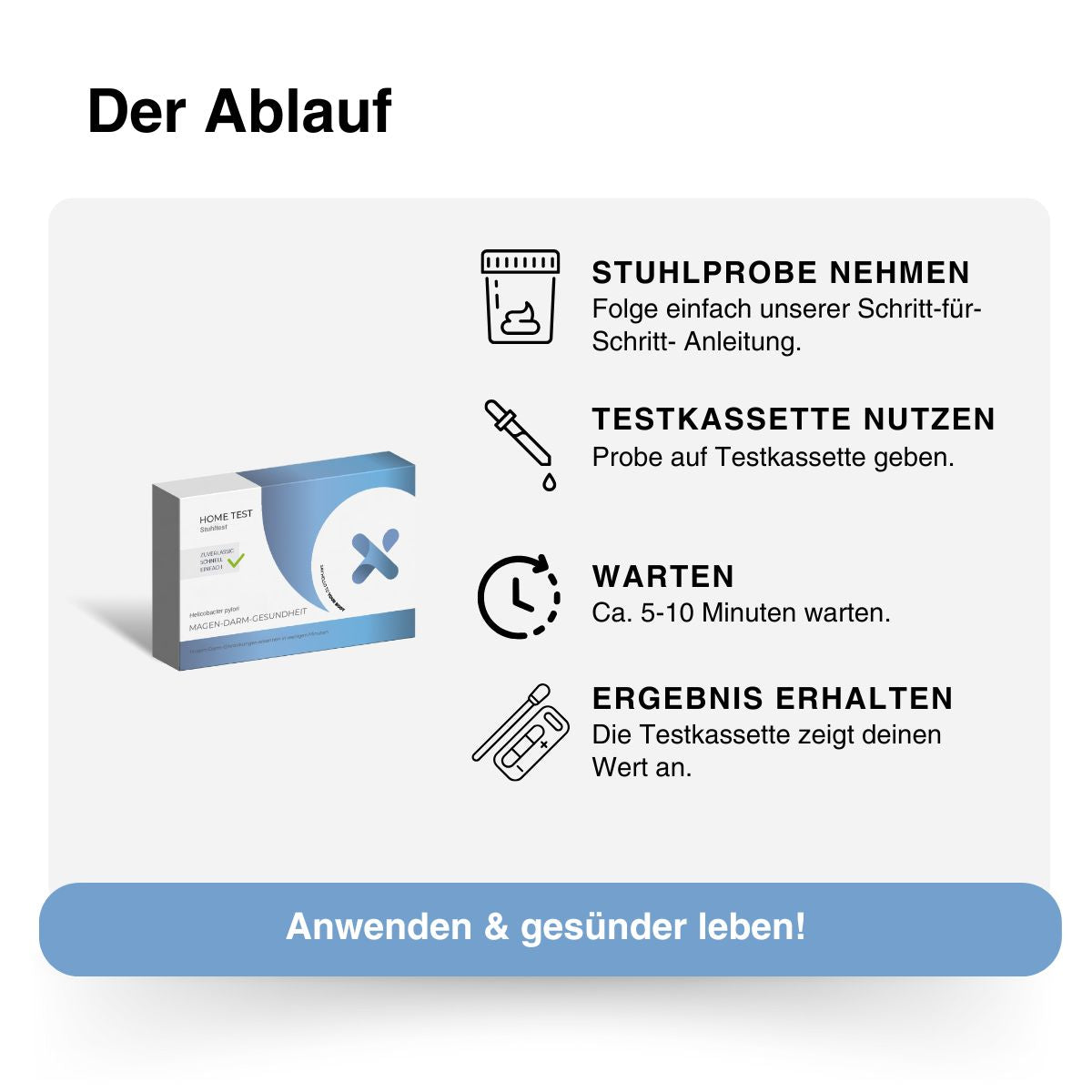

Die beste Methode dafür ist das bewährte Drei-Phasen-Modell. Es führt dich Schritt für Schritt von der vollständigen Entlastung deines Körpers zu einer Ernährung, die perfekt auf dich und deine Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Phase 1: Die strikte Karenzphase

Der erste Schritt ist eine konsequente Auslassphase, auch Karenzphase genannt. Hier verzichtest du für einen begrenzten Zeitraum – meist zwei bis vier Wochen – komplett auf alle Lebensmittel, die den Übeltäter enthalten. Diese Phase ist extrem wichtig, damit dein Verdauungssystem endlich zur Ruhe kommen und sich erholen kann.

Stell dir deinen Darm wie eine überreizte Haut vor. Bevor du neue Cremes ausprobierst, muss die Reizung erst einmal abklingen. Genauso funktioniert es mit deiner Verdauung. Das Ziel: eine deutliche Besserung oder sogar komplette Beschwerdefreiheit.

In dieser Zeit wirst du zum Detektiv im Supermarkt. Zutatenlisten zu lesen, wird deine neue Superkraft. Achte dabei besonders auf versteckte Auslöser, denn unverträgliche Stoffe tarnen sich oft unter harmlosen Bezeichnungen in Fertiggerichten, Saucen oder Wurstwaren.

Phase 2: Die behutsame Testphase

Sobald du merkst, dass es dir deutlich besser geht, beginnt der spannendste Teil: die Testphase. Jetzt geht es darum, deine ganz persönliche Toleranzschwelle zu finden. Denn die wenigsten Menschen müssen bei einer Unverträglichkeit für immer zu 100 % verzichten.

Am besten lässt du dich dabei von einem Arzt oder Ernährungsberater begleiten, während du die gemiedenen Lebensmittel langsam und kontrolliert wieder einführst.

So gehst du dabei vor:

- Klein anfangen: Starte mit einer winzigen Menge des Lebensmittels an einem Tag, an dem du sonst nichts Problematisches isst.

- Symptome beobachten: Führe dein Ernährungstagebuch ganz genau weiter. Treten Beschwerden auf? Wenn ja, wann und wie stark?

- Menge langsam steigern: Wenn du die kleine Menge gut vertragen hast, warte ein paar Tage und steigere dann schrittweise die Dosis.

Dieser Prozess hilft dir, exakt herauszufinden, welche Menge eines Lebensmittels dein Körper ohne Murren akzeptiert. Diese Erkenntnis ist Gold wert für deine zukünftige Lebensqualität.

Eine Unverträglichkeit ist selten ein Alles-oder-Nichts-Szenario. Die Testphase ist deine Chance, Grauzonen zu entdecken und zu lernen, wie viel Spielraum dir dein Körper gibt, ohne dass Beschwerden wie ständiger Magendruck und Völlegefühl auftreten.

Manchmal stecken hinter den Symptomen aber auch ganz andere Ursachen. Leidest du unter anhaltendem Magendruck, lohnt es sich, auch andere Auslöser in Betracht zu ziehen. Erfahre in unserem weiterführenden Artikel, ob vielleicht Helicobacter für deinen ständigen Magendruck und Völlegefühl verantwortlich ist.

Phase 3: Die personalisierte Dauerernährung

Die dritte und letzte Phase ist das Ziel deiner Reise: eine langfristige, auf dich zugeschnittene Ernährung. Mit dem Wissen aus der Testphase weißt du jetzt genau, welche Lebensmittel du in welchen Mengen verträgst und wovon du besser die Finger lässt.

Diese Phase bedeutet nicht, dass du nie wieder genießen darfst. Im Gegenteil! Es geht darum, bewusst zu genießen und clevere Alternativen zu finden.

Hier sind ein paar praktische Tipps für den Alltag:

- Entdecke Alternativen: Für fast jedes „verbotene“ Lebensmittel gibt es heute fantastische Ersatzprodukte. Laktosefreie Milch, glutenfreies Brot oder histaminarme Käsesorten – die Auswahl ist riesig.

- Koche frisch: Wenn du selbst kochst, hast du die volle Kontrolle. So umgehst du versteckte Auslöser in Fertigprodukten spielend leicht.

- Plane Restaurantbesuche: Schau dir die Speisekarte vorher online an. Trau dich, das Personal nach Zutaten zu fragen oder um eine kleine Anpassung zu bitten. Die meisten sind da sehr hilfsbereit.

Mit der Zeit entwickelst du ein echtes Gespür für die Signale deines Körpers. Du lernst, deine Ernährung so zu gestalten, dass du dich energiegeladen und wohlfühlst – ohne das Gefühl, auf etwas verzichten zu müssen. So wird das Leben mit Unverträglichkeiten von einer Belastung zu einer bewussten und achtsamen Lebensweise.

Unverträglichkeiten: Eure häufigsten Fragen

Zum Abschluss widmen wir uns den Fragen, die uns in der Praxis immer wieder begegnen. Viele Unsicherheiten und Missverständnisse können den Alltag unnötig kompliziert machen. Hier gibt's klare Antworten auf den Punkt gebracht, damit du schnell und sicher weiterkommst.

Kann eine Unverträglichkeit einfach so auftauchen und wieder verschwinden?

Ja, absolut. Beides ist möglich und kommt sogar ziemlich häufig vor. Eine Unverträglichkeit ist oft kein starres, lebenslanges Urteil, sondern kann sich im Laufe des Lebens verändern.

Viele Unverträglichkeiten entstehen erst im Erwachsenenalter, oft als Folge eines bestimmten Auslösers. Man spricht dann von einer sekundären Unverträglichkeit. Vielleicht hast du das selbst schon erlebt: Nach einem heftigen Magen-Darm-Infekt, einer Antibiotikakur oder einer langen Stressphase ist die Verdauung plötzlich nicht mehr die alte. Solche Ereignisse können die Darmschleimhaut oder die nützlichen Darmbakterien so in Mitleidenschaft ziehen, dass die Verdauungsleistung vorübergehend gestört ist.

Die gute Nachricht? Wenn die Ursache behoben wird und der Darm Zeit hat, sich zu erholen, kann eine solche erworbene Unverträglichkeit auch wieder komplett verschwinden. Anders sieht es bei angeborenen, also genetisch bedingten Unverträglichkeiten aus, wie der primären Laktoseintoleranz. Diese bleiben meist ein Leben lang bestehen. Aber selbst hier kann sich die persönliche Toleranzschwelle über die Jahre verändern.

Was ist der Unterschied zwischen Weizensensitivität und Zöliakie?

Diese Unterscheidung ist unglaublich wichtig, denn die Konsequenzen für die Ernährung könnten unterschiedlicher nicht sein. Hier muss man wirklich genau hinschauen.

Die Zöliakie ist eine ernstzunehmende Autoimmunerkrankung. Isst jemand mit Zöliakie Gluten – das Klebereiweiß in Weizen, Dinkel, Roggen & Co. – greift das eigene Immunsystem den Dünndarm an. Das führt zu einer chronischen Entzündung und zerstört auf Dauer die Darmschleimhaut. Die Diagnose läuft über Bluttests und eine Dünndarmbiopsie. Hier gibt es keine Kompromisse: Eine 100 % glutenfreie Ernährung ist lebenslang notwendig, um schwere Folgeschäden zu vermeiden.

Die Weizensensitivität (auch Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität, NCWS) ist dagegen keine Autoimmunerkrankung. Betroffene haben zwar ganz ähnliche Symptome wie bei einer Zöliakie – Bauchschmerzen, Blähungen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit nach dem Verzehr von Weizen. Der entscheidende Unterschied ist aber: Es findet keine Schädigung des Darms statt.

Bei der Weizensensitivität reagiert der Körper zwar empfindlich auf Weizen, aber ohne dass das Immunsystem die Darmzotten angreift. Forscher sind sich noch nicht ganz einig, was genau die Reaktion auslöst. Neben Gluten könnten auch andere Weizenproteine (wie ATIs) oder bestimmte Kohlenhydrate (FODMAPs) die Übeltäter sein.

Die Diagnose ist hier ein Ausschlussverfahren: Erst wenn eine Zöliakie und eine klassische Weizenallergie sicher ausgeschlossen sind, spricht man von einer Weizensensitivität.

Muss ich bei Laktoseintoleranz komplett auf Milchprodukte verzichten?

Nein, das ist einer der hartnäckigsten Mythen und führt oft zu unnötigen Einschränkungen. Die meisten Menschen mit Laktoseintoleranz müssen nicht für immer auf alle Milchprodukte verzichten.

Die individuelle Toleranzschwelle für Laktose ist von Mensch zu Mensch sehr verschieden. Viele Betroffene kommen mit kleinen Mengen Milchzucker gut klar, besonders wenn sie über den Tag verteilt oder zusammen mit einer Mahlzeit gegessen werden. Genau diese persönliche Grenze herauszufinden, ist das Ziel einer guten Ernährungsumstellung.

Außerdem gibt es jede Menge Milchprodukte, die von Natur aus kaum noch Laktose enthalten und oft super vertragen werden:

- Lang gereifter Hartkäse: In Parmesan, altem Gouda oder Emmentaler haben Milchsäurebakterien die Laktose während der langen Reifung schon fast vollständig abgebaut. Sie sind praktisch laktosefrei.

- Fermentierte Produkte: Joghurt, Kefir oder Buttermilch enthalten ebenfalls Bakterien, die die Laktose bereits für uns "vorverdaut" haben. Viele vertragen diese Produkte in kleinen Mengen erstaunlich gut.

- Laktosefreie Produkte: Der Markt bietet heute eine riesige Auswahl an Milch, Quark & Co., bei denen der Milchzucker schon im Herstellungsprozess entfernt wurde.

Der beste Weg ist eine klare Strategie: Erst eine kurze Verzichtphase, dann eine gezielte Testphase. So findest du heraus, wo deine persönliche Wohlfühlgrenze liegt und wie viel Genuss ohne Beschwerden möglich ist.

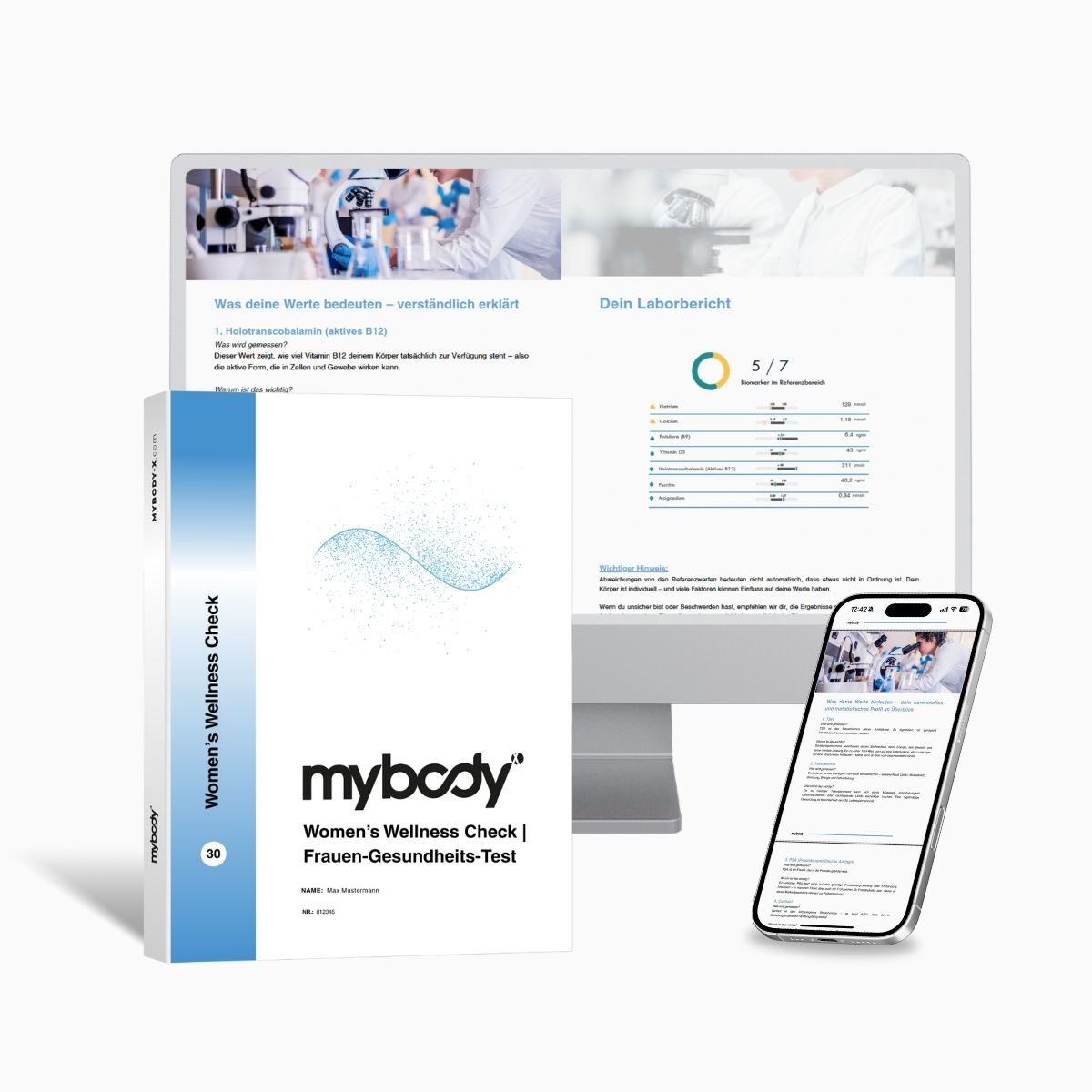

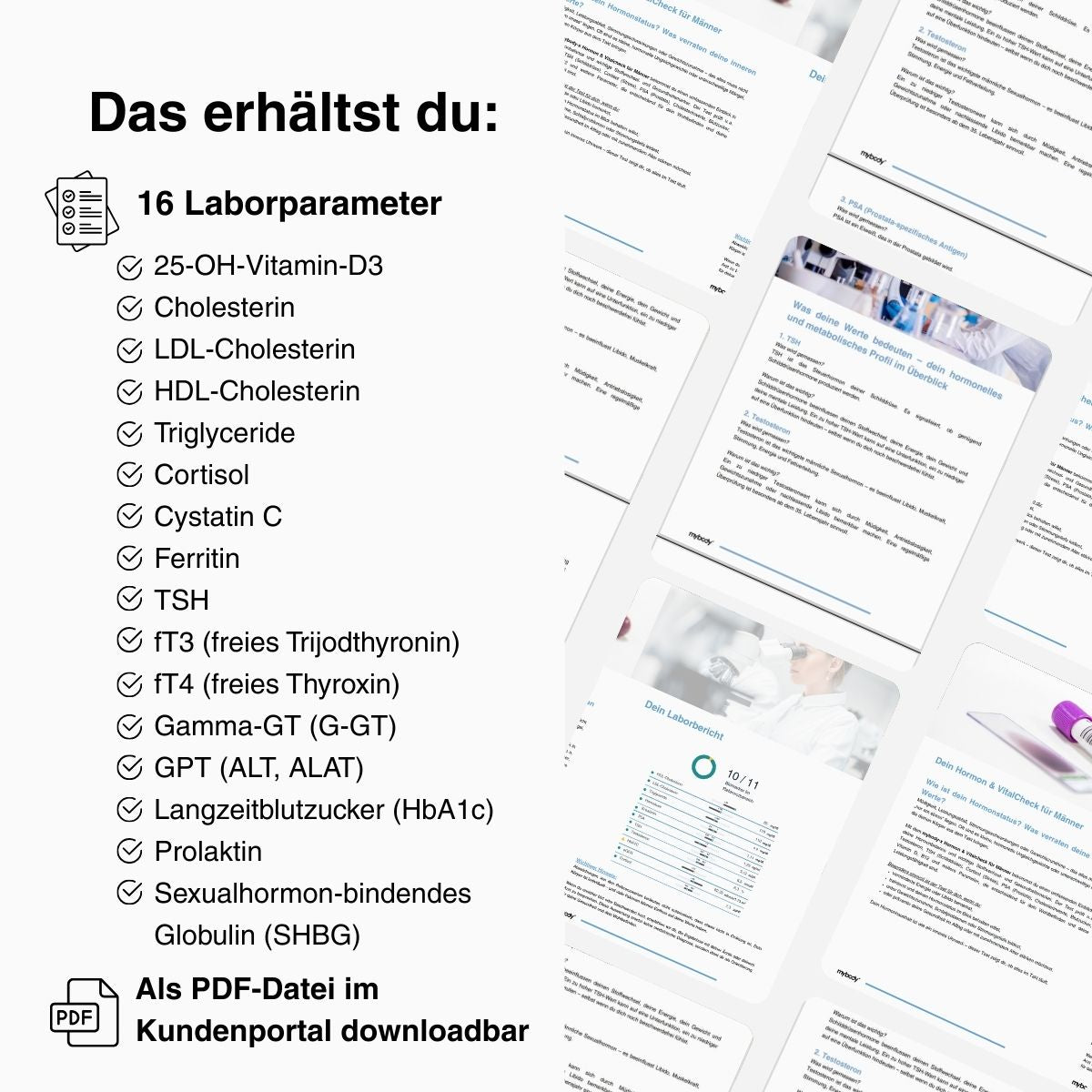

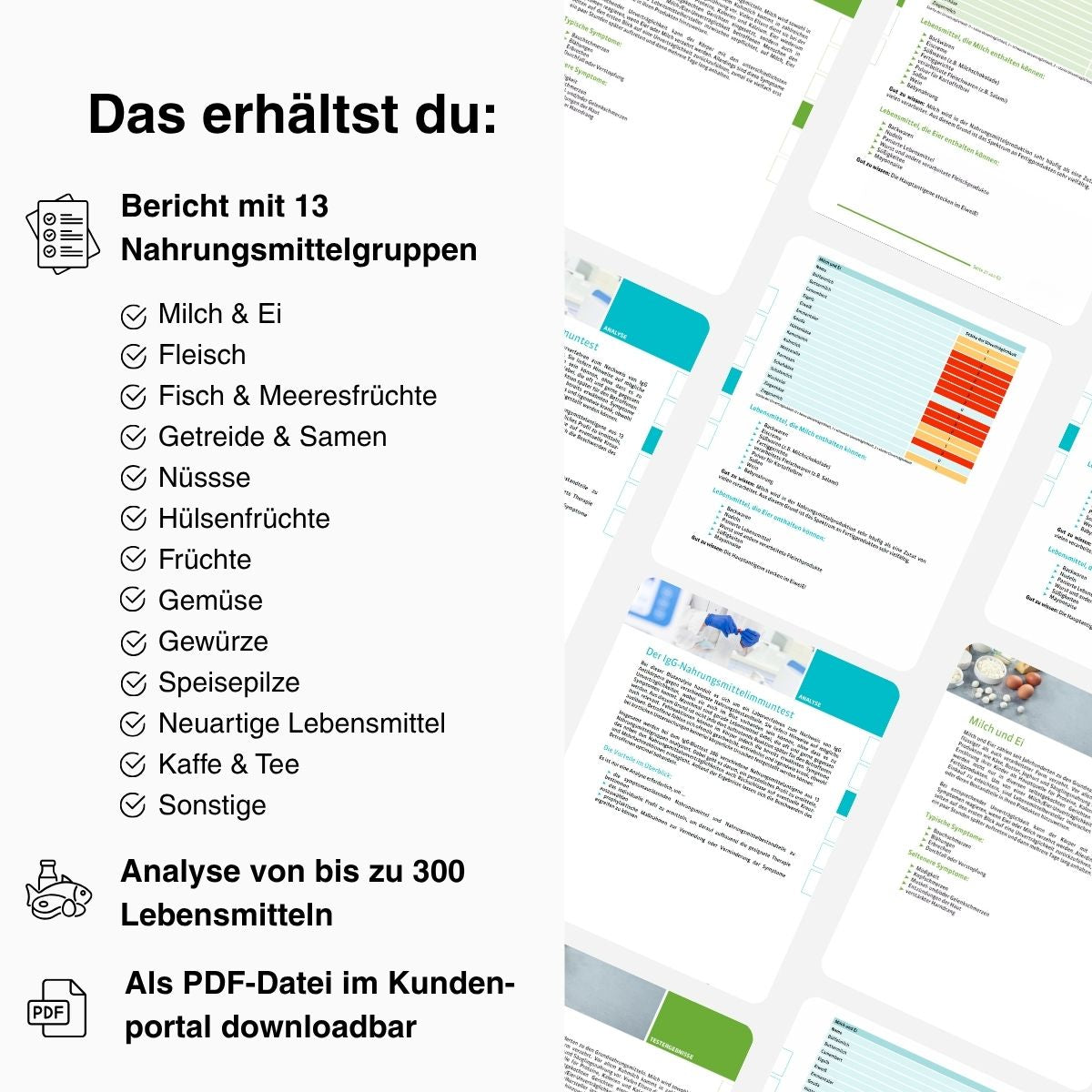

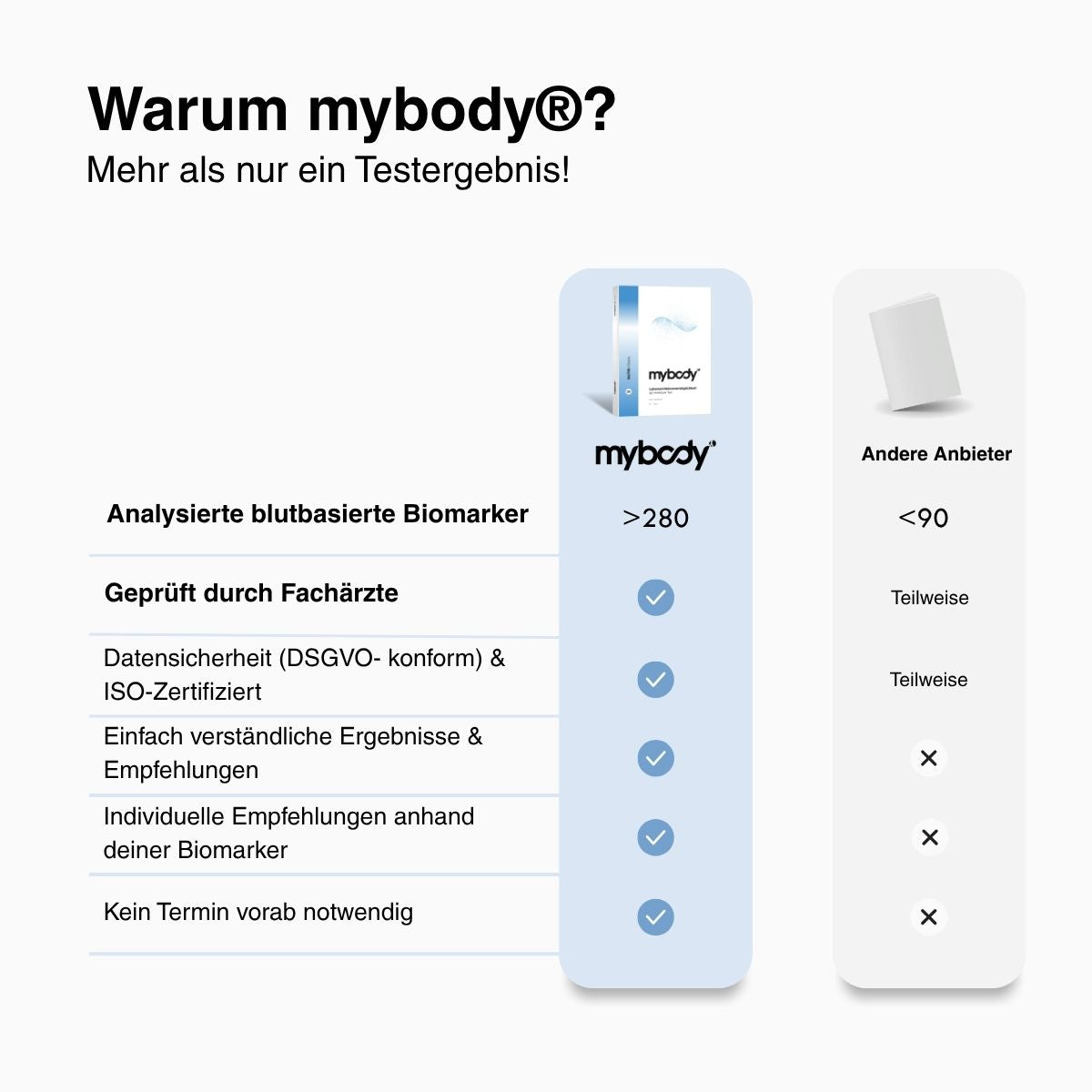

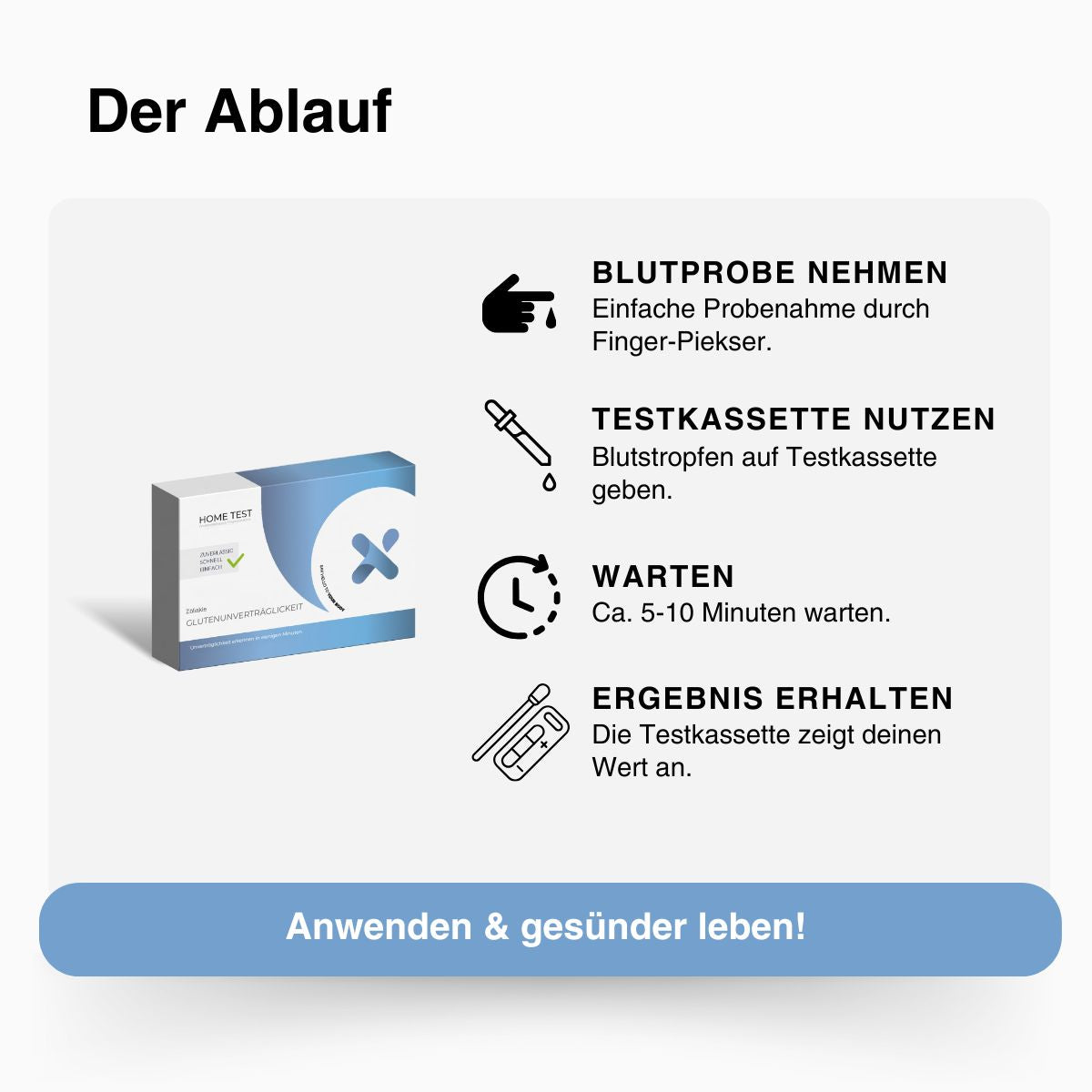

Hast du den Verdacht, dass eine Unverträglichkeit hinter deinen Beschwerden steckt? Anstatt weiter zu rätseln, verschaffe dir Klarheit mit einer wissenschaftlich fundierten Analyse. MYBODY Lab GmbH bietet dir zuverlässige, zu Hause durchführbare Tests, um die Ursachen deiner Verdauungsprobleme zu identifizieren. Erfahre mit unseren ISO-zertifizierten Laboruntersuchungen, was deinem Körper wirklich fehlt, und erhalte individuelle Empfehlungen für eine beschwerdefreie Zukunft. Entdecke jetzt die passenden Unverträglichkeitstests auf mybody-x.com und starte deinen Weg zu mehr Wohlbefinden.

Share:

Unverträglichkeiten testen fundiert erklärt

Test für Lebensmittelunverträglichkeit: Der Guide zum Erfolg