Unverträglichkeiten testen fundiert erklärt

Der Weg zu Klarheit bei Unverträglichkeiten beginnt meist nicht im Labor, sondern ganz einfach bei dir zu Hause – mit Stift und Papier. Bevor du über einen medizinischen Test nachdenkst, ist der erste und wichtigste Schritt die genaue Selbstbeobachtung. Ein detailliertes Symptom- und Ernährungstagebuch ist dein stärkstes Werkzeug, um Muster zwischen dem, was du isst, und wie du dich fühlst, aufzudecken.

Symptome deuten und den richtigen Weg einschlagen

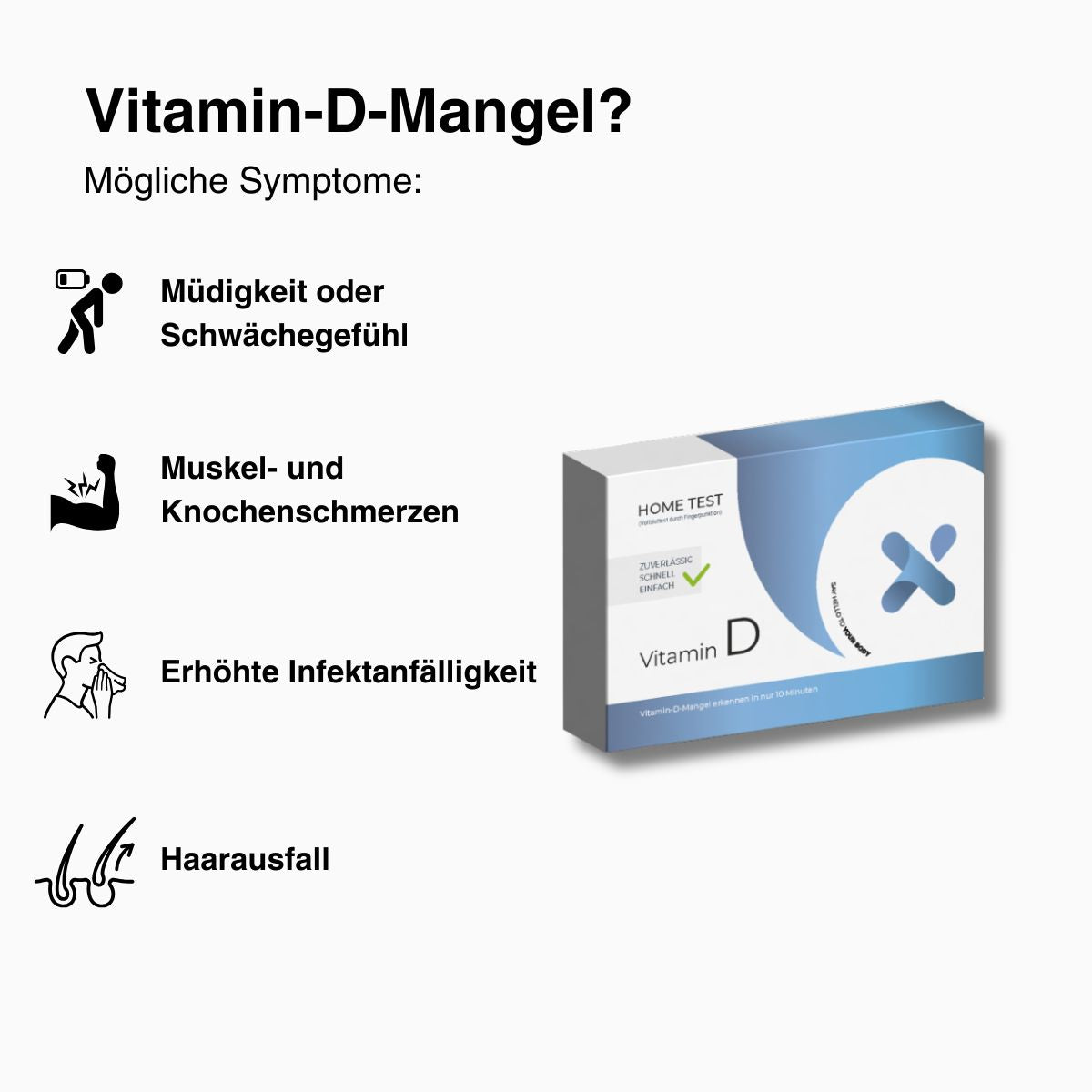

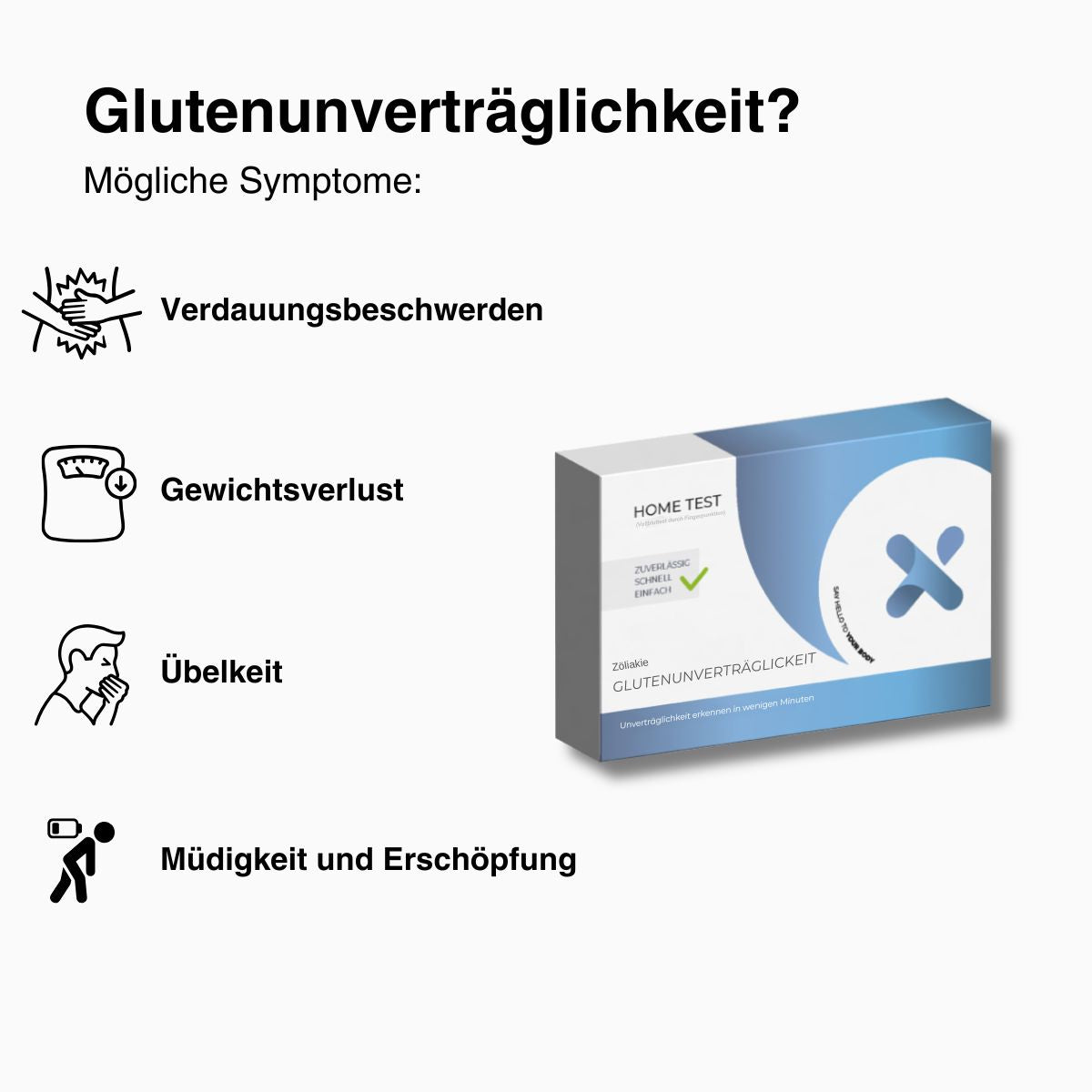

Fühlst du dich nach bestimmten Mahlzeiten oft unerklärlich müde, aufgebläht oder bekommst du sogar Kopfschmerzen? Das sind Signale deines Körpers, die du ernst nehmen solltest. Sie könnten auf eine verborgene Nahrungsmittelunverträglichkeit hindeuten.

Doch anstatt voreilig Geld für teure Tests auszugeben, deren Aussagekraft oft fragwürdig ist, fangen wir am besten systematisch an. Der erste Schritt ist immer eine sorgfältige Dokumentation. Ein Symptomtagebuch hilft nicht nur dir, sondern später auch deinem Arzt oder Ernährungsberater, die Zusammenhänge zu erkennen, die im Alltag schnell untergehen.

Ein präzises Symptomtagebuch führen – so geht's richtig

Ein gutes Tagebuch ist mehr als nur eine Einkaufsliste deiner Mahlzeiten. Um wirklich brauchbare Muster zu finden, solltest du für mindestens zwei bis vier Wochen ganz genau hinschauen und folgende Punkte festhalten:

- Genaue Uhrzeit: Wann hast du was gegessen oder getrunken?

- Alle Zutaten: Schreib nicht nur „Salat“ auf, sondern alles, was drin war – vom Dressing über das Gemüse bis hin zu den Kernen.

- Art und Stärke der Symptome: Beschreibe deine Beschwerden so konkret wie möglich. Statt nur „Bauchschmerzen“ notiere lieber „krampfartige Schmerzen im Unterbauch, Stärke 6 von 10“.

- Zeitlicher Verlauf: Wann genau nach dem Essen traten die Symptome auf? Sofort, nach einer Stunde oder vielleicht erst am nächsten Tag?

Diese Detektivarbeit hilft, Verdächtige einzugrenzen. Vielleicht stellst du fest, dass deine Kopfschmerzen immer drei Stunden nach dem Genuss von Käse und Rotwein auftreten – ein klassischer Hinweis auf eine mögliche Histaminintoleranz.

Allergie oder Intoleranz? Ein entscheidender Unterschied

Bevor du irgendwelche Tests in Erwägung ziehst, ist es super wichtig, den Unterschied zwischen einer Allergie und einer Intoleranz zu verstehen. Davon hängt nämlich ab, welche Testverfahren überhaupt sinnvoll sind.

Eine echte Nahrungsmittelallergie ist eine sofortige, vom Immunsystem (über IgE-Antikörper) gesteuerte Reaktion. Eine Intoleranz hingegen ist meist eine Stoffwechselstörung. Hier fehlt dem Körper oft ein Enzym, um einen Nahrungsbestandteil richtig zu verdauen.

Stell dir eine Allergie wie einen Feueralarm vor: Er geht sofort los, selbst bei winzigen Mengen des Auslösers. Eine Intoleranz ist eher wie ein Fass, das langsam vollläuft. Erst wenn es überläuft – also ab einer bestimmten Menge –, treten Beschwerden auf. Das erklärt, warum du ein kleines Stück Käse vielleicht gut verträgst, aber nach einer ganzen Käseplatte Probleme bekommst.

Tatsächlich sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten in Deutschland weiter verbreitet, als viele denken. Studien gehen davon aus, dass zwischen 4 % und 11 % der deutschen Bevölkerung von klassischen Nahrungsmittelallergien betroffen sind. Die Dunkelziffer bei nicht-allergischen Intoleranzen liegt vermutlich deutlich höher. Das unterstreicht, wie wichtig eine saubere Diagnostik ist. Mehr zu den Hintergründen erfährst du auch in den Fachinformationen des IMD Berlin zu Nahrungsmittelunverträglichkeiten.

Mit einem gut geführten Tagebuch und diesem Grundwissen bist du bestens vorbereitet für den nächsten Schritt: das Gespräch mit einem Arzt. Auf Basis deiner Beobachtungen kann er dann die richtigen diagnostischen Maßnahmen einleiten.

Die Eliminationsdiät: Ein Praxistest für deinen Körper

Wenn du das Gefühl hast, dass dir bestimmte Lebensmittel einfach nicht guttun, dann ist die Eliminationsdiät oft der ehrlichste Weg, um endlich Klarheit zu bekommen. Man nennt sie nicht umsonst den Goldstandard unter den Unverträglichkeitstests. Warum? Weil es kein indirekter Labortest ist, sondern ein direktes Experiment mit deinem eigenen Körper. Du findest ganz systematisch heraus, worauf genau du reagierst.

Das Prinzip klingt erstmal simpel: Du lässt verdächtige Lebensmittel für eine Weile weg und schaust, ob es dir besser geht. Danach führst du sie gezielt wieder ein, um eine mögliche Reaktion zu provozieren und so den Übeltäter zu entlarven. Klar, das erfordert Geduld und ein bisschen Disziplin, aber das Ergebnis ist oft unbezahlbar und viel aussagekräftiger als mancher Test.

Phase 1: Die Eliminationsphase – Konsequent sein lohnt sich

Der erste und wichtigste Schritt ist die Eliminationsphase. Hier streichst du für zwei bis vier Wochen alle potenziellen Auslöser konsequent von deinem Speiseplan. Die üblichen Verdächtigen kennst du wahrscheinlich schon:

- Laktose: Steckt natürlich in Milch, Käse und Joghurt, aber auch in vielen Fertigprodukten.

- Gluten: Das Klebereiweiß aus Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste.

- Fruktose: Findet sich nicht nur in Obst und Honig, sondern auch massenhaft in Säften und Süßigkeiten.

- Histamin: Vor allem in gereiften Lebensmitteln wie altem Käse, Rotwein, Salami oder Sauerkraut.

In dieser Zeit wirst du zum Etiketten-Profi, denn viele verarbeitete Lebensmittel enthalten versteckte Quellen dieser Stoffe. Konzentriere dich auf natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Gemüse, Kartoffeln, Reis, Quinoa, Fisch und Fleisch sind jetzt deine besten Freunde und sichern deine Nährstoffversorgung. Und ganz wichtig: Führe weiter fleißig dein Symptomtagebuch. Im Idealfall wirst du schon bald eine deutliche Besserung deiner Beschwerden feststellen.

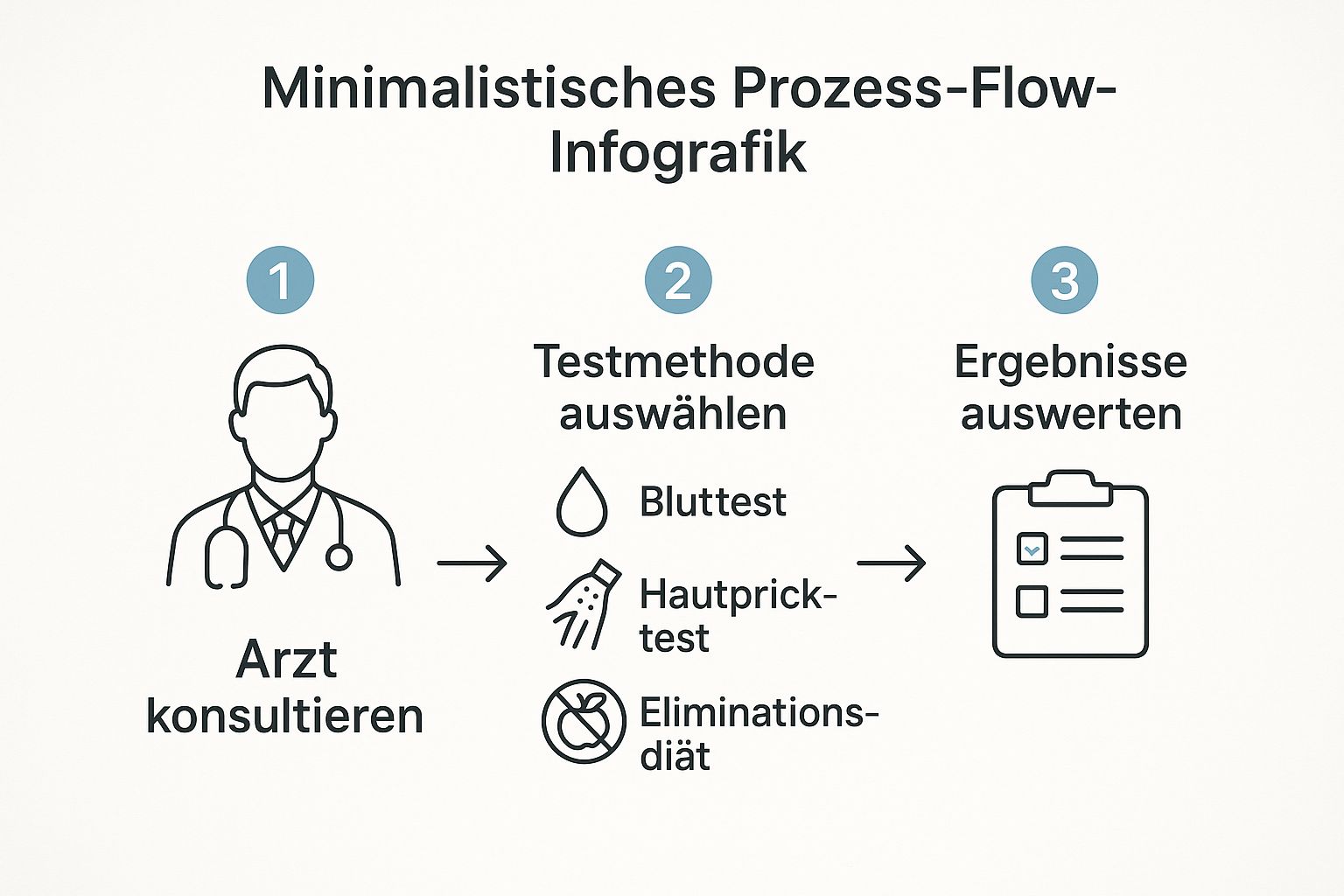

Dieser Wegweiser zeigt, wie du Unverträglichkeiten systematisch auf den Grund gehst – vom ersten Gespräch mit dem Arzt bis zur finalen Auswertung.

Die Grafik macht es deutlich: Neben den Labortests ist die Eliminationsdiät eine zentrale und anerkannte Methode, um endlich Antworten zu finden.

Phase 2: Die Wiedereinführung – Jetzt wird es spannend

Hast du in der ersten Phase eine spürbare Verbesserung bemerkt? Perfekt! Dann kommt jetzt der entscheidende Teil: die Provokations- oder Wiedereinführungsphase. Nun bringst du die verdächtigen Lebensmittel einzeln und ganz kontrolliert zurück auf den Teller.

Mein Tipp aus der Praxis: Die wahre Kunst liegt nicht im Weglassen, sondern im methodischen Wiedereinführen. Nur so findest du eindeutig heraus, was die Probleme verursacht und wie hoch deine ganz persönliche Toleranzschwelle ist.

Am besten gehst du dabei nach einem klaren Schema vor:

- Wähle einen Kandidaten: Starte mit nur einem der Lebensmittel, die du gemieden hast. Zum Beispiel ein Glas Milch, um Laktose zu testen.

- Teste es an drei Tagen: An Tag 1 trinkst du nur eine kleine Menge, an Tag 2 eine mittlere und an Tag 3 eine normale Portion.

- Beobachte und notiere alles: Halte jede noch so kleine Reaktion in deinem Tagebuch fest. Achtung, Symptome können auch verzögert auftreten, manchmal erst nach 24 oder sogar 48 Stunden.

- Mach eine Pause: Egal, ob du reagiert hast oder nicht – lege nach jedem Test eine Pause von mindestens zwei bis drei Tagen ein. Das ist super wichtig, damit sich Reaktionen nicht überlappen und du am Ende nicht wieder bei Null anfängst.

Ein klassischer Fehler ist, zu ungeduldig zu sein und zu schnell zu viele Dinge auf einmal zu testen. Wenn du am selben Tag Milchprodukte und Weizen isst und dann Bauchschmerzen bekommst, weißt du am Ende wieder nicht, was der Auslöser war. Also, immer schön eins nach dem anderen!

Typische Stolpersteine – und wie du sie geschickt umgehst

Der Erfolg deiner Eliminationsdiät steht und fällt mit deiner Konsequenz. Sei dir der typischen Fallen bewusst, damit du am Ende ein glasklares Ergebnis in den Händen hältst.

Ein ganz häufiges Problem sind versteckte Auslöser. Gluten kann sich in Soßen, Gewürzmischungen oder sogar in Medikamenten verbergen. Hier ist Detektivarbeit gefragt: Lies die Zutatenlisten ganz genau. Ein weiterer Fehler ist, verzögerte Reaktionen zu ignorieren. Nicht jede Unverträglichkeit macht sich sofort durch Bauchgrummeln bemerkbar. Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Hautprobleme, die erst am nächsten Tag auftauchen, sind genauso wichtige Hinweise.

Dein wichtigster Begleiter auf dieser Reise ist Geduld. Eine sorgfältig durchgeführte Eliminationsdiät kann dir mehr über deinen Körper verraten als viele teure Tests. Sie legt den Grundstein für eine nachhaltige Besserung deiner Lebensqualität.

Medizinische Labortests: Was sie wirklich aussagen

Wenn dein sorgfältig geführtes Symptomtagebuch und die Eliminationsdiät keine klaren Antworten gebracht haben, ist es Zeit für den nächsten Schritt. Medizinische Labortests können jetzt gezielt Licht ins Dunkel bringen, vor allem, wenn du schon einen konkreten Verdacht hast. Sie sind das perfekte Werkzeug, um Vermutungen wissenschaftlich zu untermauern.

Aber Vorsicht: Solche Tests sollten niemals isoliert betrachtet werden. Ein positives Testergebnis ohne passende Symptome hat oft wenig Aussagekraft. Genau deshalb ist eine ärztliche Begleitung so entscheidend. Ein Facharzt kann die Resultate im Kontext deiner persönlichen Beschwerden und deiner Vorgeschichte richtig einordnen.

Der H2-Atemtest bei Zuckerunverträglichkeiten

Der Wasserstoff (H2)-Atemtest ist das Standardverfahren, wenn der Verdacht auf eine Unverträglichkeit gegenüber Laktose, Fruktose oder auch Sorbit besteht. Der Test klingt komplizierter, als er ist, und wird meist direkt in einer gastroenterologischen Praxis durchgeführt. Gemessen wird dabei die Konzentration von Wasserstoff in deiner Ausatemluft.

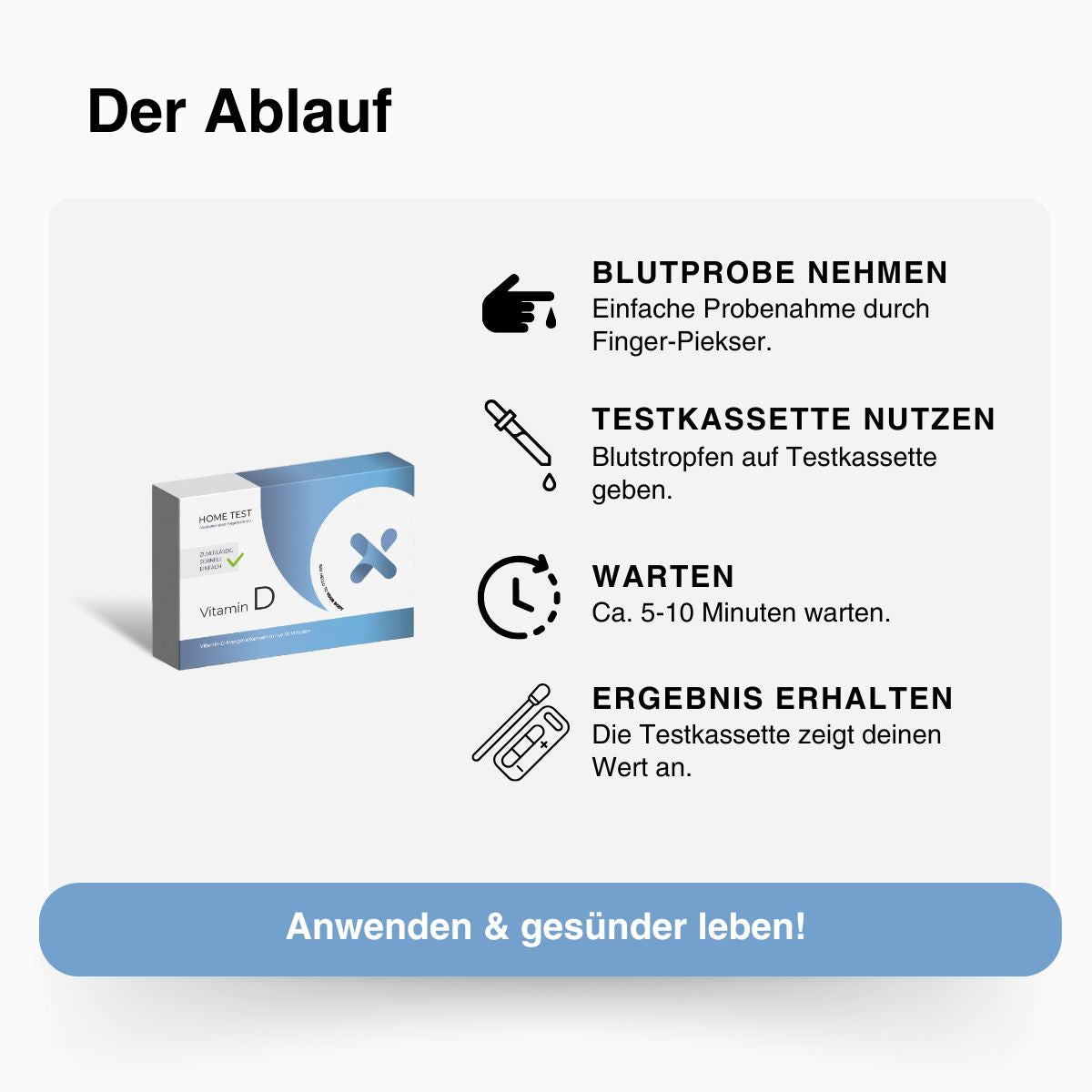

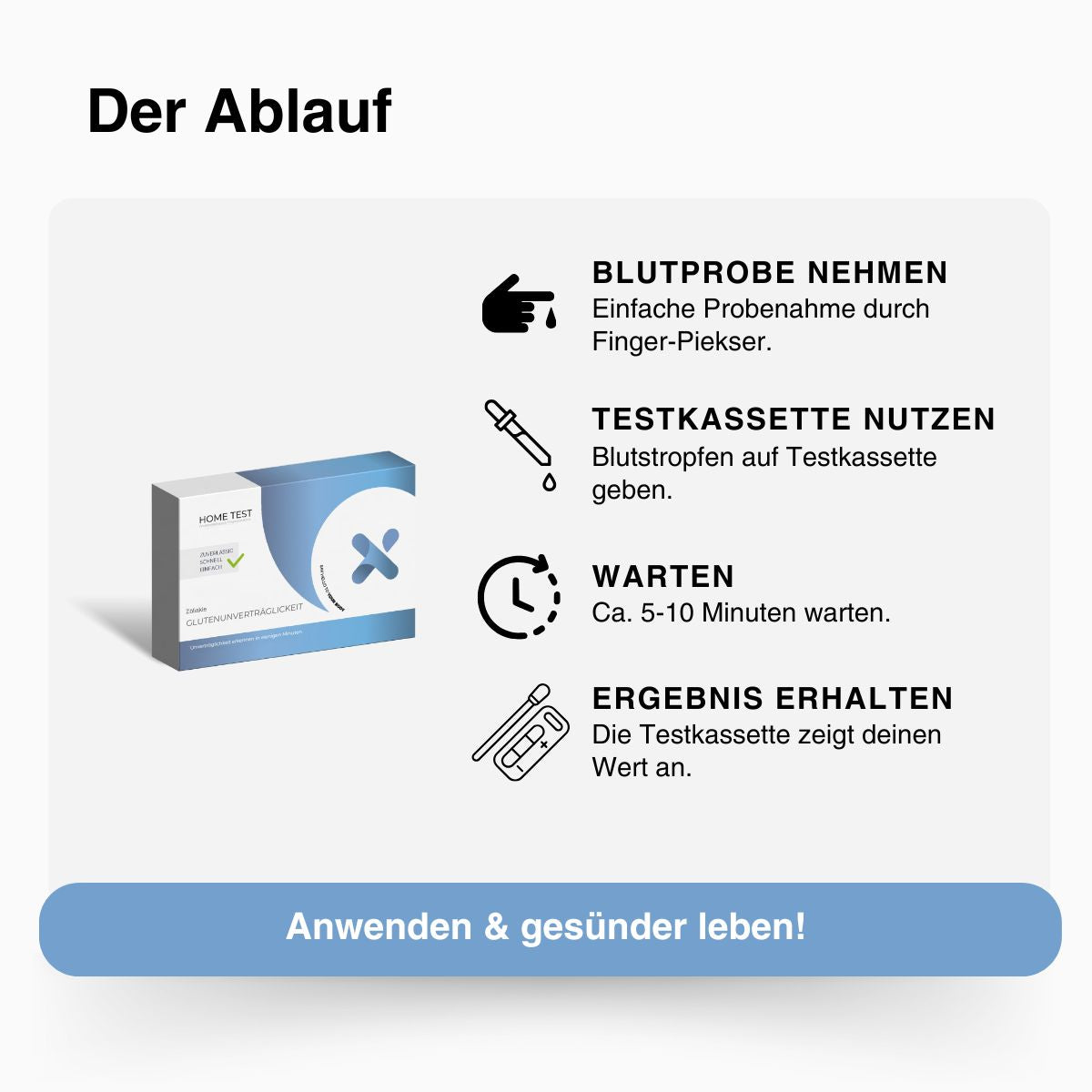

Der Ablauf ist eigentlich ganz simpel:

- Nüchtern erscheinen: Du darfst vor dem Test für mehrere Stunden nichts essen oder trinken.

- Basismessung: Zuerst wird dein H2-Wert im Normalzustand gemessen.

- Testlösung trinken: Dann bekommst du eine Lösung mit einer genau definierten Menge des Zuckers, der getestet werden soll (z. B. Laktose).

- Regelmäßige Messungen: Über die nächsten zwei bis drei Stunden wird alle 15 bis 30 Minuten erneut der H2-Gehalt deiner Atemluft gemessen.

Was passiert dabei im Körper? Wenn dein Dünndarm den Zucker nicht richtig aufspalten kann, wandert er unverdaut weiter in den Dickdarm. Dort stürzen sich die Darmbakterien darauf und produzieren bei diesem Gärungsprozess unter anderem Wasserstoffgas. Dieses Gas gelangt über das Blut in die Lunge und wird ausgeatmet. Ein deutlicher Anstieg des H2-Wertes ist ein klares Indiz für eine sogenannte Malabsorption, also eine Aufnahmestörung.

Ein erhöhter H2-Wert allein ist noch keine Diagnose. Erst wenn parallel dazu typische Symptome wie Blähungen, Bauchkrämpfe oder Durchfall auftreten, spricht man von einer Intoleranz. Die Beobachtung während des Tests ist also genauso wichtig wie die reinen Messwerte.

Bluttests zur Diagnostik richtig einordnen

Bluttests sind ein weiteres wichtiges Puzzleteil, aber hier muss man genau hinschauen. Nicht jeder Test, der als „Unverträglichkeitstest“ beworben wird, hat dieselbe wissenschaftliche Grundlage.

Wissenschaftlich anerkannt sind IgE-Tests. Diese Tests suchen im Blut nach spezifischen Immunglobulin-E-Antikörpern. Ein erhöhter Wert deutet auf eine Sensibilisierung hin und ist ein starkes Indiz für eine echte Typ-1-Allergie – nicht für eine Intoleranz. In der Allergologie sind diese Tests Goldstandard, etwa bei Verdacht auf eine Nuss- oder Weizenallergie.

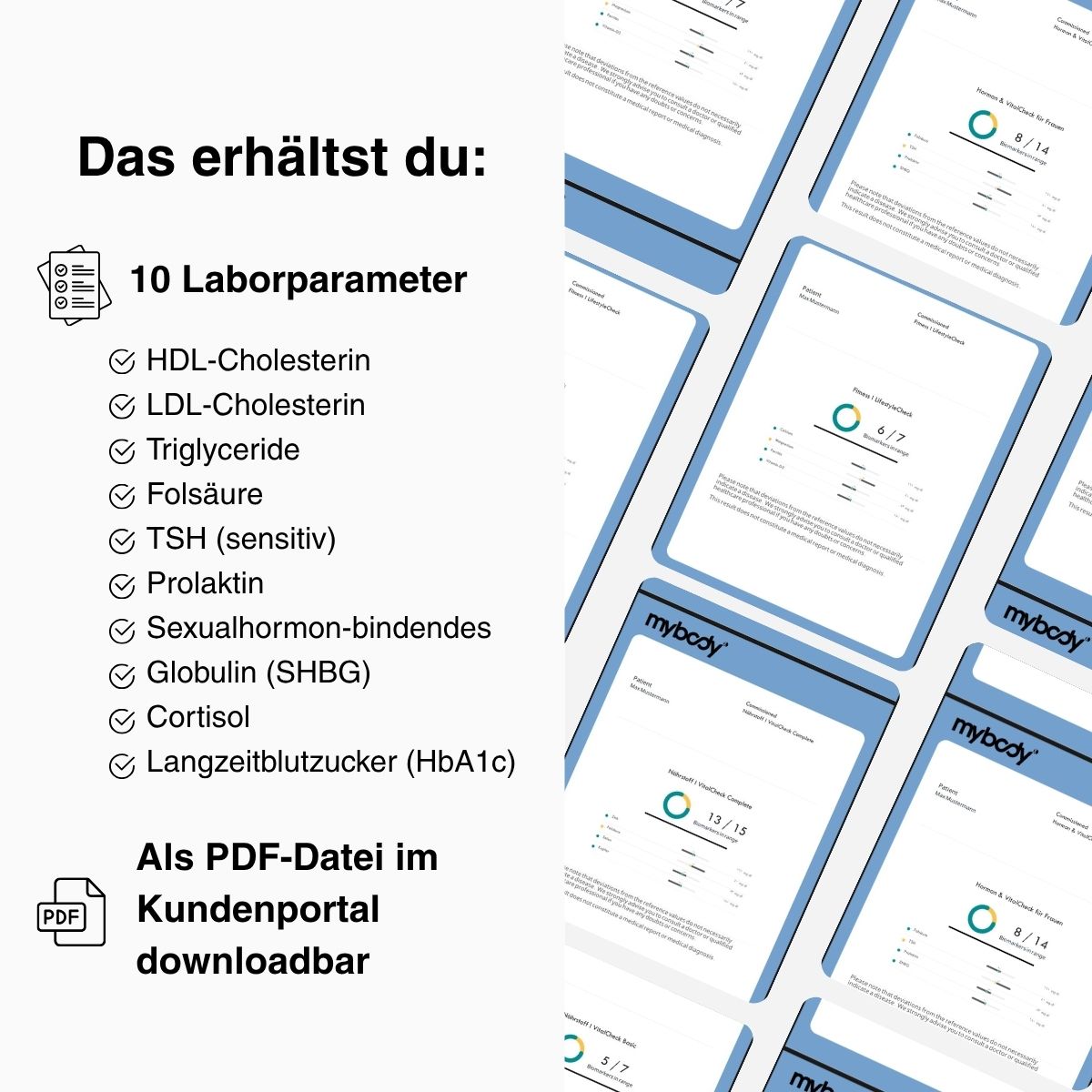

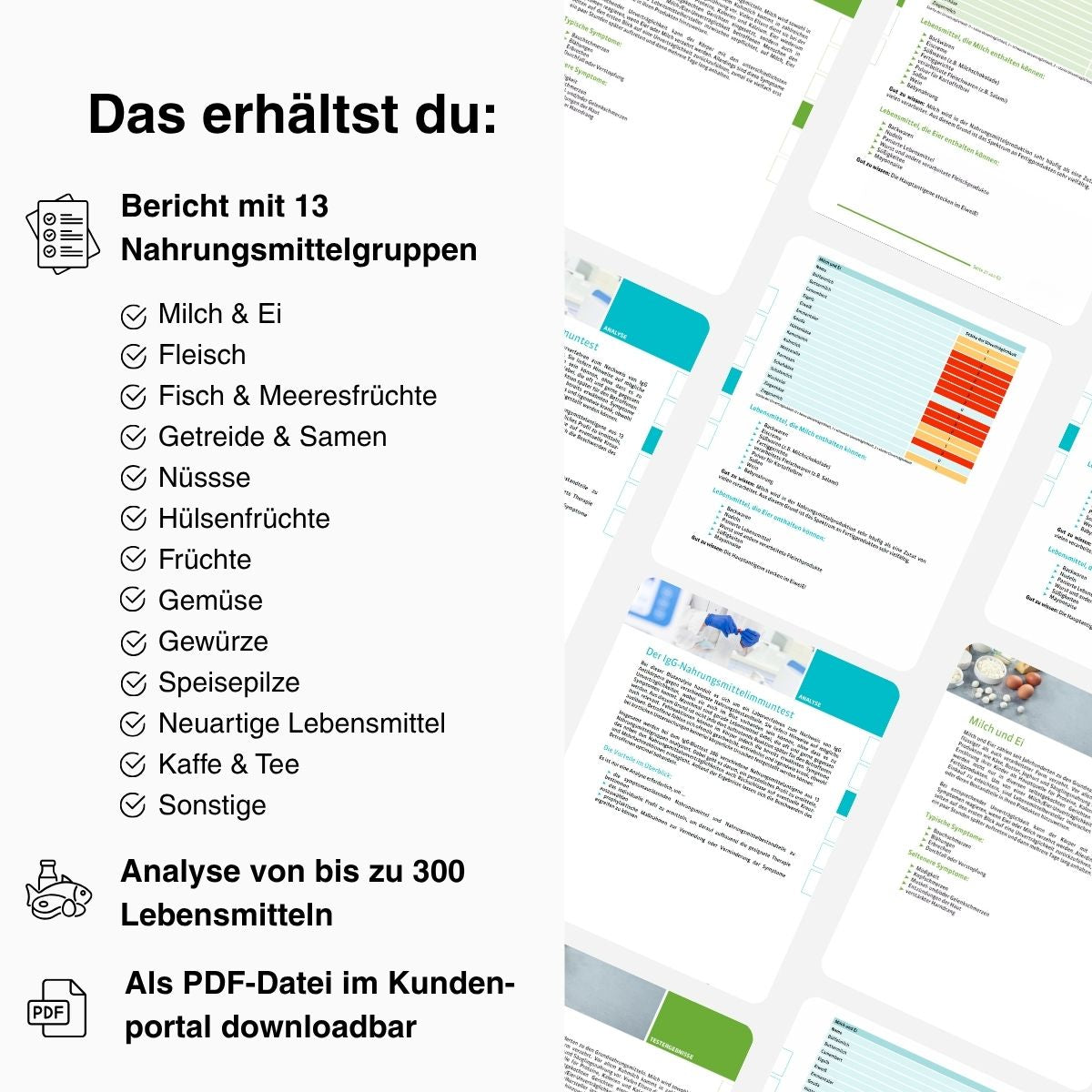

Davon strikt zu trennen sind die oft angepriesenen IgG- oder IgG4-Bluttests. Diese messen Immunglobulin-G-Antikörper gegen eine riesige Palette an Lebensmitteln. Ein erhöhter IgG-Wert bedeutet jedoch nicht, dass du ein Lebensmittel nicht verträgst. Ganz im Gegenteil: Wissenschaftliche Fachgesellschaften sehen darin eine normale Reaktion des Immunsystems. Es zeigt lediglich, dass dein Körper sich mit diesem Lebensmittel auseinandergesetzt hat. Zur Diagnose von Unverträglichkeiten werden diese Tests nicht empfohlen, da sie schnell zu unnötigen und stark einschränkenden Diäten verleiten können.

Die richtige Diagnostik bleibt eine Herausforderung. Auch Daten des Robert Koch-Instituts zeigen, dass es hier noch viel zu tun gibt, um die Versorgung von Betroffenen in Deutschland zu verbessern. Mehr zur Datenerfassung von Gesundheitsstörungen findest du übrigens in den Wochenstatistiken des RKI.

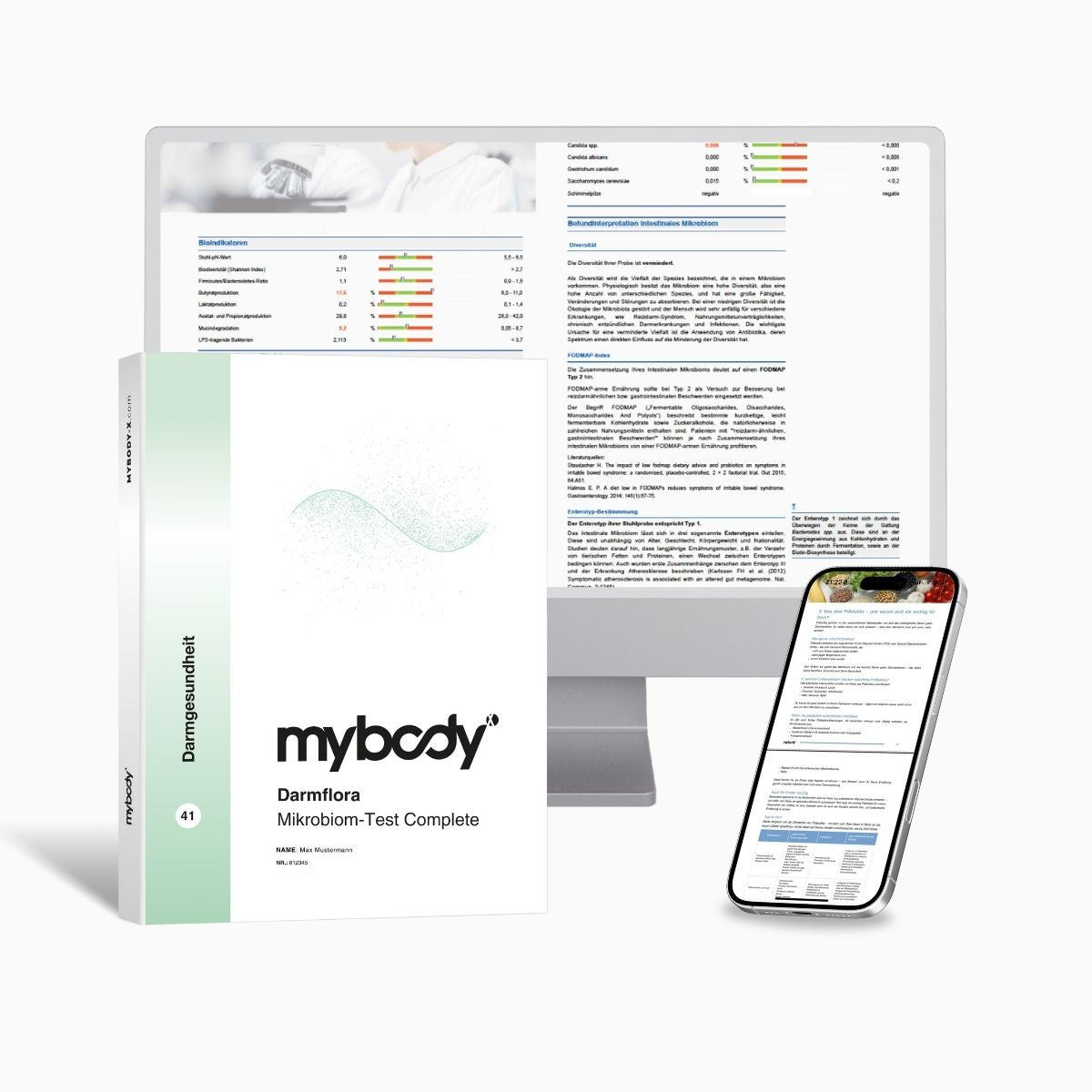

Neben Nahrungsmitteln können natürlich auch andere Substanzen Reaktionen auslösen. Genetische Faktoren spielen zum Beispiel eine große Rolle dabei, wie unser Körper auf bestimmte Medikamente reagiert. Wenn du also vermutest, dass deine Beschwerden vielleicht mit Medikamenten zusammenhängen, kann ein spezifischer Test für Medikamenten-Unverträglichkeiten wirklich aufschlussreich sein.

Alternative Testverfahren kritisch bewerten

Der Markt, um Unverträglichkeiten zu testen, ist riesig und oft unübersichtlich. Überall locken Anbieter mit dem Versprechen, mit nur einer Haarprobe oder ein paar Tropfen Blut hunderte von Unverträglichkeiten auf einen Schlag aufzudecken. Doch hier ist wirklich Vorsicht geboten. Nicht alles, was wissenschaftlich klingt, hat auch eine solide wissenschaftliche Basis.

Viele dieser alternativen Verfahren werfen mit beeindruckenden Begriffen um sich: Bioresonanz, Kinesiologie oder eben die Analyse von Haaren. Das Problem dabei? Für die Wirksamkeit dieser Methoden gibt es keinerlei wissenschaftliche Belege. Renommierte Fachgesellschaften für Allergologie und Ernährungsmedizin warnen sogar ausdrücklich davor, denn die Ergebnisse sind oft rein zufällig und nicht reproduzierbar. Das führt nicht selten zu unnötigen und stark einschränkenden Diäten, die im schlimmsten Fall sogar Nährstoffmängel provozieren können.

Die IgG-Tests: Eine kritische Betrachtung

Ein besonders populäres, aber sehr umstrittenes Verfahren sind die IgG-Tests, die oft als Heimtests verkauft werden. Diese Bluttests messen die Konzentration von IgG-Antikörpern gegen eine Vielzahl von Lebensmitteln. Ein hoher IgG-Wert wird vom Anbieter dann prompt als „Unverträglichkeit“ interpretiert.

Was man dabei verstehen muss: Ein erhöhter IgG-Spiegel ist keine Krankheitsreaktion. Er ist vielmehr ein völlig normales Zeichen dafür, dass sich dein Immunsystem mit einem Lebensmittel auseinandergesetzt hat – quasi ein immunologisches Gedächtnis. Ein hoher Wert zeigt oft einfach nur an, dass du dieses Lebensmittel regelmäßig isst.

Dieser Screenshot aus einem wissenschaftlichen Beitrag fasst die Haltung vieler Fachgesellschaften zu IgG-Tests auf Nahrungsmittelunverträglichkeit ziemlich gut zusammen.

Die Aussage ist klar: Die Messung von IgG-Antikörpern ist für die Diagnose einer Unverträglichkeit nicht geeignet und wird von Experten nicht empfohlen. Eine Ernährungsumstellung, die allein auf solchen Ergebnissen basiert, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage.

Woran du unseriöse Angebote erkennst

Damit du nicht in die Kostenfalle tappst und dich vor irreführenden Diagnosen schützt, haben wir eine kleine Checkliste mit typischen roten Flaggen für dich. Sei besonders skeptisch, wenn ein Anbieter:

- Hunderte von Tests auf einmal verspricht: Kein seriöses Verfahren kann gleichzeitig hunderte von Unverträglichkeiten zuverlässig und sinnvoll testen.

- Eine Diagnose ohne Anamnese stellt: Eine fundierte Diagnose erfordert immer ein persönliches Gespräch über deine Symptome, deine Vorgeschichte und deine Lebensgewohnheiten.

- Heilversprechen macht: Aussagen wie „Wir heilen Ihre Darmprobleme“ sind ein absolutes Warnsignal.

- Auf wissenschaftlich nicht anerkannte Methoden setzt: Bioresonanz, Kinesiologie, Irisdiagnostik oder Haaranalysen gehören genau in diese Kategorie.

- Exotische Unverträglichkeiten „findet“: Wenn plötzlich alltägliche und bisher unproblematische Lebensmittel wie Karotten oder Reis als problematisch eingestuft werden, solltest du das Ergebnis stark hinterfragen.

Der Fokus sollte immer auf bewährten und verlässlichen Methoden liegen, wie dem Symptomtagebuch, der Eliminationsdiät oder ärztlich begleiteten Tests (zum Beispiel einem H2-Atemtest).

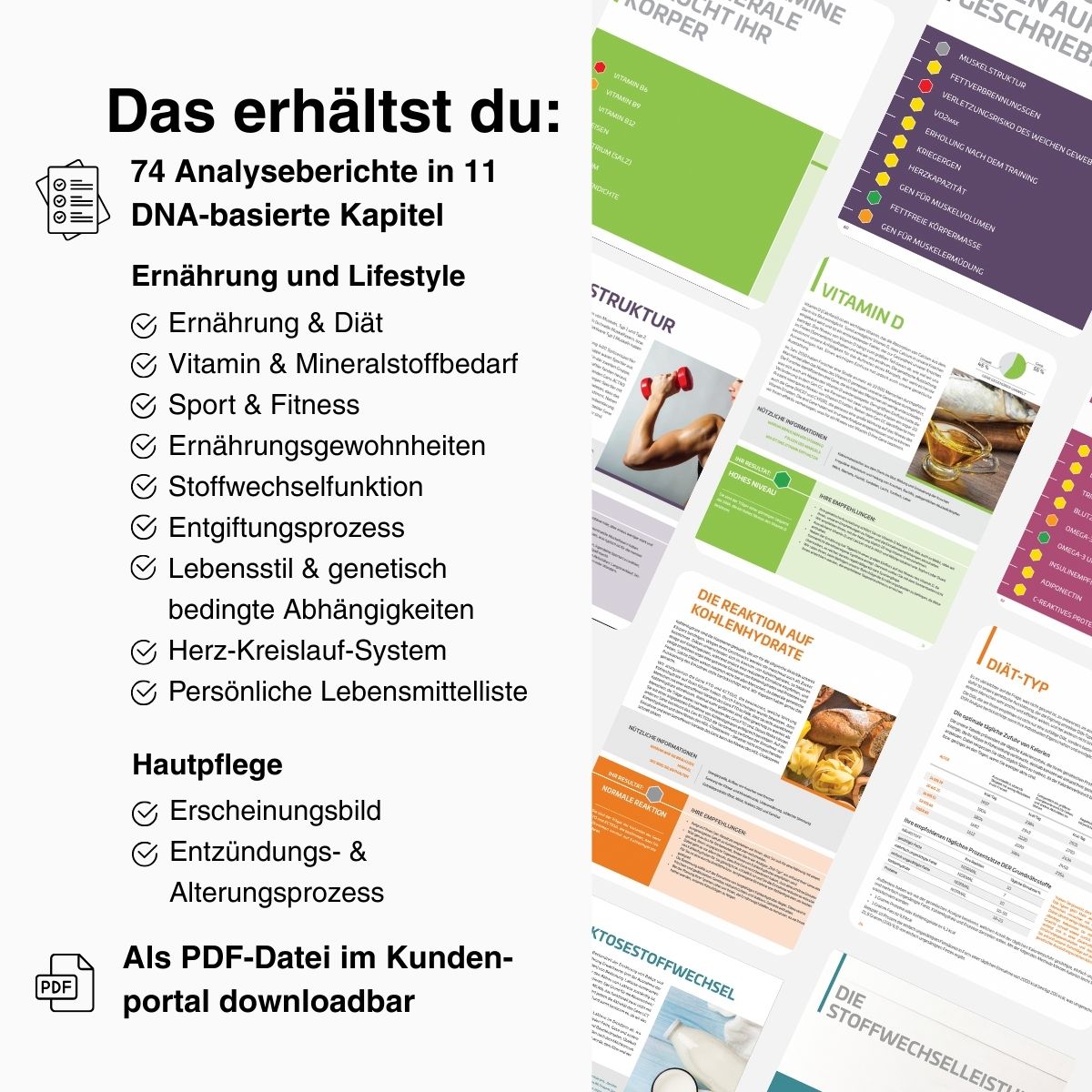

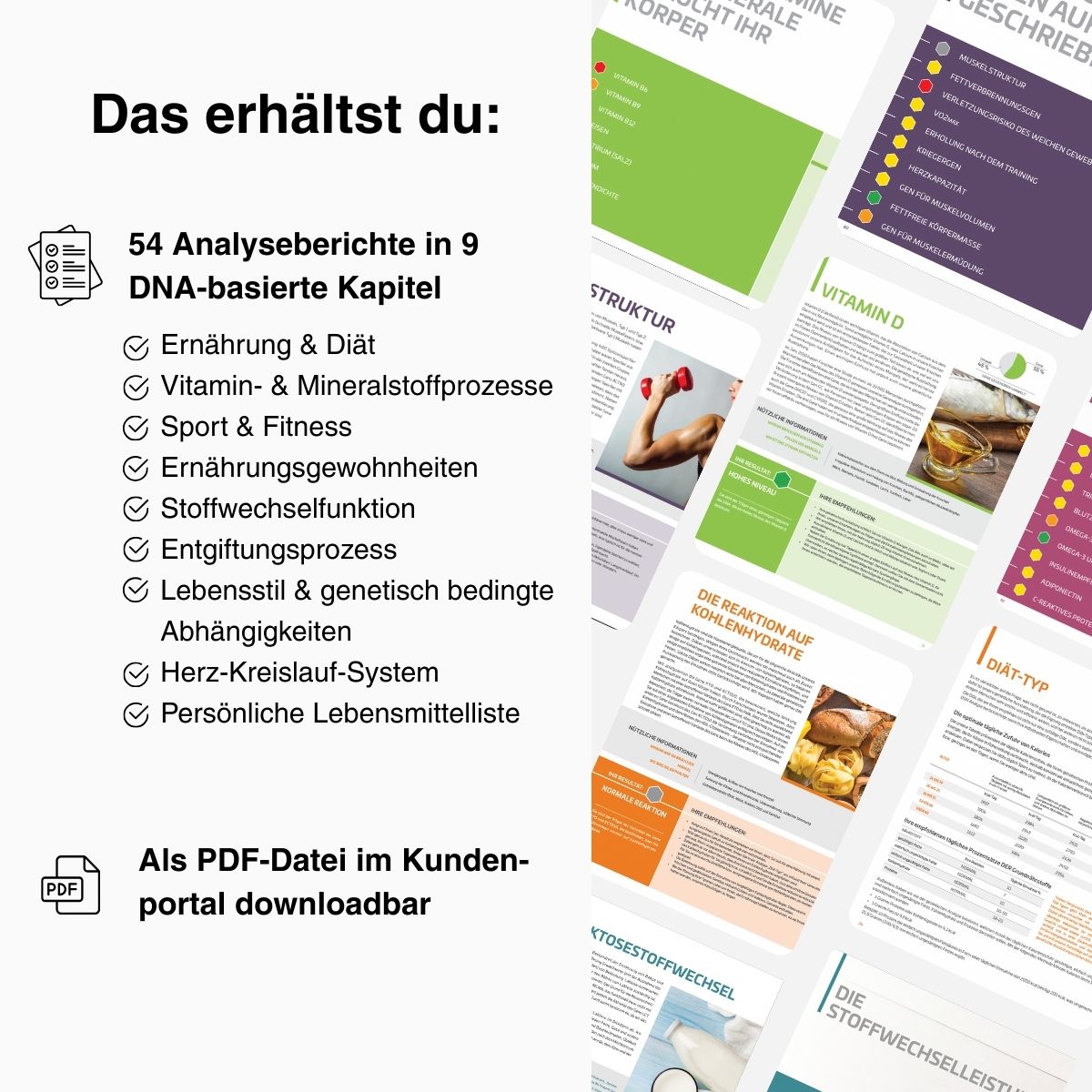

Während viele alternative Tests in die Irre führen, gibt es aber auch innovative und wissenschaftlich fundierte Ansätze. So kann zum Beispiel eine genetische Analyse wertvolle Hinweise liefern, da bestimmte Genvarianten das Risiko für Unverträglichkeiten tatsächlich beeinflussen können. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, wie ein Gentest verborgene Lebensmittelunverträglichkeiten aufdecken kann und eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Diagnostik darstellt.

Die Diagnose im Alltag erfolgreich umsetzen

Ein positives Testergebnis in den Händen zu halten, fühlt sich oft wie das Ende einer langen Suche an. Doch in Wahrheit ist es erst der Anfang – der Startpunkt für eine neue, bewusstere Reise mit deiner Ernährung. Jetzt geht es darum, dieses Wissen in den Alltag zu übersetzen, damit du nicht nur beschwerdefrei wirst, sondern deine Lebensqualität nachhaltig steigerst.

Aber keine Sorge: Die Diagnose bedeutet nicht, dass du von nun an auf alles verzichten musst, was du liebst. Es geht vielmehr darum, kluge Entscheidungen zu treffen und zum Experten für deinen eigenen Körper zu werden. Dein erster Lernort? Der Supermarkt.

Den Supermarkt-Dschungel entschlüsseln

Die größte Herausforderung am Anfang ist das Lesen von Zutatenlisten. Viele problematische Stoffe verstecken sich hinter harmlos klingenden Bezeichnungen. Du wirst schnell lernen, genauer hinzusehen und die typischen Fallen zu erkennen.

Hier sind einige klassische "Verstecke", auf die du achten solltest:

- Modifizierte Stärke: Kann Gluten oder andere Allergene enthalten, auch wenn sie meist aus Mais oder Kartoffeln stammt. Im Zweifel lieber meiden oder direkt beim Hersteller nachfragen.

- Aromen: Hinter dem Sammelbegriff "Aroma" kann sich so ziemlich alles verbergen – auch Milch- oder Weizenbestandteile. Bei starken Reaktionen ist hier besondere Vorsicht geboten.

- Süßmolkenpulver: Ein eindeutiger Hinweis auf Laktose, den du oft in Backwaren, Süßigkeiten und Fertiggerichten findest.

- Gewürzmischungen: Können neben reinen Gewürzen auch Gluten als Trägerstoff oder zugesetzte Laktose enthalten.

Mein Praxistipp: Fotografiere die Zutatenlisten von Produkten, die du gut verträgst. Mit der Zeit baust du dir so eine persönliche Datenbank mit „sicheren“ Lebensmitteln auf. Das spart bei jedem Einkauf enorm viel Zeit und Nerven.

Kochen, auswärts essen und soziale Anlässe meistern

Eine Ernährungsumstellung darf dich nicht ins soziale Aus katapultieren. Mit der richtigen Vorbereitung kannst du Restaurantbesuche oder Einladungen bei Freunden weiterhin genießen. Der Schlüssel dazu ist eine offene und ehrliche Kommunikation.

Informiere das Servicepersonal im Restaurant klar und freundlich über deine Unverträglichkeit. Erkläre kurz, welche Zutaten für dich tabu sind. Die meisten guten Restaurants sind heute auf Gäste mit besonderen Bedürfnissen eingestellt und können Gerichte anpassen. Ein kurzer Anruf vorab kann die Situation für alle entspannen.

Du bist bei Freunden eingeladen? Biete einfach an, selbst eine sichere Beilage oder ein Dessert mitzubringen. Das entlastet nicht nur deine Gastgeber, sondern gibt dir die Sicherheit, dass du auf jeden Fall etwas Leckeres essen kannst, ohne dir Sorgen machen zu müssen.

Wann eine professionelle Ernährungsberatung wirklich sinnvoll ist

Auch wenn du vieles selbst managen kannst, gibt es Momente, in denen professionelle Hilfe den entscheidenden Unterschied macht. Eine qualifizierte Ernährungsberatung ist besonders dann eine kluge Investition, wenn:

- du mehrere Unverträglichkeiten gleichzeitig hast.

- du unsicher bist, wie du eine ausgewogene Nährstoffzufuhr sicherstellen kannst.

- du trotz Ernährungsumstellung weiterhin Beschwerden hast.

- du bei einer spezifischen Unverträglichkeit wie Laktoseintoleranz tiefer einsteigen willst. Mehr dazu findest du auch in unserem Ratgeber zur Erkennung und zu Selbsttests bei Laktoseintoleranz.

Einen guten Berater erkennst du an einer zertifizierten Qualifikation (z. B. Oecotrophologe, Diätassistent) und daran, dass er dir keine teuren Zusatzprodukte verkaufen will. Der Fokus sollte immer auf einer nachhaltigen und alltagstauglichen Ernährungsumstellung liegen, die zu dir und deinem Leben passt.

Am Ende geht es darum, eine positive Routine zu entwickeln. Sieh deine neue Ernährungsweise nicht als Mangel, sondern als Chance: Du gibst deinem Körper genau das, was er braucht, um sich rundum wohlzufühlen. Mit der Zeit wird der Umgang mit deiner Unverträglichkeit zur reinen Selbstverständlichkeit.

Häufige Fragen rund um Unverträglichkeitstests

Wenn man endlich herausfinden will, was hinter den eigenen Beschwerden steckt, tauchen natürlich viele Fragen auf. Hier habe ich die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die mir in der Praxis immer wieder begegnen, um dir mehr Sicherheit für deine nächsten Schritte zu geben.

Wie lange dauert es, bis man Ergebnisse von einem Unverträglichkeitstest hat?

Geduld ist hier ein wichtiger Faktor, denn die Wartezeit hängt komplett von der Methode ab, für die du dich entscheidest. Die Unterschiede sind wirklich enorm, also plane das am besten direkt mit ein.

Bei einem H2-Atemtest beim Arzt hast du es am schnellsten hinter dir. Der Test selbst dauert etwa zwei bis drei Stunden, und du gehst direkt mit dem Ergebnis nach Hause. Klare Sache, keine Wartezeit.

Ganz anders sieht es bei der Eliminationsdiät aus. Das ist ein echtes Langzeitprojekt. Du musst hier mindestens vier bis sechs Wochen einplanen, denn erst nach der entscheidenden Wiedereinführungsphase hast du ein wirklich verlässliches Fazit.

Wenn du dich für eine Laboranalyse wie einen Blut- oder Stuhltest entscheidest, den du ins Labor schickst, brauchst du etwas Geduld. In der Regel dauert es ein bis zwei Wochen, bis der Befund bei dir oder deinem Arzt ankommt.

Übernimmt die Krankenkasse die Kosten für die Tests?

Die Kostenfrage ist natürlich entscheidend. Ob deine Kasse zahlt, hängt vor allem davon ab, ob ein Test als medizinisch notwendig und wissenschaftlich anerkannt gilt. Die Faustregel ist: Wenn dein Arzt einen Test anordnet, um eine klare medizinische Diagnose zu stellen, stehen die Chancen auf Kostenübernahme gut.

In der Regel werden diese Tests von den gesetzlichen Kassen übernommen:

- H2-Atemtests, um eine Laktose- oder Fruktoseintoleranz nachzuweisen.

- Wissenschaftlich anerkannte IgE-Bluttests, wenn ein begründeter Verdacht auf eine echte Nahrungsmittelallergie besteht.

Andere Verfahren musst du hingegen meist aus eigener Tasche zahlen. Das betrifft vor allem die umstrittenen IgG-Bluttests, die oft als Selbsttests für zu Hause angeboten werden, oder alternative Methoden wie Bioresonanz. Hier fehlt schlicht der wissenschaftliche Nachweis.

Mein Tipp: Kläre die Kostenübernahme immer vorab mit deiner Krankenkasse und deinem Arzt. So erlebst du keine bösen Überraschungen und weißt genau, woran du bist.

Kann sich eine Unverträglichkeit mit der Zeit wieder bessern?

Ja, und das ist die vielleicht beste Nachricht für alle Betroffenen! Eine Besserung ist absolut möglich, besonders bei nicht-immunologischen Intoleranzen wie gegen Laktose oder Fruktose.

Der Schlüssel liegt oft in deiner Darmschleimhaut. Wenn du sie durch eine angepasste Ernährung eine Zeit lang gezielt entlastest, kann sie sich regenerieren. Oft steigt dadurch auch deine persönliche Toleranzschwelle für den problematischen Stoff wieder an.

Es lohnt sich also, nach einer längeren Pause – zum Beispiel nach einem Jahr – einen neuen Versuch zu starten. Am besten unter ärztlicher oder ernährungstherapeutischer Begleitung kannst du dann vorsichtig austesten, ob du das Lebensmittel in kleinen Mengen wieder verträgst. Geh es langsam an, um deinen Körper nicht zu überfordern.

Das Ziel ist ja nicht, für immer auf alles zu verzichten. Es geht darum, eine Balance zu finden, die dir Genuss ohne Beschwerden ermöglicht. Die Regenerationsfähigkeit deines Körpers ist dabei dein stärkster Partner.

Du möchtest direkt herausfinden, welche Unverträglichkeiten bei dir eine Rolle spielen könnten? Entdecke die verschiedenen Möglichkeiten, mit denen du von zu Hause aus deine persönlichen Unverträglichkeiten testen kannst. So schaffst du eine solide Basis für deine Ernährungsumstellung.

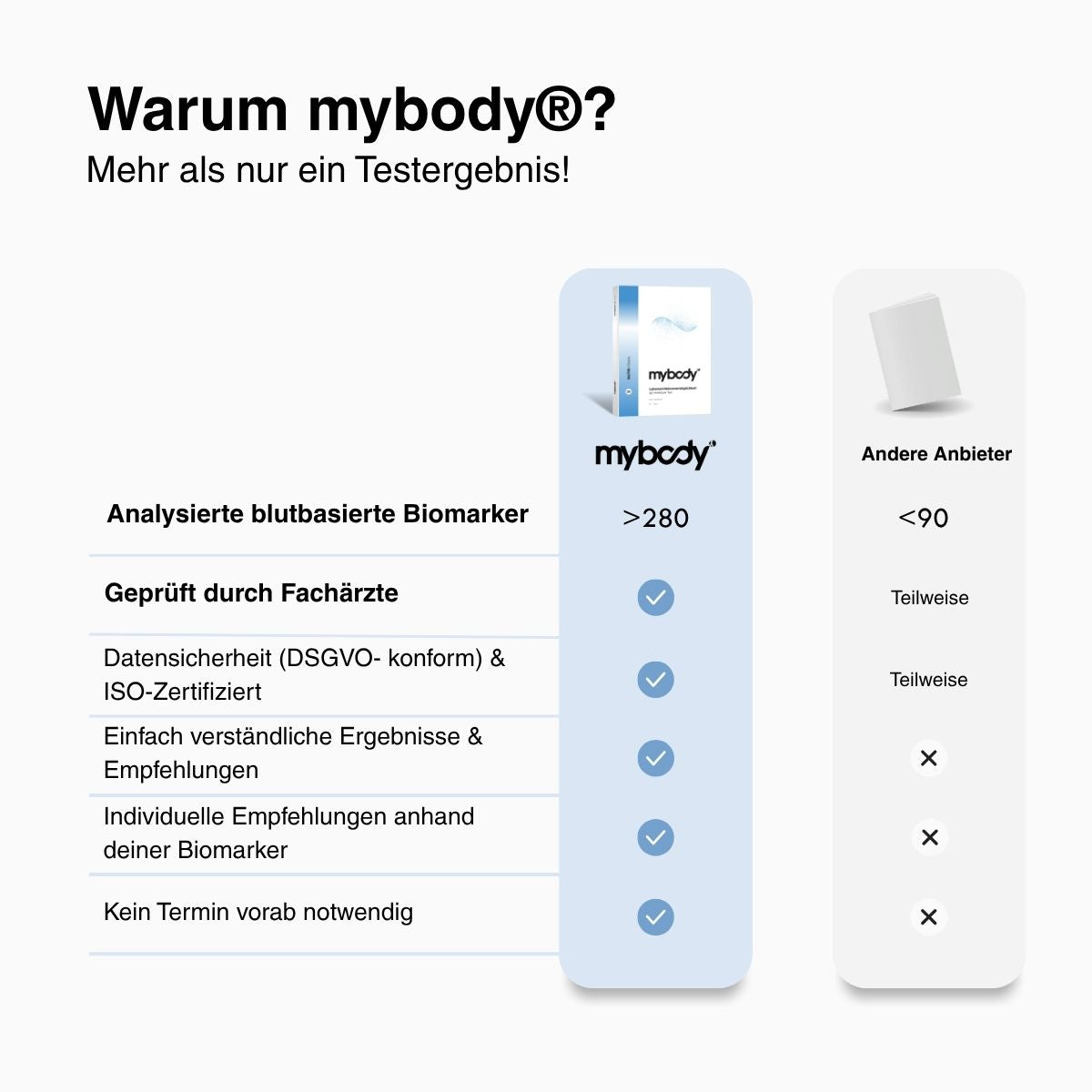

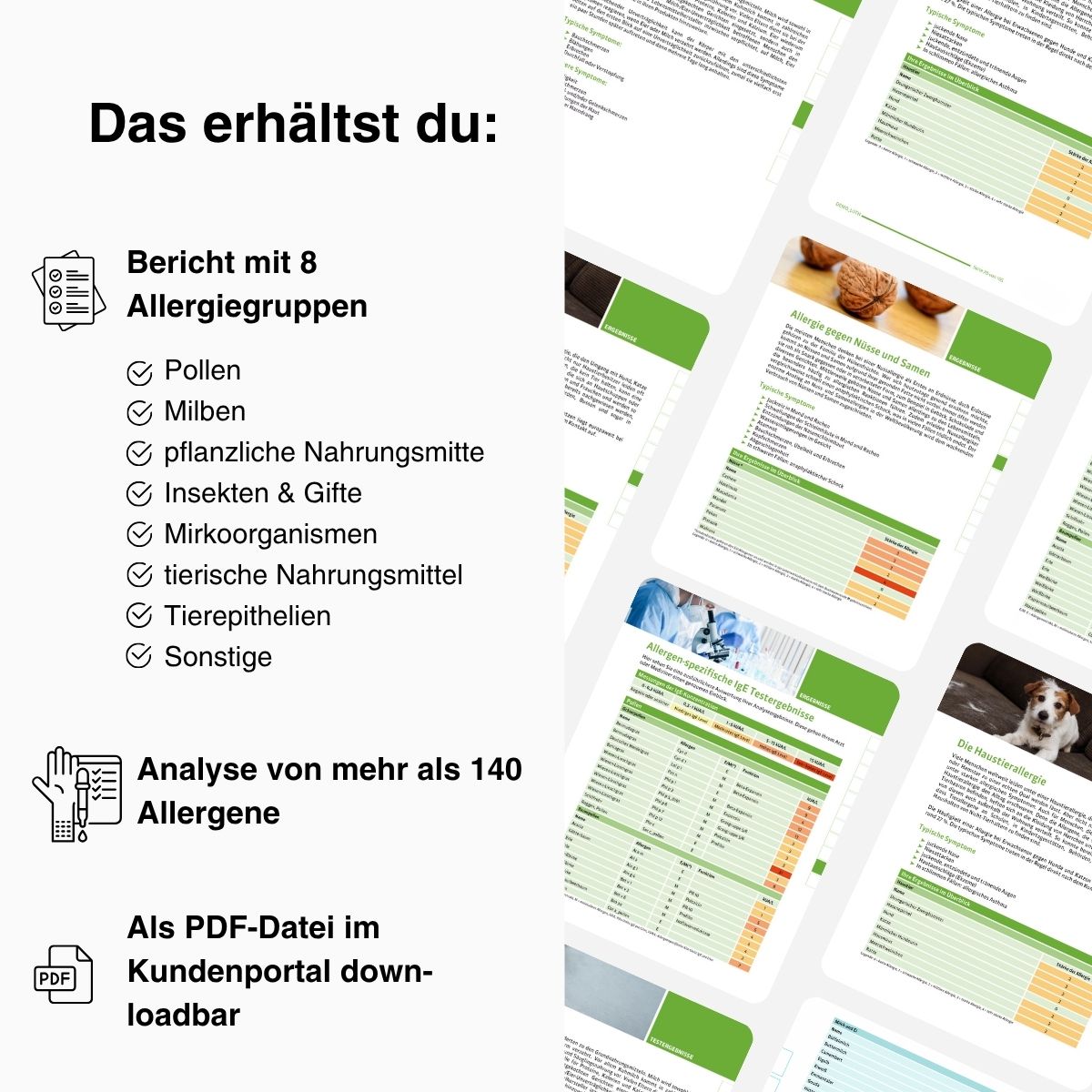

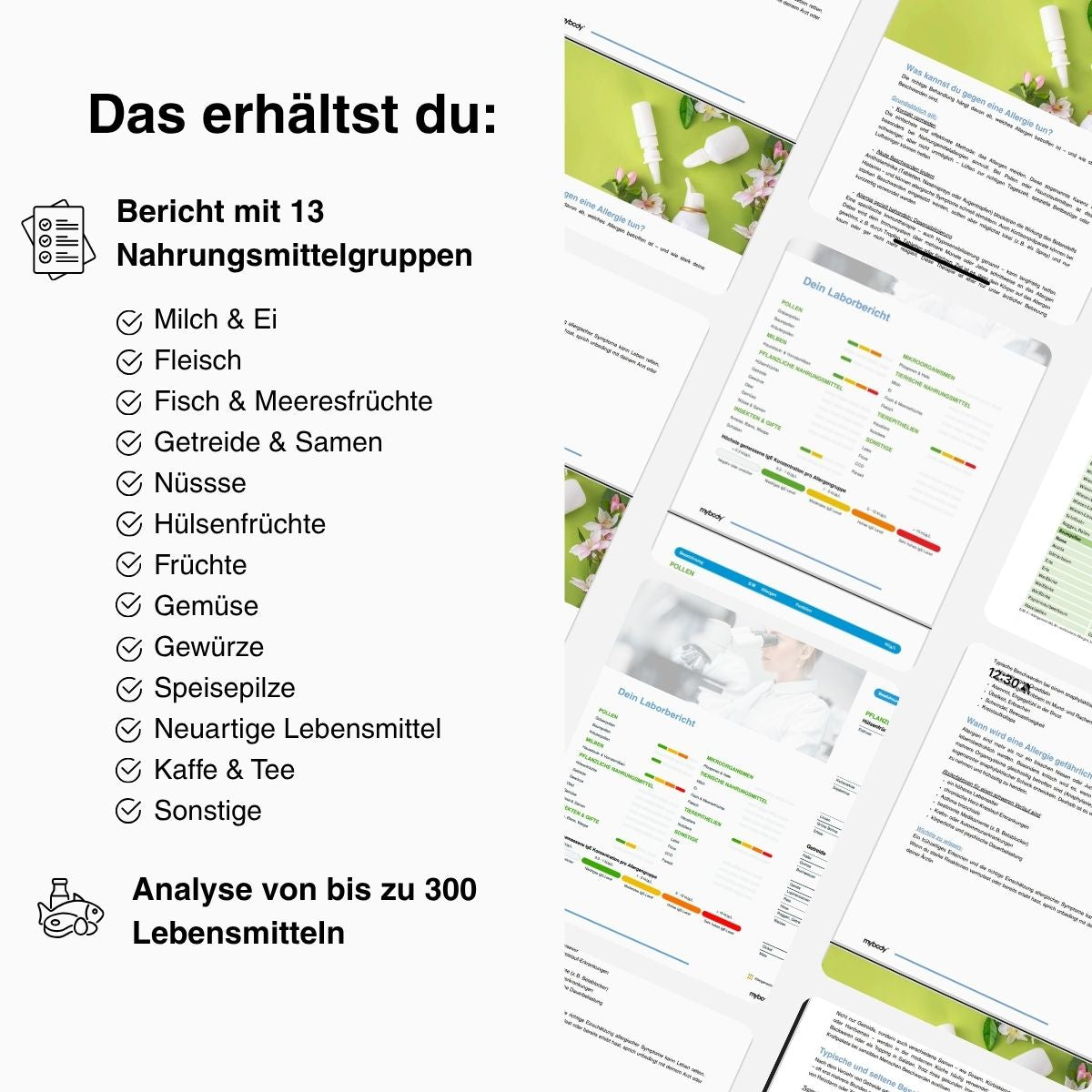

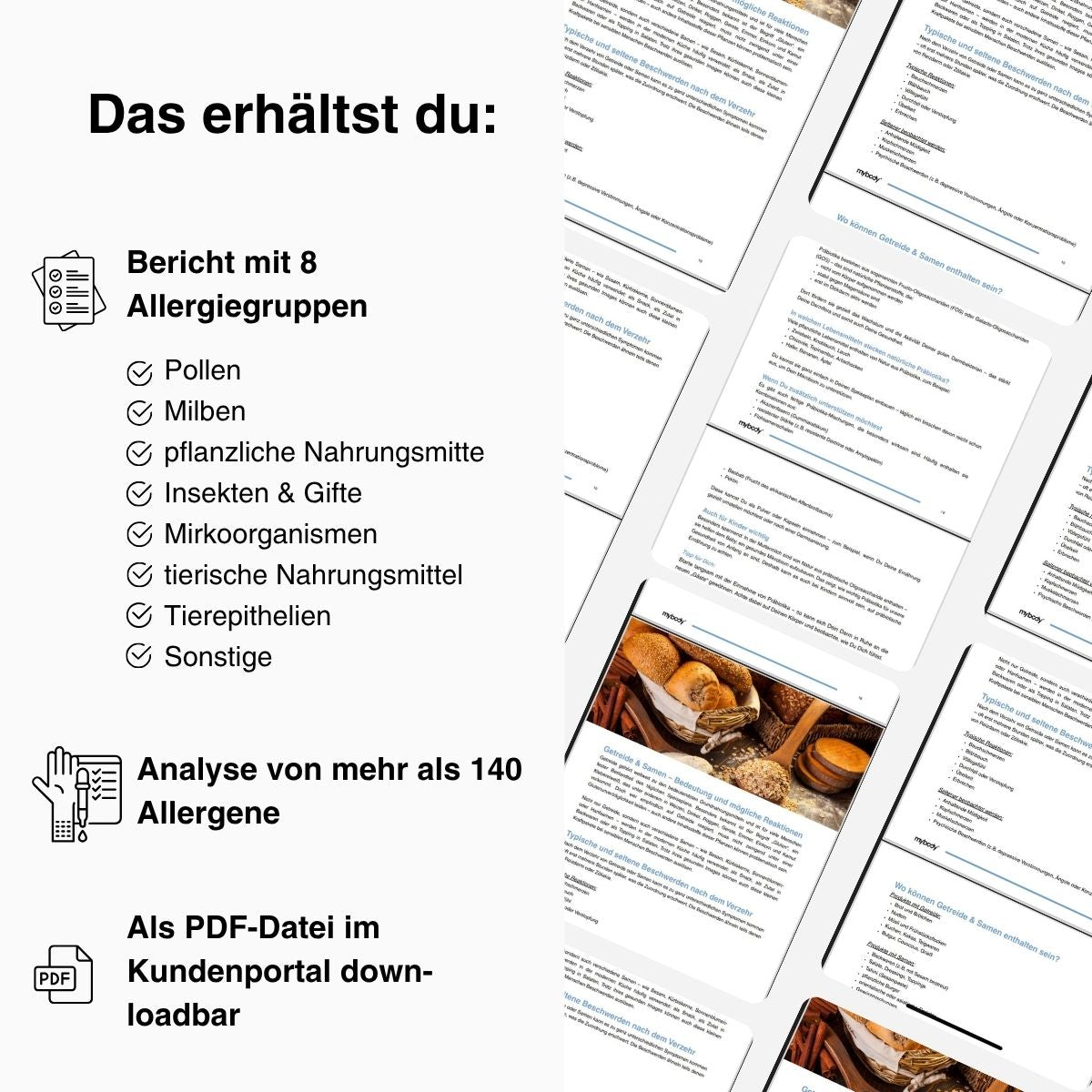

Möchtest du deine Gesundheit auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse selbst in die Hand nehmen? MYBODY Lab GmbH bietet Ihnen ISO-zertifizierte Laboranalysen für zu Hause, um fundierte Einblicke in Ihre Genetik, Ihren Stoffwechsel und Ihre Nährstoffversorgung zu erhalten. Entdecken Sie jetzt, wie Sie Ihre Gesundheit optimieren können: https://mybody-x.com

Share:

Unverträglichkeitstest für zuhause: Finde die Ursache für deine Beschwerden

Unverträglichkeiten endlich verstehen und lindern