Medikamente Wechselwirkung: Wie Du die unsichtbare Gefahr erkennst und Dich schützt

Nimmst Du mehr als ein Medikament gleichzeitig ein? Dann ist das Thema Medikamente Wechselwirkung ein absolutes Muss für Deine Gesundheit. Eine solche Wechselwirkung entsteht, wenn sich zwei oder mehr Arzneien gegenseitig in die Quere kommen. Das Ergebnis: Ein Mittel kann plötzlich stärker, schwächer oder völlig anders wirken als geplant.

Was eine Medikamenten-Wechselwirkung wirklich bedeutet

Stell Dir Deinen Körper wie eine fein abgestimmte Maschine vor. Jeder Wirkstoff aus einer Tablette, einem Saft oder einer Salbe hat eine klare Aufgabe und einen bestimmten Weg, um diese zu erledigen. Solange alles seinen gewohnten Gang geht, funktioniert die Maschine reibungslos.

Doch was passiert, wenn Du plötzlich mehrere Wirkstoffe gleichzeitig ins System gibst? Es ist ein bisschen wie auf einer belebten Verkehrskreuzung zur Rushhour. Es kommt zu Staus, Umleitungen und im schlimmsten Fall zu Unfällen.

Genau das passiert bei einer Medikamenten-Wechselwirkung in Deinem Körper. Die verschiedenen Substanzen können nicht mehr korrekt verarbeitet werden, was unvorhersehbare Folgen hat. Oft wird nicht nur die Wirkung eines Medikaments abgeschwächt, es können auch völlig neue, unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

Es geht um mehr als nur verschreibungspflichtige Pillen

Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass nur starke, rezeptpflichtige Medikamente gefährliche Wechselwirkungen auslösen. Die Wahrheit ist: Das Risiko lauert oft dort, wo wir es am wenigsten vermuten.

Zu den potenziellen „Störenfrieden“ in Deinem Körper gehören nämlich auch:

- Freiverkäufliche Schmerzmittel: Ein Klassiker wie Ibuprofen oder ASS kann die Wirkung von Blutdrucksenkern oder Blutverdünnern massiv beeinflussen.

- Pflanzliche Präparate: Johanniskraut ist hier ein bekanntes Beispiel. Es kurbelt den Abbau anderer Medikamente in der Leber an und kann so zum Beispiel die Wirksamkeit der Anti-Baby-Pille zunichtemachen.

- Nahrungsergänzungsmittel: Selbst hochdosierte Vitamine oder Mineralstoffe können die Aufnahme von wichtigen Arzneistoffen im Darm blockieren.

- Lebens- und Genussmittel: Das berühmteste Beispiel ist die Grapefruit. Schon ein Glas Saft am Morgen kann Enzyme lahmlegen, die für den Abbau vieler Medikamente zuständig sind. Die Folge: Der Wirkstoffspiegel im Blut steigt gefährlich an.

Es geht also nicht nur darum, welche Medikamente Dein Arzt Dir aufschreibt. Jede einzelne Substanz, die Du Deinem Körper zuführst, kann Teil dieses komplexen Zusammenspiels werden.

Dieses Grundwissen ist der erste und wichtigste Schritt, um die Kontrolle zu behalten. Es hilft Dir, die richtigen Fragen zu stellen und potenzielle Risiken souverän zu erkennen, bevor sie überhaupt zu einem Problem werden.

Wie Dein Körper auf einen Medikamenten-Cocktail reagiert

Nimmst Du mehrere Medikamente gleichzeitig ein, ist das für Deinen Körper wie das Management eines riesigen Logistikzentrums. Jeder einzelne Wirkstoff muss aufgenommen, im Körper verteilt, verarbeitet und schliesslich wieder ausgeschieden werden. Deine Leber und Nieren sind dabei die zentralen Umschlagplätze, die oft rund um die Uhr auf Hochtouren laufen.

Wenn es hier zu einer Überlastung oder einer unglücklichen Kombination kommt, kann dieses sensible System schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Die Folgen sind nicht immer sofort spürbar, können aber die Wirkung Deiner Therapie massiv beeinflussen. Im Grunde gibt es zwei Hauptwege, wie sich Medikamente gegenseitig in die Quere kommen können.

Wenn die Logistik durcheinandergerät: Pharmakokinetische Wechselwirkungen

Stell Dir Deine Leber als das Hauptverteilzentrum für Medikamente vor. Hier arbeiten ganz spezielle „Mitarbeiter“ – sogenannte Enzyme –, die jeden Wirkstoff für den Weitertransport oder den Abbau vorbereiten. Eine pharmakokinetische Wechselwirkung entsteht, wenn ein Medikament diese fleissigen Arbeiter beeinflusst.

Ein Medikament kann zum Beispiel den Abbau eines anderen einfach blockieren. Das Ergebnis? Ein riesiger Stau auf der „Abbau-Autobahn“. Die Konzentration des blockierten Wirkstoffs im Blut steigt unkontrolliert an, was zu heftigen Nebenwirkungen oder im schlimmsten Fall sogar zu einer Vergiftung führen kann.

Es geht aber auch andersherum: Ein Medikament kann den Abbau eines anderen extrem beschleunigen. Der Wirkstoff wird dann so schnell aus dem Körper gespült, dass er gar keine Zeit hat, seine Arbeit zu tun. Das Medikament wird dadurch praktisch wirkungslos.

Wenn die Wirkung direkt sabotiert wird: Pharmakodynamische Wechselwirkungen

Die zweite wichtige Art der Interaktion ist die pharmakodynamische Wechselwirkung. Hier kommen sich die Medikamente nicht auf dem Weg durch den Körper in die Quere, sondern direkt an ihrem Zielort – also zum Beispiel an einer bestimmten Zelle oder einem Rezeptor.

Denk dabei an zwei Musiker, die versuchen, auf derselben Bühne zu spielen. Wenn sie gut harmonieren, kann sich ihre Wirkung positiv verstärken. Es kann aber auch sein, dass sie sich gegenseitig stören oder einer den anderen komplett übertönt. Ein Medikament kann die Wirkung eines anderen aufheben, indem es dessen Andockstelle blockiert. Oder es hat eine ganz ähnliche Wirkung und verstärkt diese dadurch auf ein gefährliches Niveau.

Das Tückische an einer Medikamenten-Wechselwirkung ist, dass sie oft nicht sofort als solche erkannt wird. Neue Symptome werden fälschlicherweise als neue Krankheit oder als einfache Nebenwirkung interpretiert.

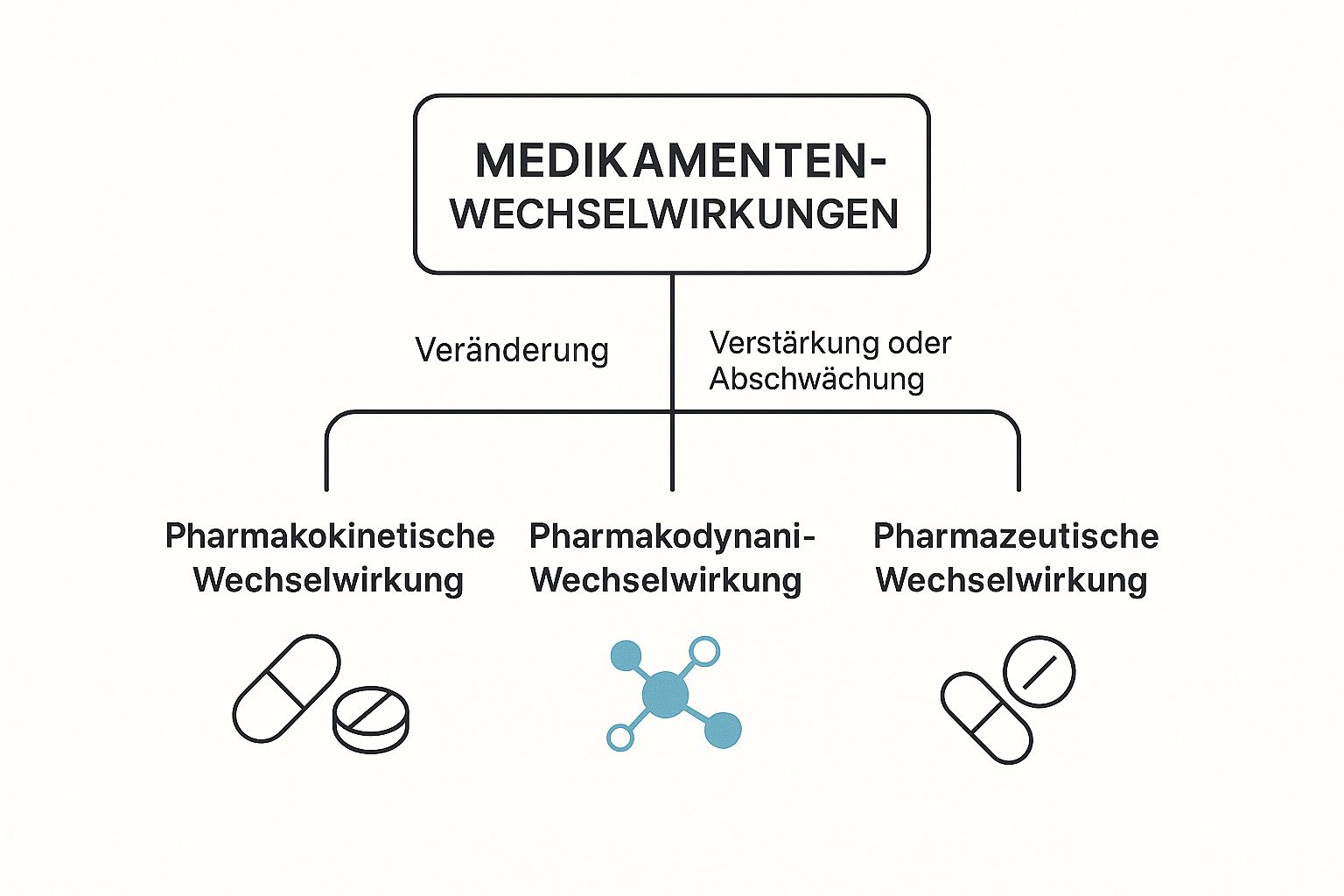

Diese Infografik gibt Dir einen schnellen Überblick über die grundlegenden Arten von Wechselwirkungen und wie sie im Körper ablaufen.

Die Visualisierung macht deutlich, dass Wechselwirkungen auf völlig unterschiedlichen Ebenen stattfinden können – von der Aufnahme im Magen bis hin zum eigentlichen Wirkort tief im Gewebe.

Die Relevanz dieses Themas ist enorm. Eine Studie aus Deutschland hat gezeigt, dass etwa 20 bis 30 % aller unerwünschten Arzneimittelwirkungen durch solche Interaktionen ausgelöst werden. Besonders bei älteren Patienten im Krankenhaus können sogar bis zu 40 % der Nebenwirkungen auf eine Medikamenten-Wechselwirkung zurückgeführt werden. Im ambulanten Bereich sind es immerhin noch rund 15 %, die auf diese eigentlich vermeidbaren Komplikationen zurückgehen. Mehr über die Ergebnisse kannst du im vollständigen Bericht nachlesen.

Häufige Problemkandidaten und riskante Kombinationen

Manche Medikamente sind ein bisschen wie die lauten Gäste auf einer Party – sie ziehen viel Aufmerksamkeit auf sich und beeinflussen die Dynamik im ganzen Raum. In Deinem Körper ist das ganz ähnlich: Bestimmte Wirkstoffe sind einfach dafür bekannt, häufiger in Wechselwirkungen verwickelt zu sein als andere.

Wenn Du diese „Problemkandidaten“ kennst, ist das schon die halbe Miete für Deine Sicherheit. Es sind oft weit verbreitete Medikamente, die besondere Vorsicht erfordern, nicht nur hoch spezialisierte Arzneien. Genau diese Substanzen können die feine Balance Deines Körpers empfindlich stören, wenn sie auf die falschen Partner treffen.

Die üblichen Verdächtigen im Medikamentenschrank

Schaut man sich die Statistiken zu Medikamenten-Wechselwirkungen an, tauchen bestimmte Wirkstoffgruppen immer wieder auf. Hier sind die wichtigsten Klassen, bei denen Du hellhörig werden solltest:

- Blutverdünner (Antikoagulanzien): Wirkstoffe wie Marcumar oder Warfarin sind extrem empfindlich. Schon ein simples Schmerzmittel wie Ibuprofen kann ihre Wirkung gefährlich verstärken und das Risiko für innere Blutungen drastisch erhöhen.

- Herz- und Blutdruckmedikamente: Betablocker, ACE-Hemmer oder Diuretika sind das Fundament vieler Therapien. Kombiniert man sie jedoch unachtsam, etwa mit bestimmten Schmerzmitteln (NSAR), kann das die Nieren belasten oder den Blutdruck unkontrolliert absinken lassen.

- Antidepressiva und Psychopharmaka: Gerade ältere Antidepressiva oder pflanzliche Mittel wie Johanniskraut sind dafür bekannt, den Abbau anderer Medikamente in der Leber stark zu beeinflussen.

- Bestimmte Antibiotika und Antimykotika: Einige dieser Wirkstoffe können die Leberenzyme lahmlegen, die für den Abbau vieler anderer Medikamente zuständig sind. Die Folge? Eine unbeabsichtigte Überdosierung.

Das Wissen um diese Risikogruppen ist entscheidend. Es geht nicht darum, Angst zu machen, sondern darum, ein Bewusstsein für die Stolpersteine zu schaffen. So kannst Du die richtigen Fragen stellen.

Praxisbeispiele, die Du kennen solltest

Theorie ist das eine, aber konkrete Beispiele aus dem Alltag machen die Gefahr erst richtig greifbar. Nehmen wir das freiverkäufliche Johanniskraut – eine sehr häufige, aber oft unterschätzte Wechselwirkung.

Nimmst Du dieses pflanzliche Mittel gegen depressive Verstimmungen, kurbelt es die Leberenzyme an. Das Resultat: Andere Medikamente, wie zum Beispiel die Anti-Baby-Pille, werden viel schneller abgebaut als vorgesehen. Die verhütende Wirkung kann dadurch komplett verloren gehen, ohne dass Du es bemerkst.

Die folgende Tabelle gibt Dir einen schnellen Überblick über weitere kritische Kombinationen, die im Alltag häufig vorkommen.

Beispiele für häufige Wechselwirkungen und ihre Folgen

Diese Tabelle zeigt praxisnahe Beispiele für Medikamenten-Kombinationen, die zu Wechselwirkungen führen können, und erklärt die potenziellen Auswirkungen auf den Körper.

| Wirkstoffgruppe 1 | Wirkstoffgruppe 2 | Mögliche Folge der Wechselwirkung |

|---|---|---|

| Blutverdünner (z. B. Marcumar) | NSAR-Schmerzmittel (z. B. Ibuprofen) | Erhöhtes Blutungsrisiko, da beide die Blutgerinnung beeinflussen. |

| ACE-Hemmer (Blutdrucksenker) | NSAR-Schmerzmittel (z. B. Diclofenac) | Nierenschädigung oder Wirkminderung des Blutdrucksenkers möglich. |

| Johanniskraut (pflanzlich) | Anti-Baby-Pille (hormonell) | Verlust des Empfängnisschutzes durch beschleunigten Abbau der Hormone. |

| Statine (Cholesterinsenker) | Bestimmte Antibiotika | Muskelschmerzen bis hin zu schweren Muskelschäden durch erhöhte Statinkonzentration. |

| SSRI-Antidepressiva | Bestimmte Migränemittel (Triptane) | Risiko für ein Serotonin-Syndrom, eine potenziell lebensbedrohliche Stoffwechselentgleisung. |

Diese Beispiele verdeutlichen, wie schnell scheinbar harmlose Kombinationen problematisch werden können.

Ein weiteres klassisches Beispiel ist die Kombination von Schmerzmitteln wie Ibuprofen oder Diclofenac mit blutdrucksenkenden ACE-Hemmern. Beide Substanzen können die Nierendurchblutung drosseln. Werden sie zusammen eingenommen, kann dieser Effekt so stark sein, dass die Nierenfunktion ernsthaft leidet.

Solche Interaktionen können übrigens auch die Freisetzung von Histamin beeinflussen, was wiederum für Menschen mit Unverträglichkeiten relevant ist. Wenn Du mehr darüber wissen willst, was Histamin genau ist und welche Rolle es im Körper spielt, lies einfach unseren ausführlichen Artikel dazu: Was ist Histamin.

Die versteckten Gefahren in Deiner Küche

Die grössten Risiken für eine Medikamenten-Wechselwirkung lauern nicht immer in einer anderen Pillenschachtel. Manchmal verstecken sie sich ganz unscheinbar in Deinem Kühlschrank oder Gewürzregal. Lebensmittel und Getränke können die Wirkung von Arzneistoffen nämlich dramatisch verändern, oft ohne dass wir es überhaupt ahnen.

Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel ist die Grapefruit. Schon ein einziges Glas Grapefruitsaft kann bestimmte Enzyme in der Darmwand blockieren, die eigentlich für den Abbau vieler Medikamente zuständig sind. Die Folge? Der Wirkstoff wird nicht wie vorgesehen abgebaut, reichert sich im Blut an und seine Konzentration kann sich bis auf das Fünffache erhöhen – eine gefährliche Überdosierung droht.

Wenn das Essen die Therapie sabotiert

Die Grapefruit ist aber bei Weitem nicht der einzige „Störenfried“ auf dem Speiseplan. Viele ganz alltägliche Lebensmittel können die Aufnahme, den Stoffwechsel oder die Ausscheidung von Medikamenten empfindlich durcheinanderbringen.

Hier sind einige der wichtigsten Wechselwirkungen, die Du kennen solltest:

- Milchprodukte und Antibiotika: Das Kalzium in Milch, Joghurt oder Käse kann sich mit bestimmten Antibiotika (wie Tetracyclinen) im Magen zu schwerlöslichen Klümpchen verbinden. Der Wirkstoff wird dadurch nicht richtig ins Blut aufgenommen und die Therapie gegen die Infektion schlägt im schlimmsten Fall fehl.

- Lakritz und Herzmedikamente: Im Lakritz steckt der Stoff Glycyrrhizin, der den Kaliumhaushalt Deines Körpers ordentlich durcheinanderwirbeln kann. Nimmst Du gleichzeitig harntreibende Mittel (Diuretika), kann ein gefährlicher Kaliummangel entstehen, der sogar Herzrhythmusstörungen auslösen kann.

- Grünes Gemüse und Blutverdünner: Grünkohl, Spinat oder Brokkoli sind wahre Vitamin-K-Bomben. Dieses Vitamin spielt eine zentrale Rolle bei der Blutgerinnung. Wer blutverdünnende Medikamente wie Marcumar einnimmt, muss daher auf eine möglichst konstante Zufuhr von Vitamin K achten. Zu grosse Schwankungen machen die Wirkung des Medikaments nämlich unberechenbar.

- Koffein und Asthmamittel: Einige Asthmasprays oder -tabletten haben eine anregende Wirkung auf das Nervensystem. Wenn dann noch viel Kaffee dazukommt, kann sich dieser Effekt verstärken. Das Ergebnis sind oft Nervosität, Herzrasen oder unruhige Nächte.

Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass „natürlich“ immer auch „harmlos“ bedeutet. Gerade pflanzliche Stoffe können hochwirksame Substanzen enthalten, die Deine Medikation massiv beeinflussen können.

Besonders bei Medikamenten, die eine sehr präzise Dosierung erfordern – wie zum Beispiel Schilddrüsenhormone – ist die richtige Einnahme entscheidend. So sollte L-Thyroxin immer auf nüchternen Magen eingenommen werden, da Nahrung die Aufnahme des Wirkstoffs um bis zu 80 % verringern kann. In unserem Ratgeber findest Du dazu noch weitere wichtige Hinweise.

Wie Du Dich aktiv vor Wechselwirkungen schützt

Die Risiken einer Medikamenten-Wechselwirkung zu kennen, ist der erste wichtige Schritt. Jetzt geht es darum, dieses Wissen auch aktiv für Deine Sicherheit einzusetzen. Die gute Nachricht: Du bist dem nicht hilflos ausgeliefert, sondern kannst mit etwas Organisation und offener Kommunikation die Kontrolle behalten.

Dein wichtigstes Werkzeug dafür ist ein aktueller und vollständiger Medikationsplan. Betrachte ihn als Dein persönliches Sicherheitsdokument – die unverzichtbare Grundlage für jedes Gespräch mit Deinem Arzt oder Apotheker. Ein solcher Plan ist so viel mehr als nur eine lose Zettelsammlung.

Dein lückenloser Medikationsplan

Ein wirklich hilfreicher Medikationsplan listet wirklich alles auf, was Du einnimmst. Denk dran: Auch Präparate, die harmlos erscheinen, können eine Rolle spielen.

Diese Punkte dürfen auf keinen Fall fehlen:

- Alle verschreibungspflichtigen Medikamente: Inklusive Name, Wirkstoff, Dosierung und wann Du sie einnimmst.

- Freiverkäufliche Präparate: Auch das Schmerzmittel aus der Schublade, Allergiemittel oder pflanzliche Produkte wie Johanniskraut gehören auf die Liste.

- Nahrungsergänzungsmittel: Vitamine, Mineralstoffe oder spezielle Kräuterextrakte müssen ebenfalls erfasst werden.

- Besonderheiten bei der Einnahme: Nimmst Du ein Mittel zum Essen, morgens oder abends? Notiere es!

Dieser Plan sollte Dein ständiger Begleiter sein. Nimm ihn zu jedem Arztbesuch und in die Apotheke mit. So verschaffst Du allen Beteiligten sofort den vollen Überblick, damit sie potenzielle Risiken viel besser einschätzen können.

Deine Partner für mehr Sicherheit

Neben einem guten Plan sind die richtigen Ansprechpartner Gold wert. Deine Gesundheitsprofis sind Deine wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen unerwünschte Wechselwirkungen.

Sei proaktiv und sieh Deine Apotheke nicht nur als Ort, an dem Du Rezepte einlöst. Eine Stammapotheke kennt Deine Medikationshistorie und kann neue Verordnungen sofort auf mögliche Konflikte prüfen.

Offene und ehrliche Gespräche sind hier das A und O. Trau Dich, Fragen zu stellen. Du musst kein Experte sein, aber Du solltest selbstbewusst für Deine Sicherheit eintreten.

Ein paar einfache Formulierungen können Dir dabei helfen:

- „Ich nehme bereits die folgenden Medikamente. Passt dieses neue Mittel dazu?“

- „Gibt es Lebensmittel oder Getränke, auf die ich bei diesem Medikament besonders achten muss?“

- „Ich nehme auch [Name des Nahrungsergänzungsmittels]. Ist das in Ordnung?“

Statistiken aus deutschen Apotheken zeigen, wie wichtig diese Checks sind: In etwa 10 bis 15 % aller Medikationspläne schlummert mindestens eine ernste Wechselwirkung, die eine Rücksprache mit dem Arzt erfordert. Diese Zahl ist in den letzten Jahren sogar gestiegen – ein klares Zeichen, wie wichtig Deine Eigenverantwortung ist. Mehr Details dazu findest Du im Statistischen Jahrbuch der ABDA.

Zusätzlich zur persönlichen Beratung können auch digitale Helfer wie Wechselwirkungs-Checker-Apps eine erste Orientierung bieten. Sie ersetzen zwar niemals das Gespräch mit einem Profi, können aber Dein Bewusstsein für mögliche Risiken schärfen.

Übrigens: Auch Deine Gene spielen eine Rolle dabei, wie Du auf bestimmte Wirkstoffe reagierst. Ein DNA-Test für Medikamenten-Unverträglichkeiten kann Dir zeigen, ob Dein Körper bestimmte Medikamente vielleicht langsamer oder schneller verarbeitet, was das Risiko für Wechselwirkungen beeinflussen kann.

Warum ein starker Körper Dein bester Schutz ist

Eine sichere Medikation fängt nicht erst in der Apotheke an, sondern bei Dir selbst. Dein Körper ist das Fundament für jede Behandlung. Je besser er in Schuss ist, desto reibungsloser kann er Wirkstoffe verarbeiten – und desto geringer ist das Risiko für eine unerwünschte Medikamenten-Wechselwirkung.

Du bist nämlich kein passiver Empfänger von Pillen, sondern ein aktiver Partner im gesamten Prozess. Deine Leber und Nieren sind die zentralen Kraftwerke, die für den Abbau und die Ausscheidung von Arzneistoffen zuständig sind. Funktionieren diese Organe optimal, ist das die beste Versicherung für einen sicheren Medikamentenstoffwechsel.

Stärke Deine Entgiftungsorgane von innen

Du hast es selbst in der Hand, Deine Entgiftungsorgane gezielt zu unterstützen und Deinen Körper widerstandsfähiger zu machen. Eine nährstoffreiche Ernährung, vollgepackt mit Antioxidantien, Vitaminen und Mineralstoffen, liefert genau die Bausteine, die Leber und Nieren für ihre tägliche Schwerstarbeit brauchen.

Stell Dir vor, Du gibst Deinen körpereigenen „Filteranlagen“ das beste Werkzeug, damit sie auf Hochtouren laufen können. Das stärkt nicht nur Deine allgemeine Gesundheit, sondern sorgt auch dafür, dass Dein Körper Medikamente besser wegsteckt und das Risiko für Komplikationen sinkt.

Ein starker, gut versorgter Körper ist weniger anfällig für Störungen. Indem Du Deine Organe unterstützt, schaffst Du die bestmöglichen Voraussetzungen für eine sichere und wirksame medikamentöse Behandlung.

Hier können gezielte Nahrungsergänzungsmittel eine richtig sinnvolle Ergänzung sein. Produkte, die die Lebergesundheit fördern oder die Darmbarriere stärken, können Deinem Körper den nötigen Schub geben. Schließlich ist der Darm die Zentrale für die Nährstoffaufnahme und spielt eine riesige Rolle für Dein gesamtes Wohlbefinden.

Ein gesunder Lebensstil, kombiniert mit einer bewussten Nährstoffzufuhr, macht Deinen Körper zu Deinem besten Schutzschild. So bist Du nicht nur für den Alltag, sondern auch für Phasen, in denen Du auf Medikamente angewiesen bist, bestens gewappnet.

Häufig gestellte Fragen zu Medikamenten-Wechselwirkungen

Zum Abschluss wollen wir noch ein paar typische Fragen klären, die im Alltag immer wieder auftauchen. Hier gibt's die Antworten kurz und bündig, damit Du letzte Unsicherheiten aus dem Weg räumen kannst.

Kann ich die Symptome einer Wechselwirkung selbst erkennen?

Ja, oft sind es neue oder plötzlich stärkere Nebenwirkungen, die als erstes Warnsignal dienen. Vielleicht fühlst Du Dich auf einmal schwindelig, bist unerklärlich müde, Dir ist übel oder Du bekommst einen Hautausschlag. Auch wenn ein Medikament plötzlich nicht mehr so wirkt wie gewohnt, solltest Du aufhorchen.

Wenn Du solche Veränderungen an Dir bemerkst, zögere nicht und sprich sofort mit Deinem Arzt oder Apotheker. Es ist wirklich wichtig, die Ursache schnell abzuklären.

Wie lange muss der Abstand zwischen zwei Medikamenten sein?

Der Gedanke, dass ein pauschaler Abstand von zwei Stunden immer ausreicht, ist leider ein weit verbreiteter Mythos – und keine sichere Lösung. Manche Wirkstoffe können sich über viele Stunden, manchmal sogar Tage, gegenseitig in die Quere kommen.

Die einzig verlässliche Methode ist, das von einem Profi prüfen zu lassen. Nur Dein Arzt oder Apotheker kennt die genauen Eigenschaften Deiner Medikamente und kann Dir eine sichere Anweisung geben, wie Du sie einnehmen sollst.

Sind pflanzliche Mittel ungefährlich?

Nein, dieser Glaube ist ein gefährlicher Trugschluss. Auch pflanzliche Mittel enthalten hochwirksame Substanzen, die eine starke Medikamenten-Wechselwirkung auslösen können. Ein klassisches Beispiel ist Johanniskraut: Es kann die Wirkung der Anti-Baby-Pille oder von Blutverdünnern einfach aufheben.

Informiere Deinen Arzt daher immer lückenlos über alle Präparate, die Du einnimmst – auch über die vermeintlich harmlosen aus der Natur. Nur so kann Deine Therapie sicher gestaltet werden.

Du hast noch mehr Fragen rund um Deine Gesundheit? Dann schau doch mal in unserem FAQ-Bereich vorbei. Dort haben wir viele weitere Informationen für Dich zusammengestellt.

Möchtest Du Deinen Körper noch besser verstehen und Deine Gesundheit gezielt unterstützen? Bei mybody-x.com findest Du moderne Gesundheitsanalysen, die Dir dabei helfen, Deine Ernährung und Deinen Lebensstil wissenschaftlich fundiert zu optimieren. Entdecke jetzt unsere Tests und übernimm die Kontrolle über Dein Wohlbefinden.

Share:

Keto Diät: Der einfache Guide für Einsteiger

Dein kompletter Guide zur Keto-Ernährung